このブログの内容は当院YouTubeチャンネルで同時に公開しております。

興味のある方は動画でも是非ご覧ください。チャンネル登録していただくとブログが更新されたら通知が届きますので、是非チャンネル登録もお願いします^^

【関連動画】🎥【出っ歯】主訴:「歯が前に出ているのが気になる」インビザライン症例

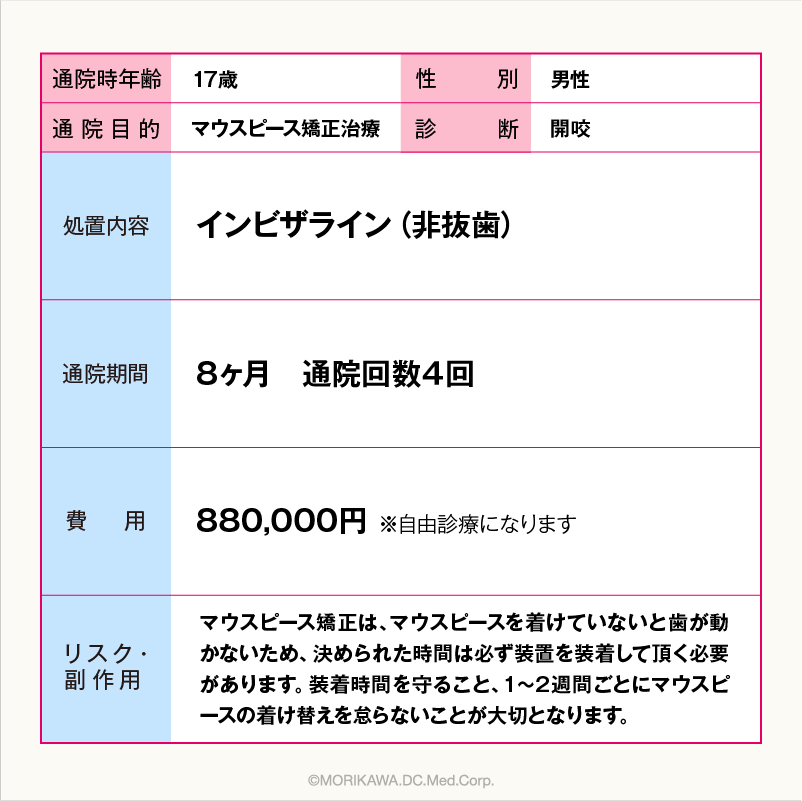

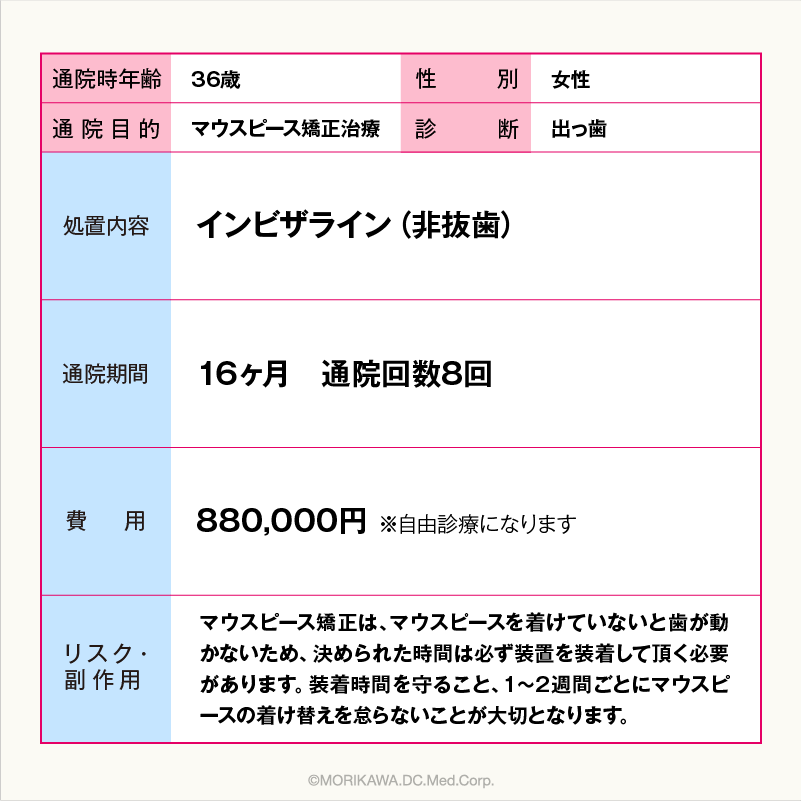

| 通院時年齢 | 性別 | 通院目的 | 診断 | 治療内容 | 治療期間・回数 | 費用※自由診療となります。 | リスク・副作用 |

| 36歳 | 女性 | マウスピース矯正治療 | 出っ歯 | インビザライン(非抜歯) | 16ヶ月 通院回数8回 | 880,000円

※自由診療になります |

マウスピース矯正は、マウスピースを着けていないと歯が動かないため、決められた時間は必ず装置を装着して頂く必要があります。

装着時間を守ること、1~2週間ごとにマウスピースの着け替えを怠らないことが大切となります。 |

こんにちは。大阪府八尾市にある歯医者医療法人甦歯会 もりかわ歯科です。

当院では年間250人以上の患者さんがインビザライン矯正を開始されています。

症例の紹介はもりかわ歯科のinstagramでも随時公開にて紹介しておりますのでチェックしてみてください。

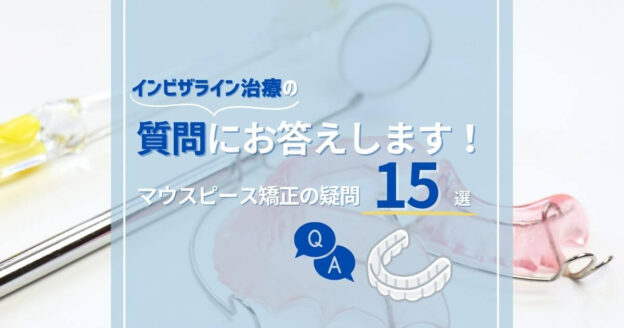

「そもそもインビザラインって何?」と疑問に感じられた方や、インビザラインについての基礎知識を知りたい方はもりかわ歯科の「マウスピース矯正ページ」をご覧ください。

患者さんの主訴「歯が前に出ているのが気になる」

今回ご紹介する患者さまは36歳の女性です。「歯が前に出ているのが気になる」というお悩みで来院されました。

診察の結果【出っ歯】(上顎前突)が確認されました。

「歯が前に出ているのが気になる」について主治医の見解

今回の症例では上顎の成長不足により歯列が狭くなり、前歯が突出している状態でした。

さらに下顎の位置が後退していることも出っ歯を悪化させる要因となっていました。

上顎が狭くなると起こる主な問題

- スペース不足による歯の突出

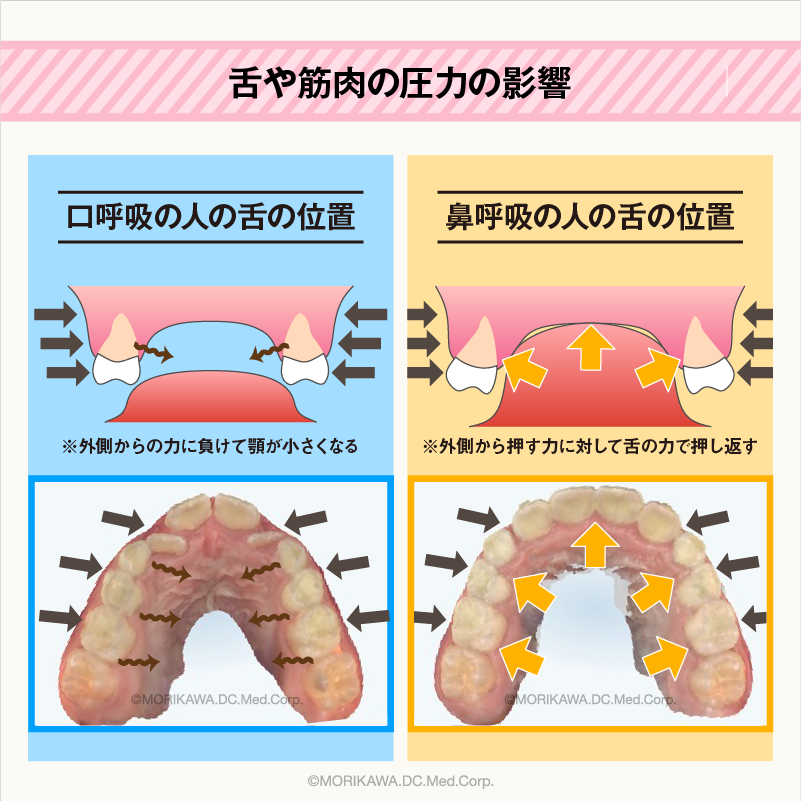

歯が並ぶためのスペースが足りず、前歯が前方に押し出される。 - 舌や筋肉の圧力の影響

上顎が狭いと舌や頬の筋肉が不均衡になり、歯列に圧力をかけてしまう。

上顎の狭窄や下顎後退は骨格や生活習慣が複雑に絡み合って発生します。

この状態を改善するため矯正治療が必要と判断しました。

上顎の狭窄(きょうさく)とは?

上顎の狭窄とは上顎の幅が正常範囲よりも狭くなっている状態を指します。

この状態では歯が並ぶスペースが不足し、以下のような問題が発生します。

歯並びの乱れ

歯が重なったり前方に押し出されたりします。

前歯の突出

スペース不足が原因で前歯が前方に出る(出っ歯)ことがあります。

上顎の狭窄が出っ歯を引き起こす原因

- スペース不足による歯の突出

上顎が狭いと歯列が縮小し、歯が正しい位置に収まらなくなります。その結果前歯が前方に突出します。 - 舌や筋肉の圧力の影響

上顎が狭いと舌や口周りの筋肉が歯列に与える影響が大きくなります。

上顎が狭いと舌や口周りの筋肉が歯列に与える影響が大きくなります。

- 舌の圧力:舌が収まるスペースが不足し、前歯を押し出すことがあります。

- 筋肉の不均衡:頬や唇の筋肉が歯列に強い圧力をかけ、歯が前方に動きやすくなります。

- 噛み合わせの異常

上顎の狭窄は噛み合わせの乱れ(クロスバイトや咬合力の偏り)を引き起こし、前歯の突出を悪化させる要因となります。

上顎が狭くなる主な要因

- 遺伝的要因

- 骨格の特徴や歯と顎のサイズの不均衡が遺伝することがあります。

- 生活習慣や癖

- 口呼吸:舌が正しい位置に収まらず上顎の発育が妨げられます。

- 指しゃぶりや舌癖:幼少期のこれらの癖が上顎の狭窄を引き起こします。

- 成長過程の問題

- 栄養不足や噛む力の不足が顎の発育を妨げ、上顎の狭窄を招きます。

上顎の狭窄に対する治療と対策

- 矯正治療

- 拡大装置(アーチエクスパンダー):上顎を物理的に広げ、歯列のスペースを確保します。

- マウスピース矯正:突出した前歯を正しい位置に整えます。

- 習慣改善

- 口呼吸の改善:鼻呼吸を習慣づけ、上顎の正常な発育をサポートします。

- 舌癖のトレーニング:舌の位置を改善し、歯列にかかる圧力を軽減します。

- 早期発見と予防

- 乳歯期からの歯科検診:早期発見により、適切な対策を講じることができます。

- 硬い食品の摂取:顎の発育を促進するため、噛む回数を増やす食生活を心掛けます。

上顎の狭窄は歯並びや噛み合わせの問題だけでなく、全身の健康にも影響を与える可能性があります。早期の診断と適切な治療が出っ歯や噛み合わせの改善に繋がります。

【出っ歯】「歯が前に出ているのが気になる」インビザライン症例の治療内容と結果

【初診時】問題の原因について主治医の考察

今回ご紹介する患者さまは30代の女性で主訴は「歯が前に出ているのが気になる」というものでした。診断の結果いくつかの問題点が確認されました。

問題点の詳細

- 上顎の狭窄(狭窄歯列)

- 上顎が狭くなり歯が並ぶスペースが不足している状態でした。

- クロスバイト(交叉咬合)

- 上顎の一番奥の歯が外側に出ており、噛み合わせが不均衡になっていました。

- 下顎の後退

- 「出っ歯」のように見える原因は上顎の歯が突出しているわけではなく、下顎が後ろに位置していることによるものでした。

治療のポイント「上顎の狭さにアプローチ」

今回の症例では問題の根本的な原因となっている上顎の狭さに焦点を当てて治療を進める必要がありました。

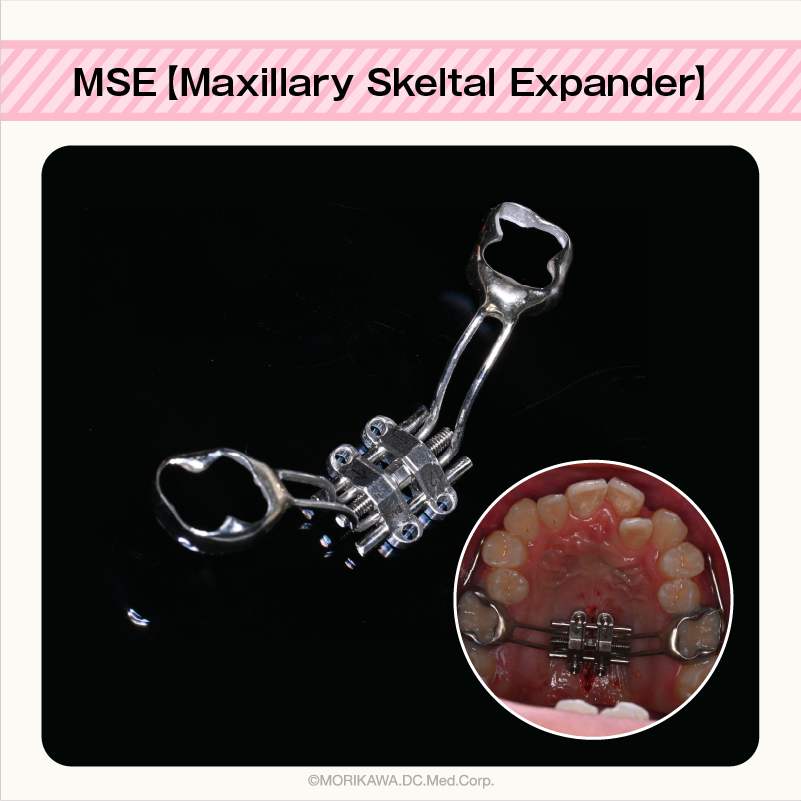

一般的にマウスピース矯正で対応しますが、今回は特別な装置であるMSE(Maxillary Skeletal Expander)を使用して上顎の骨そのものにアプローチを行いました。

この装置は上顎を物理的に広げることで、歯列を整えるためのスペースを確保します。

デジタル技術を活用した治療計画

当院では最新のデジタル技術を駆使して治療を行っています。

患者さまの状態を3Dでシミュレーションし、的確な治療計画を立案しました。

これにより、より正確で効率的な治療を進めることが可能になります。

どのように治療を進めたのか計画の詳細を見ていきましょう。

【治療計画】「歯が前に出ているのが気になる」インビザライン症例

マウスピース矯正では専用の3Dシミュレーションソフト「クリンチェック」を使用し、0.1mm単位で歯の動きをシミュレーションしながら治療計画を立てます。

治療計画のポイントは上顎の狭さへのアプローチ

今回の症例では上顎の狭さが「歯が前に出ている」と感じる主な原因となっていました。

この問題を解消するため以下の治療ステップを計画しました:

- 上顎を広げるための装置”MSE”の使用

- 上顎の骨を広げる装置であるMSE(Maxillary Skeletal Expander)を使用し上顎を4mm広げました。

- MSEを使用することで狭窄していた上顎に十分なスペースを確保します。

- 前歯の間にできたスペースを活用

- MSEによって前歯と前歯の間にスペースが生まれるため、そのスペースを活用して歯並びを整えていきます。

デジタル技術による治療の可視化

患者さまにはクリンチェックのシミュレーション画面を使用して治療の流れを具体的に説明しました。これにより、以下のようなメリットが得られます。

- 治療の進行や最終的な歯並びのイメージが視覚的に確認できる

- 患者さま自身が治療計画を理解しやすくなり、安心して治療に取り組める

上顎の拡大が完了した後はマウスピース矯正を使用して前歯や歯列全体を整えていきます。

次に実際にどのように治療が進んでいったのかを見てみましょう。

【矯正開始15ヶ月】「歯が前に出ているのが気になる」インビザライン症例

こちらは、マウスピース矯正治療を開始してから15ヶ月後の実際の写真です。

治療計画通りに矯正が進み、元々狭かった上顎が広がり、美しい歯列を実現することができました。わずか15ヶ月という短期間でここまで大きな変化を得られるのは、マウスピース矯正の大きな特長です。

出っ歯と噛み合わせの同時治療

今回の症例では、長年悩まれていた出っ歯(上顎前突)も改善し、歯並びだけでなく奥歯の高さや噛み合わせも整えることができました。

- 奥歯の高さの調整:噛み合わせが安定し、より自然な歯列へと改善。

- 噛み合わせ全体の治療:上下の歯が正しく噛み合うことで、全体的なバランスを向上。

患者さまに安心を提供するマウスピース矯正

マウスピース矯正では、専用の3Dシミュレーションソフトを使用し、治療中も進行状況や最終的な仕上がりを視覚的に確認しながら治療を進めます。このように、患者さまが安心して治療に取り組める環境を提供しています。

出っ歯でお悩みの方へ

出っ歯や噛み合わせの問題でお悩みの方は、ぜひ一度「医療法人甦歯会 もりかわ歯科」にご相談ください。勇気を出して治療を始めることで、快適な生活と健康的な笑顔を手に入れるお手伝いをいたします!

【骨格の変化】「歯が前に出ているのが気になる」インビザライン症例

今回の治療では骨格の変化も見られました。

出っ歯の原因は一つではありません。たとえば上顎が大きく前に突出している場合もありますが、今回の症例では幼少期の口腔習癖や口呼吸が主な要因となり「下顎の位置」が後退していたことが原因でした。

下顎後退へのアプローチ

下顎が後退している場合、適切な治療アプローチを取ることで抜歯を避けて治療を進めることが可能です。実際他院で「抜歯が必要」と診断されたケースでも当院で適切に治療計画を立て直すことで、抜歯が不要になることが多くあります。

出っ歯や下顎後退でお悩みの方へ

出っ歯や噛み合わせの問題でお悩みの方はぜひ一度「医療法人甦歯会 もりかわ歯科」にご相談ください。抜歯を避けながら骨格のバランスを整える治療法をご提案します。

正しい治療アプローチで理想の歯並びと健康的な笑顔を手に入れましょう!

「【出っ歯】主訴:「歯が前に出ているのが気になる」インビザライン症例」のまとめ

「歯が前に出ているのが気になる」症例のビフォーアフター

こちらはマウスピース矯正治療【初診時】と【15ヶ月後】の写真です。

治療を通じて歯並びや骨格がどのように改善されたかが一目でわかります。

歯が前に出ている症例もわずか15ヶ月で治療することが可能です。

同じようなお悩みを抱えている方はぜひ一度ご相談ください。

今回の症例は【出っ歯】の矯正治療

今回の症例は「歯が前に出ているのが気になる」という主訴で来院された患者さまでした。

出っ歯の影響

- 見た目への影響

出っ歯は口元の印象を大きく左右します。気になる方が多いポイントの一つです。 - 噛み合わせへの負担

出っ歯は見た目だけでなく、噛み合わせが不安定になることで歯や顎全体に大きな負担をかけてしまう可能性があります。

マウスピース矯正で悩みを解決

長年の悩みであってもマウスピース矯正治療を通じて改善できるかもしれません。

見た目の改善はもちろんのこと、噛み合わせの調整によって歯全体の機能性を向上させることも可能です。

出っ歯でお悩みの方へ

出っ歯や歯並びの問題でお悩みの方はぜひ一度「医療法人甦歯会 もりかわ歯科」にご相談ください。勇気を出して治療を始めることでより快適な生活と自信を持てる笑顔を手に入れるお手伝いをさせていただきます!

「歯並びは気になるが時間がかかるのでは?」や「自分の歯並びがインビザライン矯正で治るの?」と不安になり勇気が出ずに一歩踏み出せない方は勇気を振り絞って是非、一度お問合せ下さい。

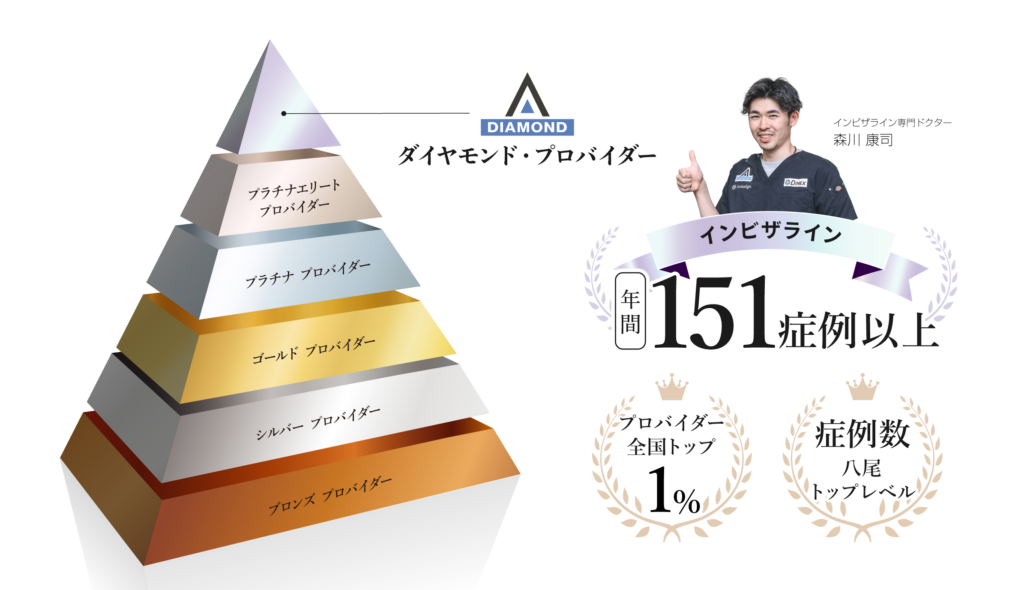

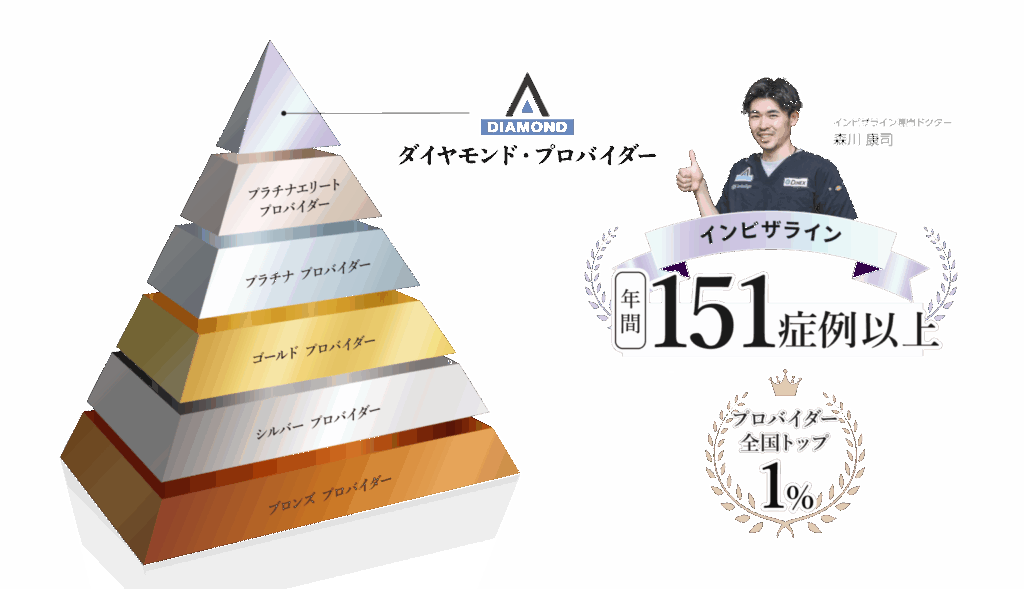

医療法人甦歯会もりかわ歯科は、全国の歯科医院の中で1%も獲得する事が出来ない”ダイヤモンドプロバイダー”の称号を3年連続獲得しておりますので、安心してご相談ください。

インビザライン矯正にご興味のある方、噛み合わせが気になる方は下記「もりかわ歯科のマウスピース矯正ページ」からお問合せ下さい。

最初から最後まで矯正担当医は矯正専門医の森川 康司が診させて頂きますのでご安心下さい。