こんにちは。大阪府八尾市にある医療法人甦歯会 もりかわ歯科です。

歯を白くするホワイトニングに興味がある方は多くいらっしゃいます。虫歯があってもホワイトニングを受けられるのかどうか、気になる方も少なくありません。また、ホワイトニングが目的で歯科医院を訪れた際に、虫歯が見つかるケースもあるでしょう。

今回は、虫歯がある状態でもホワイトニングが可能なのかを解説します。虫歯の治療が完了した後にホワイトニングを行う場合の注意点もご紹介するので、参考にしてください。

ホワイトニングとは

ホワイトニングとは、歯を本来よりも白く見せるための施術です。専用の薬剤を使い、歯の内部にある色素を分解することで、自然な白さを引き出します。

歯の黄ばみが気になる方に有効な施術ですが、ホワイトニングの効果の持続期間には個人差があります。

ホワイトニングの種類

一般的には、以下3つのホワイトニングの方法があります。

・オフィスホワイトニング

・ホームホワイトニング

・デュアルホワイトニング

それぞれ詳しく解説します。

オフィスホワイトニング

歯科医院で受けるホワイトニングで、短い施術時間で歯の色を明るくする方法です。高濃度の漂白剤を用いるため、1回の施術でも変化を実感しやすいのが特徴です。短期間で効果を出したい方や、結婚式などのイベント前にホワイトニングをしたい方に選ばれています。

ただし、色戻りしやすいため、白さを維持するためには継続的な施術が必要です。

ホームホワイトニング

自宅で自分のペースで行うホワイトニングです。歯科医院で作成した専用のマウスピースに、低濃度の薬剤を入れて一定時間装着することで歯を白くしていきます。

効果が出るまでに数日から数週間かかるものの、じっくりと薬剤が浸透するため、白さが長持ちしやすいというメリットがあります。毎日継続することが重要です。

デュアルホワイトニング

オフィスホワイトニングとホームホワイトニングを組み合わせたもので、両方の利点を取り入れた最も効果的な手法です。まず歯科医院で即効性のあるオフィスホワイトニングを行い、その後は自宅で継続的にホームホワイトニングを行います。

ホワイトニングは虫歯があってもできる?

虫歯がある状態では、ホワイトニングの施術を行うことは推奨されていません。施術を安全に受けるためにも、事前に歯科医院で虫歯治療を受けることが大切です。

虫歯のままホワイトニングを受けるリスク

虫歯を治療せずにホワイトニングを行うと、以下3つのようなリスクが考えられます。

・強い痛みやしみる症状が出る

・虫歯の悪化

・効果が不十分になる

それぞれ詳しく解説します。

強い痛みやしみる症状が出る

ホワイトニングの薬剤は、高濃度で刺激が強く、歯の内部に浸透するため、虫歯がある場合はその部分から神経に刺激が伝わりやすくなります。そのため施術中や施術後に強い痛みや知覚過敏などのしみる感覚が生じることがあります。

虫歯の悪化

虫歯を治療していない場合、薬剤がむし歯の部位に染み込み、虫歯の進行を早めてしまう可能性があります。特に、歯の表面に穴が空いているような場合は、薬剤の浸透が深くなり、虫歯が神経にまで到達するなどの悪影響を及ぼすことがあります。

むし歯が神経にまで達すると、神経を除去する治療が必要となり、治療期間も長くなります。

効果が不十分になる

虫歯のある部分には薬剤が均等に作用せず、白くなる度合いにバラつきが出ることがあります。また、虫歯が進行して神経を除去した歯は、ホワイトニングをしても十分な効果が得られない場合も多いです。

虫歯があると、結果としてホワイトニングの仕上がりに満足できないことがあります。

虫歯を治療してからホワイトニングをするときの注意点

虫歯を治療してからホワイトニングを行う場合は、以下の3つの点に注意しましょう。

・詰め物や被せ物との色の差に注意する

・神経を除去した歯は白くなりづらい

・歯科医師のチェックを受けながら進める

それぞれ詳しく解説します。

詰め物と被せ物との色の差に注意する

ホワイトニングの薬剤は、天然の歯質にしか反応せず、人工物であるレジンやセラミックなどの詰め物や被せ物に効果を発揮しません。その結果、ホワイトニングで自分の歯が白くなると、つめ物や被せ物との色の差が目立ち、見た目のバランスが悪くなることがあります。

とくに、前歯など目立つ場所に人工物がある場合は注意が必要です。ホワイトニング後に色味が合わない場合は、白くなった歯に合わせてつめ物や被せ物を作り直すことも検討しましょう。

神経を除去した歯は白くなりづらい

虫歯が進行して歯の神経まで達した場合、感染を防ぐために根管治療で神経を除去する必要があります。この治療を受けた歯は、時間の経過とともに茶色っぽくなったり、黒ずんだりすることがあります。

神経がなくなることで歯への血流が止まり、内部の象牙質に古いタンパク質や色素が沈着することが原因です。変色は歯の内側から起こるため、通常のホワイトニングでは、見た目の明るさを十分に取り戻すことは困難です。

神経を抜いた歯に対しては、歯の内部から白くするウォーキングブリーチなど、特別な処置が必要です。

歯科医師のチェックを受けながら進める

虫歯治療を行った直後の歯や歯茎は敏感になっているため、ホワイトニングの施術を受けるまでに少し時間を空けることが大切です。特に、神経に近い部分を治療した場合は、刺激に対して過敏になっていることがあるため、歯科医師の判断に従い適切なタイミングで始めましょう。

また、虫歯治療後の歯は人によって状態が異なり、治療の深さや範囲、神経の有無などによってホワイトニングへの耐性も変わります。自己判断でホワイトニングを進めてしまうと、歯にダメージを与える可能性があります。

安全かつ効果的に歯を白くするには、歯科医院でチェックを受けながら施術を進めることが重要です。必要に応じて施術方法や回数を調整してもらえるため、自分に合った無理のない範囲でホワイトニングをするようにしましょう。

虫歯を予防するためには

虫歯があるとスムーズにホワイトニングを受けることができません。そのため、日頃から虫歯を予防することが重要です。

ここでは、虫歯を予防するための方法をご紹介します。

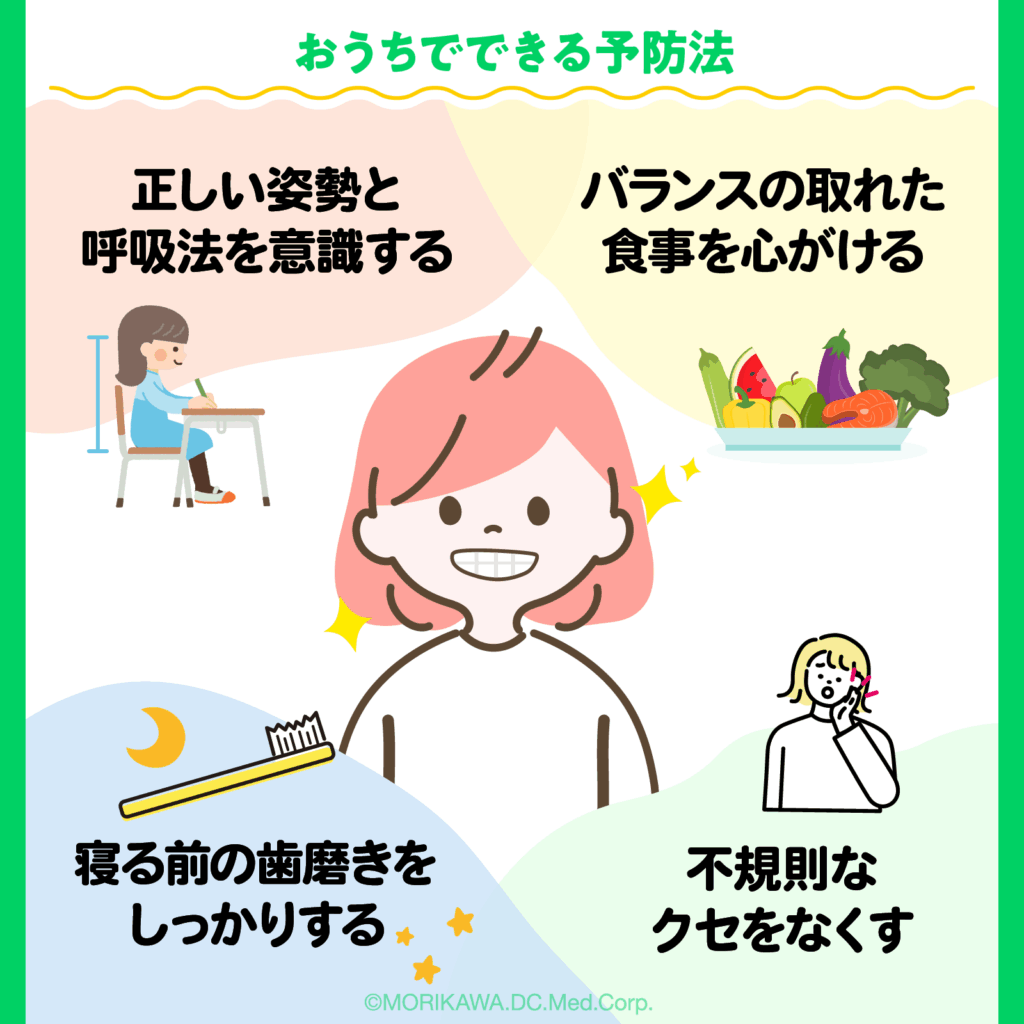

毎日の正しい歯みがき習慣を身につける

虫歯の直接的な原因は、磨き残しによって生じた歯垢です。歯垢は、虫歯を引き起こす細菌が集まってできたものです。これをきちんと除去するためには、毎日の歯みがきが欠かせません。

とくに、就寝前の歯みがきは重要です。歯と歯の間や歯ぐきの境目など、磨き残しやすい部分を意識して、時間をかけて丁寧に磨くよう心がけましょう。歯間ブラシやフロスなども活用すると、さらに効果的です。

食生活を見直す

糖分の多い飲食物は、虫歯菌の栄養源となり酸を生み出します。この酸が歯を溶かして虫歯を引き起こすため、甘いお菓子やジュースなどの摂取は控えめにしましょう。

とくに、だらだらと長時間にわたって食べたり飲んだりすることは避け、規則正しい食事を意識しましょう。

定期的に歯科医院でチェックを受ける

自分では気づかない虫歯の初期段階や、歯みがきのクセによる磨き残しは、専門家の目でないと発見しにくいことがあります。数ヶ月に一度の定期検診を受けることで、虫歯の早期発見や予防処置が可能になります。

歯科衛生士が専用の機械や器具を使って、歯の歯石や歯垢を取り除くクリーニングなど、専門的なケアを受けることも虫歯予防には有効です。

まとめ

ホワイトニングの施術を安全に受けるためには、虫歯がない状態で行うことが望ましいです。虫歯があるままホワイトニングを行うと、虫歯が進行して悪化することや、痛みや知覚過敏の症状が出る可能性が高いです。

ホワイトニングは、天然歯のみを白くする効果があるため、虫歯で神経を除去した歯や、つめ物や被せ物の人工物は白くすることは出来ないので注意が必要です。毎日の正しい歯磨きや定期検診など、日頃から虫歯予防を心がけることも大切です。

ホワイトニングを安全に行うためには、事前の歯科医師による診察とカウンセリングが非常に重要です。歯の健康状態をしっかり確認した上で、適切な施術を受けましょう。

ホワイトニングでお悩みの方は、大阪府八尾市にある歯医者「医療法人甦歯会 もりかわ歯科」にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療をはじめ、矯正治療や入れ歯・ブリッジ・インプラント治療、予防歯科などさまざまな診療を行っています。ホームページはこちら、ご予約・お問い合わせも受け付けております。