こんにちは。大阪府八尾市にある医療法人甦歯会 もりかわ歯科です。

インプラント治療は、失った歯を補う手段として多くの方に選ばれるようになりました。天然歯に近い見た目や噛み心地が得られることから、高齢者だけではなく若年層にも広がりを見せています。

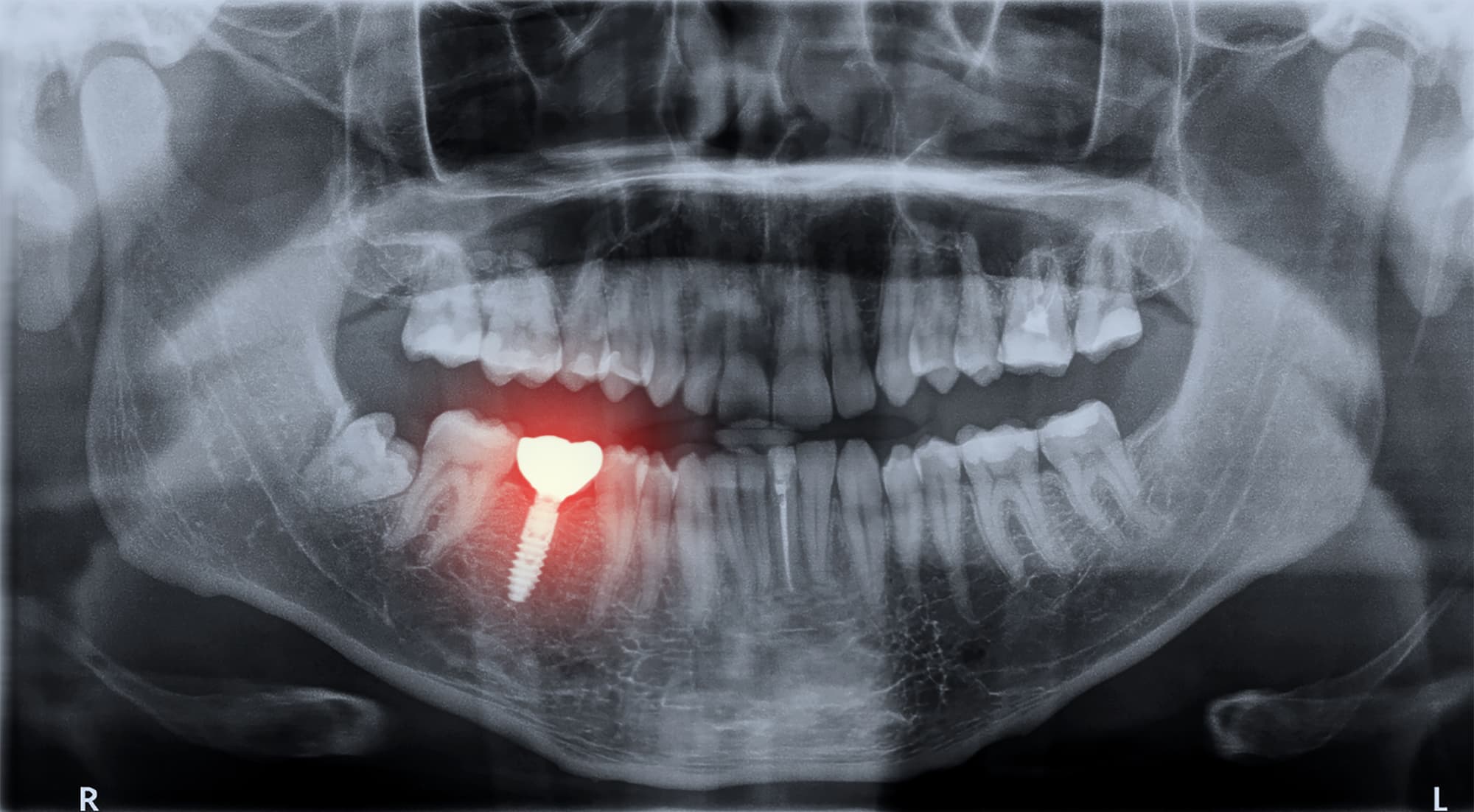

しかし、インプラントも万能ではなく、注意すべきトラブルがあります。その中のひとつがインプラント周囲炎です。インプラント周囲炎とは、インプラントの周囲に炎症が起こった状態で、進行するとインプラントが脱落するリスクもあります。

この記事では、インプラント周囲炎とは何か、その原因や治療法、さらには日常生活でできる予防策などについて詳しく解説します。インプラント治療を検討中の方や、すでにインプラントを使用している方は参考にしてください。

インプラント周囲炎とは

インプラント周囲炎とは、インプラントの周囲に炎症が起こる疾患で、進行すると歯茎や顎の骨が破壊されることもあります。

天然の歯に発症する歯周病に似た症状を示すため、インプラントの歯周病とも言われることがあります。インプラントはチタンなどの金属でできているため虫歯にはなりませんが、周囲の歯茎や骨は生体組織であるため、細菌感染により炎症を起こすリスクがあるのです。

初期段階では軽度な炎症にとどまる場合もありますが、放置するとやがて歯槽骨まで炎症が進行し、インプラント周囲炎へと悪化します。症状が進行すると、インプラントが支えを失ってグラついたり、最悪の場合、抜け落ちたりすることもあります。

インプラント周囲炎は、インプラント治療を受けたすべての人にとって無視できないトラブルといえます。予防や早期発見につなげるためには、正しい知識を持つことが大切です。

インプラント周囲炎の主な原因

インプラント周囲炎は、一見すると突然発症するように思われがちですが、実際には日々の生活習慣やケアの不備が積み重なって引き起こされるケースがほとんどです。インプラントには歯根膜が存在しないため、細菌への抵抗力が低く、周囲の歯茎や骨が感染しやすいです。

ここでは、インプラント周囲炎の主な原因を紹介します。

プラーク(歯垢)の蓄積

インプラント周囲炎の最も大きな原因は、プラークと呼ばれる歯垢の蓄積です。天然歯と同様、口腔内の細菌が食べかすなどを分解する過程で形成されるもので、インプラントの周囲にも付着します。

プラークがたまると炎症が起こりやすくなり、やがて歯茎に腫れや出血といった症状が現れます。放置すれば、インプラント周囲粘膜炎からインプラント周囲炎へと進行するリスクが高まります。

不適切なセルフケア

歯磨きが不十分であったり、デンタルフロスや歯間ブラシを使わなかったりすることも原因のひとつです。特に、インプラントの周囲は形状が複雑なため、天然歯以上に丁寧な清掃が求められます。

自己流のブラッシングではプラークを完全に取り除けないことも多く、慢性的な炎症の温床となる可能性があります。

喫煙習慣

喫煙は血行を悪くし、歯茎の免疫力を低下させるため、細菌感染を助長します。また、治癒力が落ちることによって炎症が慢性化しやすく、インプラントが骨と結合する現象の妨げにもなります。

歯ぎしりや食いしばりなどの癖

過度な咬合力は、インプラント周囲の骨に過度な負担を与えます。特に、寝ている間に無意識で行われる歯ぎしりや食いしばりが長期間続くと、炎症や骨吸収の原因となる場合があります。ナイトガードを使用するなどの対応が有効です。

インプラント周囲炎の治療方法

インプラント周囲炎は、進行度合いに応じて治療内容が変わります。軽度の段階であれば簡単な処置で改善が見込めますが、重度になると手術が必要になることもあります。

天然歯とは違い、インプラントには歯根膜がないため炎症が進行しやすく、一度失われた骨は自然に再生しません。そのため、早期発見・早期治療が非常に重要です。

ここでは、インプラント周囲炎の主な治療方法について、症状の程度別に解説します。

PMTC(軽度な場合の治療法)

初期段階のインプラント周囲粘膜炎であれば、歯科医院での専門的なクリーニング(PMTC)で対応できることが多いです。PMTCでは、専用の器具を使ってインプラント周囲のプラークやバイオフィルムを徹底的に除去し、炎症の原因を取り除きます。

加えて、抗菌薬の塗布やうがい薬の処方が行われることもあります。定期的なメンテナンスを通じて、再発防止に努めることが大切です。

非外科的治療(中等度の場合)

中等度のインプラント周囲炎では、スケーラーや超音波機器による深部清掃が行われます。さらに、レーザー治療や局所抗菌療法を組み合わせることで炎症の広がりを抑え、歯周ポケットの改善を図ります。

骨吸収が見られる場合でも、症状の進行が緩やかであればこの段階で改善が期待できます。

ただし、日常のセルフケアの徹底が必要不可欠です。

外科的治療(重度の場合)

重度のインプラント周囲炎では、外科的な介入が必要となることがあります。例えば、歯茎を開いて直接感染部位を目視しながら除去するフラップ手術や、骨の再生を促す再生療法が行われることがあります。

骨が大きく失われている場合には、インプラントの撤去を余儀なくされることもあるため、早期治療が非常に重要です。

インプラント周囲炎を予防するには?

インプラント周囲炎は、適切な予防策を講じることで高い確率で予防できます。インプラントは一度埋め込めば半永久的に機能すると思われがちですが、日常的なメンテナンスや生活習慣の改善がなければ、長持ちさせることはできません。

治療後も健康な状態を保ち続けるには、セルフケアとプロフェッショナルケアの両面からアプローチすることが大切です。ここでは、インプラント周囲炎を予防するために意識すべきポイントを紹介します。

毎日の丁寧なセルフケア

基本となるのは、やはり日々の歯磨きです。特に、インプラントの周囲は天然歯よりも汚れが溜まりやすいため、磨き残しが生じやすく炎症の原因となります。電動歯ブラシやインプラント専用の歯ブラシを使うことで、効果的にプラークを除去できます。

また、歯間ブラシやデンタルフロスで細部まで清掃する習慣を身につけることも大切です。

歯科医院での定期的なメンテナンス

セルフケアだけでは落としきれない汚れを落としたり炎症の初期兆候を見逃さずに発見したりするためにも、歯科医院での定期検診やケアが欠かせません。インプラント治療後は3か月〜6か月ごとの間隔で専門的なクリーニングを受けることが推奨されています。

歯科衛生士や歯科医師による口腔内のチェックと清掃によって、トラブルの早期発見・早期対処が可能になります。

禁煙

前述の通り、喫煙は血流を悪化させ、歯茎の免疫機能を低下させるため、インプラント周囲炎の大きなリスク要因になります。インプラント治療を受けた人や予定している人は、できる限り禁煙を目指しましょう。

すぐに禁煙が難しい場合でも、本数を減らす努力が予防につながります。

食生活の見直し

糖分の多い食事や頻繁な間食は、口腔内の細菌を増やす原因になります。口腔内の環境を整えるためにも、バランスの取れた食事や十分な水分補給を心がけることが重要です。また、よく噛むことで唾液の分泌を促し、自然な自浄作用が働くようになります。

ストレスコントロール

ストレスは免疫力を下げるだけではなく、無意識の歯ぎしりや食いしばりの原因にもなります。そうした咬合圧の偏りがインプラントに悪影響を与える場合もあるため、日々のリラックス方法や睡眠の質を見直すことも、間接的な予防につながります。

まとめ

インプラント治療は見た目や機能性に優れた選択肢ですが、その健康を保ち続けるには、インプラント周囲炎への理解と対策が欠かせません。インプラント周囲炎は、放置すれば骨の喪失やインプラント脱落といった重大な結果を招く可能性があります。

しかし、原因を正しく知り、日々のセルフケアや定期的なメンテナンスを徹底することで、十分に予防が可能です。特に、喫煙や歯ぎしり、生活習慣の乱れはリスクを高めるため、早いうちから見直すことが重要です。

インプラントを長く安心して使うためにも、自分自身の口腔環境に関心を持ち、歯科医師と連携しながら健康を守っていきましょう。

インプラント周囲炎でお悩みの方は、大阪府八尾市にある歯医者「医療法人甦歯会 もりかわ歯科」にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療をはじめ、矯正治療や入れ歯・ブリッジ・インプラント治療、予防歯科などさまざまな診療を行っています。ホームページはこちら、ご予約・お問い合わせも受け付けております。