こんにちは!大阪府八尾市の歯医者、ママとこどものはいしゃさん認定医院のもりかわ歯科です。

「マウスピースをつけるのが大変で、どうやって歯を磨けばいいか分からない」

「子供がマウスピース矯正中だけど、普段通りに歯磨きできるか不安」

「日常生活で気をつけることが多そうだけど、何が大事なのか知りたい」

こうした声をよく耳にします。

マウスピース矯正は子供の歯並びを整えるための効果的な方法ですが、親御さんには新しいケア方法や生活習慣の見直しが必要となります。

本記事ではマウスピース矯正中の子供の口腔衛生を保つための具体的な方法や、ケアが行き届かないことで発生する可能性がある問題への対処法を詳しく解説します。また、治療を続けるうえでの不安や疑問を少しでも解消し、さらに詳しく知りたい方はもりかわ歯科への相談を検討いただけるように内容を構成しました。

この記事を読めば分かること

- 小児矯正の基本的な知識が身につく

- 矯正中でも適切な歯磨きと口腔ケアが行える方法が分かる

- 矯正を放置すると起こり得るリスクが理解できる

- よくある疑問への具体的な回答が得られる

小児矯正とは?基本知識を学ぼう!

小児矯正の基礎知識

小児矯正は成長期の子供の歯並びや顎の発育を整えるための治療です。

マウスピース矯正は透明なマウスピースを使って徐々に歯を動かす方法で装置が目立ちにくく食事や歯磨き時に取り外せるため快適に続けられる特徴があります。

子供のうちに矯正を開始すると将来の大掛かりな治療を回避できる可能性も高まります。

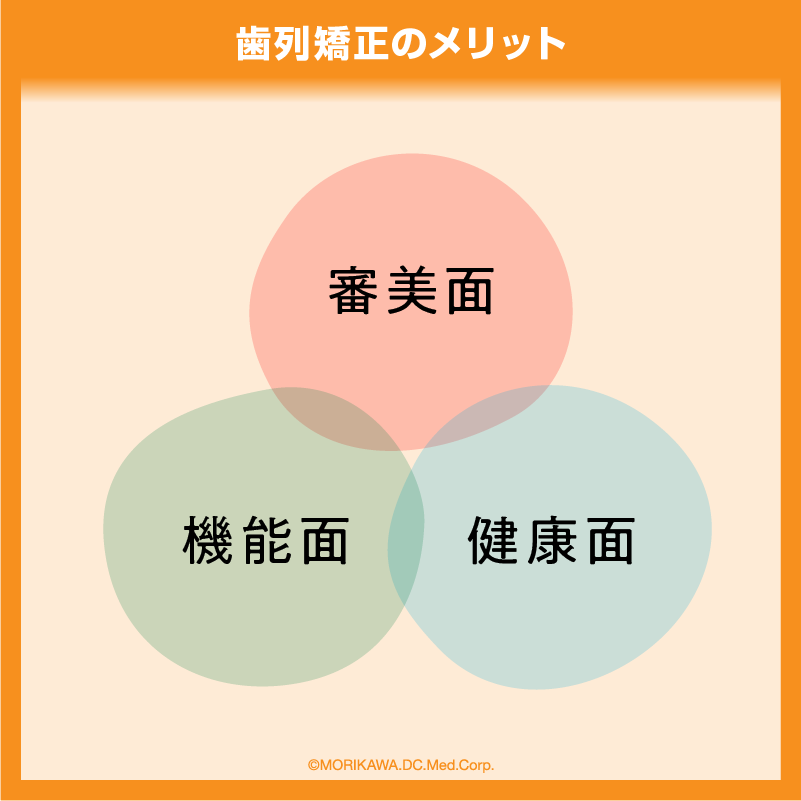

マウスピース矯正のメリット

- 取り外しが簡単で清潔を保ちやすい

- 成長期に合わせた歯の動きが期待できる

- 金属のワイヤーやブラケットがないため口内炎が起きにくい

これらのポイントを押さえておくと、なぜマウスピース矯正が子供の矯正治療として注目されているのかが分かりやすいと思います。

実際に矯正を続けるとなると、親御さんには歯磨きや日常生活でのケア方法が気になるのではないでしょうか。

マウスピース矯正中の歯磨きのタイミングは?

矯正中の基本的な歯磨きタイミング

マウスピース矯正中は、マウスピースを外して歯磨きをするのが基本です。

食後には必ず一度は歯磨きをして、マウスピースを装着する前に口内を清潔に保つよう心がけましょう。

就寝前は特に念入りにブラッシングとフロッシングを行い、歯のすき間やマウスピースが接する部分の汚れをしっかり除去することが大切です。

効果的なブラッシングのポイント

矯正中の基本的な歯磨きタイミング

マウスピース矯正中は、マウスピースを外して歯磨きをするのが基本です。

食後には必ず一度は歯磨きをして、マウスピースを装着する前に口内を清潔に保つよう心がけましょう。

就寝前は特に念入りにブラッシングとフロッシングを行い、歯のすき間やマウスピースが接する部分の汚れをしっかり除去することが大切です。

効果的なブラッシングのポイント

柔らかめのブラシを使用する

歯や歯茎に負担をかけず、こまめに磨きやすくなります。

子供の歯茎はデリケートなので、痛みや出血の原因を減らすためにも柔らかめのブラシが推奨されます。

歯と歯茎の境目を重点的に

汚れがたまりやすい歯と歯茎のラインを意識して磨くことで、むし歯や歯周病を予防できます。

特に矯正中は歯並びの変化で細かなすき間ができやすいため、少し時間をかけて丁寧にブラッシングしましょう。

マウスピース矯正では取り外せるメリットがある一方、子供が忙しい生活の中で歯磨きをさっと済ませがちな場面も考えられます。

次のセクションでは「矯正中に歯磨きができない時はどうすればいい?」をテーマに、さらに具体的な対処方法をご紹介します。

どうしても歯磨きができない状況になった場合の工夫を知っておくと、日常生活でのストレスやリスクを大幅に減らせるでしょう。

矯正中に歯磨きができない時はどうすればいい?

歯磨きができない時の対処方法

マウスピースを装着している子供が歯磨きできない状況に陥ることは意外と多いものです。

学校での昼食後や外出先で歯ブラシを忘れたときなど、どうしてもブラッシングが難しい場合は以下を参考にしてみてください。

マウスピースを一時的に外して口をすすぐ

水やうがい薬で口をしっかりすすぐだけでも、ある程度汚れを減らせます。

タオルやティッシュで歯の表面を拭う

仮の対処として、食べかすを軽減する方法になります。

可能な限り早めに歯ブラシを入手する

歯磨きのできない状態を長引かせないのがポイントです。

外出時の歯磨きセットの持ち歩き

携帯用歯ブラシや折りたたみ式の小型ブラシを持参しておくと便利です。

ペットボトルの水で簡易的に口をすすぐのも一案です。

矯正期間中は、何かと慌ただしい場面が増え、子供が歯磨きを忘れてしまうケースもあります。

次は、矯正を継続しないままにしてしまうことで起こり得るデメリットを解説します。

お子さんの矯正治療をスムーズに進めるための知識を身につけてください。

矯正治療を放置するとどんなリスクがある?

放置リスクの警鐘

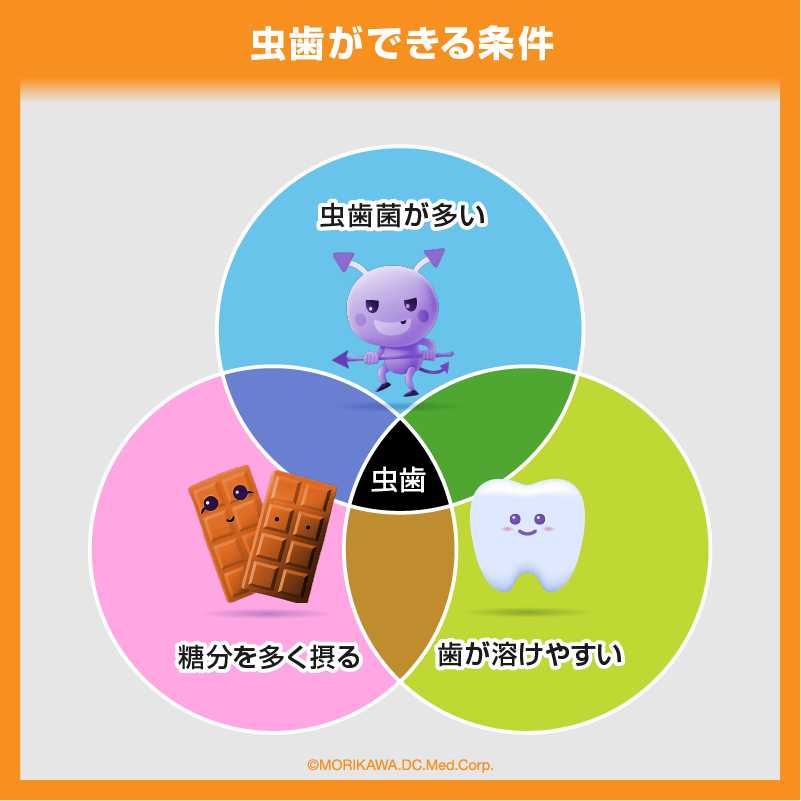

矯正治療を長期間放置すると歯並びがさらに悪化し、大規模な治療が必要になる可能性があります。

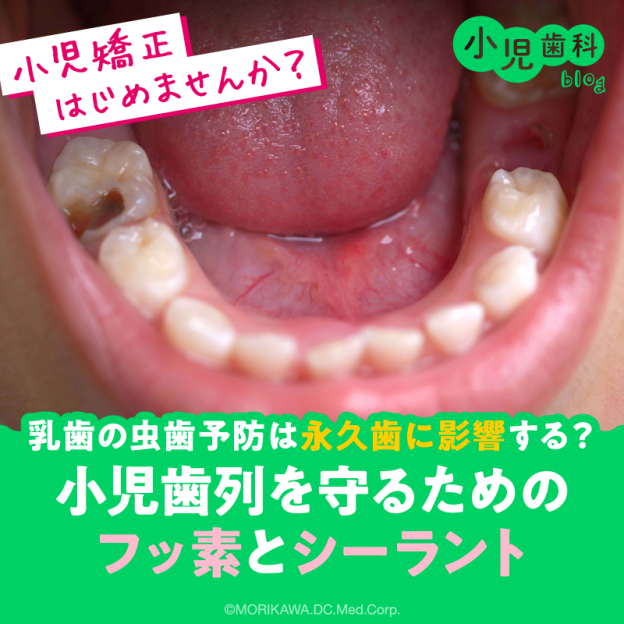

歯並びはただ見た目の問題だけではなく、口腔全体の健康にも深く関係しています。

噛み合わせが悪いまま成長すると、顎関節に過度の負担がかかり、子供の成長期に発音や咀嚼がうまくいかなくなるリスクが高まります。

また、歯磨きがしにくくなることで、むし歯や歯周病の発症リスクも上昇します。

特に子供の場合、こうした問題が将来的な生活の質(QOL)にも大きく影響するため、継続的なケアと定期的な検診が重要です。

もし矯正装置を一度つけた後に通院をやめてしまったり、適切なメンテナンスを行わなかったりすると、歯並びがもとよりも不安定な状態で止まることがあります。

子供の顎はまだ成長途中で、環境によって骨の形態が変化するため、歯並びが想定外の方向に移動し、治療が長引く結果になる恐れがあります。

こうした放置状態が続くと、新たな問題に気づかず治療タイミングを逃すケースも少なくありません。

起こり得るリスクの具体例

食事や発音への影響

歯並びが悪化するとしっかり咀嚼できなくなり、偏った食生活を招いて栄養バランスに影響が出ることがあります。

また、歯と歯が重なり合ったり隙間が大きかったりすると、正しい舌の動きを妨げて発音を不明瞭にしてしまう場合もあります。

顎への負担

不正咬合が進行すると、歯並びだけでなく顎関節にまで影響を及ぼす可能性があります。

噛み合わせがずれた状態で過ごし続けると、顎関節症のリスクが高まります。

これは子供の将来の成長や顔貌にも関係するため注意が必要です。

矯正治療を中断したり放置したりすると、こうしたリスクがさらに増大します。

次のセクションでは、「マウスピース矯正に関するよくある質問は?」をテーマに、親御さんが気になる疑問点を取り上げます。

子供の矯正治療を成功させるうえで欠かせない情報をわかりやすく解説しますので、ぜひ引き続きご覧ください。

マウスピース矯正に関するよくある質問は?

1. マウスピースは何時間装着する必要がありますか?

通常は1日20〜22時間の装着を推奨します。

食事と歯磨きの時間を除き、なるべく長く装着することで歯が効率良く動きます。

2. マウスピースを装着したまま食事をしてもいいですか?

硬いものや粘着性のある食べ物は避けるべきですが、できるだけ外して食事を行い、食後に歯を磨いてから再装着するのが理想です。

3. 子供が痛みを訴えた場合はどう対処すればいいですか?

マウスピース矯正は歯を動かしているため一時的に圧迫感や軽い痛みを感じることがありますが、長引く痛みは歯科医院に相談してください。

4. 学校へ持っていく歯磨きセットは何を準備すればいいですか?

コンパクトな歯ブラシと歯磨き粉、必要に応じて折りたたみコップやフロスなどを用意すると便利です。

5. マウスピースの変色や臭いが気になるときは?

専用の洗浄剤を使ったり、こまめに洗浄液に浸けると清潔さを保ちやすくなります。

状況が改善しない場合は歯科医院へ相談しましょう。

6. 子供がマウスピースを装着し忘れるとどうなりますか?

装着時間が不足すると歯の移動が遅れたり治療期間が伸びる恐れがあります。

忘れないように声かけを徹底しましょう。

7. マウスピースを噛んでしまう子供にはどう対処すればいいですか?

ストレスやクセで噛むことがありますが、誤って破損させないよう注意し、改善が難しい場合は歯科医院に相談してください。

8. 兄弟でマウスピースを使いまわしてもいいですか?

絶対にやめましょう。

それぞれの歯並びに合わせて作られているため、他の人との使い回しはできません。

9. 緊急時にはどうしたらいいですか?

マウスピースの破損や痛みが続く場合は早めに歯科医院に連絡してください。

対処法をすぐに案内してもらえます。

10. 治療後の保定期間は必要ですか?

矯正が完了しても歯並びが後戻りしないようにリテーナーを使って保定する期間が必要です。

歯科医師の指示を守りましょう。

矯正中の口腔衛生を保つための対処法は?

矯正中のケアを充実させるコツ

矯正中は口腔内の環境が複雑になり、ケアが難しく感じられるかもしれません。

しかしポイントを押さえておけば、子供の歯を健康に保ちつつ矯正を続けることができます。

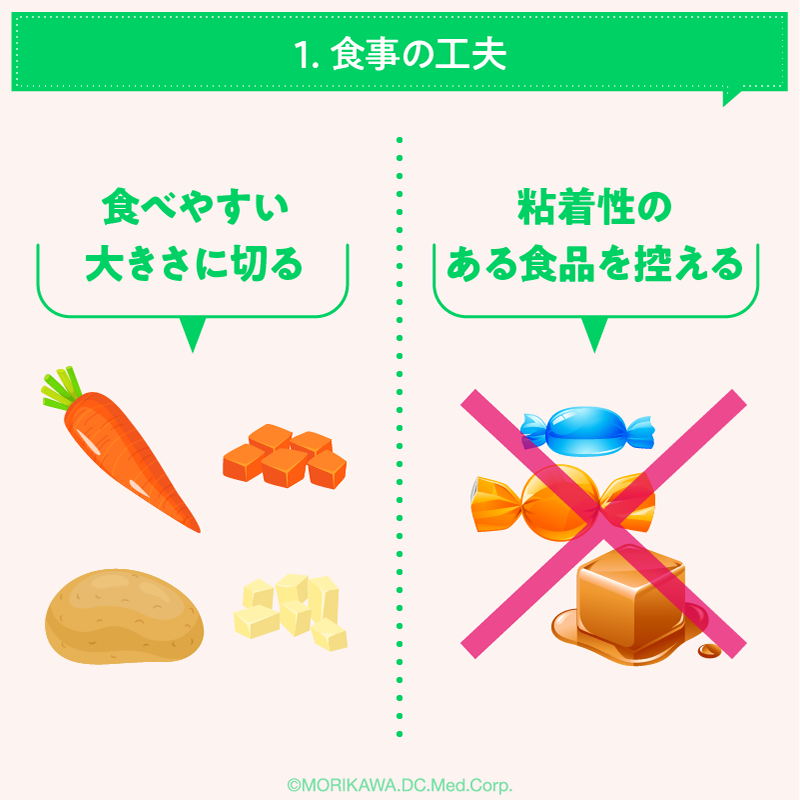

1. 食事の工夫

食べやすい大きさに切る

子供が噛みにくい硬い食材は、小さく切ってから調理すると噛む負担が軽減されます。

特に小さいお子さんの場合、大きな塊だと噛みきれずに歯茎を傷つけるリスクがあるため注意しましょう。

粘着性のある食品を控える

キャラメルやガムのような粘着性が高いものは、マウスピースや歯にくっつきやすく、むし歯リスクを高めます。

どうしても食べたいときはマウスピースを外し、食後はしっかり歯磨きをするのがおすすめです。

2. 水分補給の習慣化

こまめに水を飲む

口の中を潤して唾液分泌を促すと、歯の再石灰化を助けてむし歯を予防しやすくなります。

学校に行くときは水筒やペットボトルを持たせ、いつでも水を飲める環境を整えましょう。

3. 親がチェックするブラッシング

仕上げ磨きの習慣

子供が自分で磨いた後に、親が仕上げ磨きを行うと磨き残しを減らせます。

特に矯正中は歯の表面だけでなく、マウスピースが当たる部分や歯と歯茎の境目に汚れがたまりやすいので丁寧に確認してあげてください。

鏡の前で確認

鏡の前で磨くと、どこが磨けていないか視覚的に把握できます。

子供は磨いたつもりでも実際は磨き残しが多いケースがあるため、一緒に鏡を見ながら教えると効果的です。

4. マウスピースのこまめな洗浄

洗浄剤を使用して細菌を除去

マウスピースを常に清潔に保つと、口腔内に細菌が繁殖しにくくなります。

毎日専用の洗浄剤を用い、ぬるま湯で優しく洗うことで快適な装着感を保てます。

ぬるま湯で洗う

高温のお湯を使うと変形するリスクがあるため注意してください。

タオルで拭くときも強くこすらず、水分を吸い取るように扱うのがおすすめです。

5. 定期検診でプロのチェックを受ける

歯科医師からのアドバイス

プロの視点で口腔内やマウスピースの状況を確認し、必要な調整や指導を受けると矯正の効果をより引き出せます。

すこしの違和感でも気軽に相談して早期に解決しましょう。

お子さんのモチベーション維持

定期的に歯科医院へ通うと、歯並びが少しずつ良くなっていることが目に見えてわかります。

これは子供のやる気アップに繋がり、矯正を続ける大きな支えとなるでしょう。

これらの対処法を組み合わせることで、矯正中でも快適に口腔衛生を保ちつつ歯並びを整えることが可能になります。

まとめ:もりかわ歯科で安心の矯正治療を!

歯並びは子供の将来の健康と自信に大きく影響します。

マウスピース矯正を導入することで負担を少なく歯を動かしやすい環境を作ることができますが、その分歯磨きや生活習慣の改善といった手間が必要です。

今回の記事では矯正中に起こり得るトラブルを防ぐための具体的なケア方法やよくある疑問を解説しました。

もし矯正治療について分からないことや不安な点があれば、いつでももりかわ歯科にご相談ください。

経験豊富なスタッフがお子さん一人ひとりの歯並びやライフスタイルに合わせた治療プランを提案し、日々のケアについても丁寧にアドバイスいたします。

「マウスピース矯正だと歯磨きが楽って聞いたけど、本当にきちんとケアできるの?」

「子供が痛がらずに続けられるって本当かな?」

「食事やブラッシングがしやすいのは魅力だけど、実際の費用はどのくらいかかるの?」

これらの疑問や不安を抱えている親御さんも多いことでしょう。

もりかわ歯科では、これらの質問に対して明確な回答と安心できるサポートを提供し、お子様の健やかな歯列を守るお手伝いをいたします。

最新の矯正技術を活用し、痛みや不快感を最小限に抑えた治療を提供することで、お子様が安心して治療を受けられる環境を整えています。

親御さんとお子様のニーズに合わせた最適な矯正治療を通じて、健康な歯列と自信に満ちた笑顔を育むお手伝いをいたします。

お子様の歯のことで気になることがあれば、どんな些細なことでもお気軽に「ママとこどものはいしゃさん」もりかわ歯科にご相談ください。

健康で美しい口元を手に入れ、笑顔あふれる毎日を送りましょう!