こんにちは!大阪府八尾市の歯医者、ママとこどものはいしゃさん認定医院のもりかわ歯科です。

「うちの子、歯並びが気になる…」

「乳歯の虫歯、大丈夫かな?」

「小児矯正って、いつから始めればいいの?」

お子さんの歯について、そんな悩みをお持ちのママ・パパへ。

子供の歯の健康は、将来の健康な歯並びや噛み合わせに大きく影響します。

このブログでは、小児歯列矯正の必要性からご家庭でできるケア、そして「ママとこどものはいしゃさん」でできることまでご紹介しています。

お子さんの歯の健康を守り、笑顔あふれる未来を育みましょう。

この記事を読めば分かること

- 小児矯正の基本と適切な開始時期

- 早期治療のメリットと治療を遅らせた場合のデメリット

- よくある疑問に対する具体的な回答

- もりかわ歯科での矯正治療の具体的なステップ

小児矯正の基礎知識:いつから始めるべき?

「うちの子、もうすぐ歯が全部生えそろうんだけど、矯正っていつから始めたらいいのかな?」

「矯正治療って痛そうで心配だけど、本当に必要なの?」

「早く始めるべきなのか、子供の成長を待つべきなのか迷っている…」

これらは多くの親御さんが抱える共通の疑問や不安です。

子供の歯並びや噛み合わせに気を配ることは見た目の美しさだけでなく、将来の口腔健康や子供の自信にも大きな影響を与えます。

そんな中、小児矯正治療は子供の成長に合わせて最適なタイミングで行うことで、効果的かつ効率的に歯並びや噛み合わせを改善する治療法として注目されています。

小児矯正とは?

小児矯正とは、子供の歯並びや噛み合わせを整えるために行われる矯正治療のことです。

これは、乳歯から永久歯への自然な生え変わりの時期に矯正を行うことで顎の成長を活用しながら効果的に歯列を整えることが可能です。

早期に矯正治療を行うことで成長を利用した効率的な治療ができ、子供の将来の口腔健康をサポートします。

適切な開始時期

一般的には子供が7歳から12歳の間が小児矯正の開始時期として推奨されています。

この時期は顎の成長が活発であり、矯正治療によって歯並びを効果的に整えることができます。

具体的には永久歯が生え揃い始める頃で、顎の骨も柔軟性を持っているため、歯の移動がスムーズに行われます。

このタイミングで治療を開始することは、後々の治療期間や費用を抑えることにも繋がります。

さらに、早期に矯正治療を行うことで以下のようなメリットがあります。

成長を利用した効果的な治療

子供の成長期に合わせて治療を行うことで顎の骨の自然な成長を活用し、より効率的に歯並びを整えることができます。

治療期間の短縮

成長期に治療を開始することで後々の治療期間を短縮できる可能性があります。

成長が進むにつれて矯正治療がより複雑になるため、早めに始めることが有利です。

心理的なメリット

子供が成長過程で自信を持って笑顔を見せられるようになることで、心理的な安心感や自信の向上に繋がります。

しかしながら、矯正治療を遅らせると顎の成長が進んでしまい、治療が複雑化する可能性があります。

また、歯並びや噛み合わせの問題が悪化するリスクも高まります。

適切な時期に矯正治療を開始することでこれらのリスクを軽減し、子供の健康な歯列を維持することができます。

この記事では小児矯正の基礎知識とともに適切な開始時期や治療期間について詳しく解説し、皆さんの不安を解消するお手伝いをいたします。

次のセクションでは子供の成長段階と矯正治療の具体的な関係について詳しく見ていきましょう。

子供の成長段階と矯正治療の関係

子供の成長段階に合わせた矯正治療は治療効果を最大限に引き出すために非常に重要です。

ここでは、各成長段階での矯正治療の特徴と注意点について詳しく説明します。

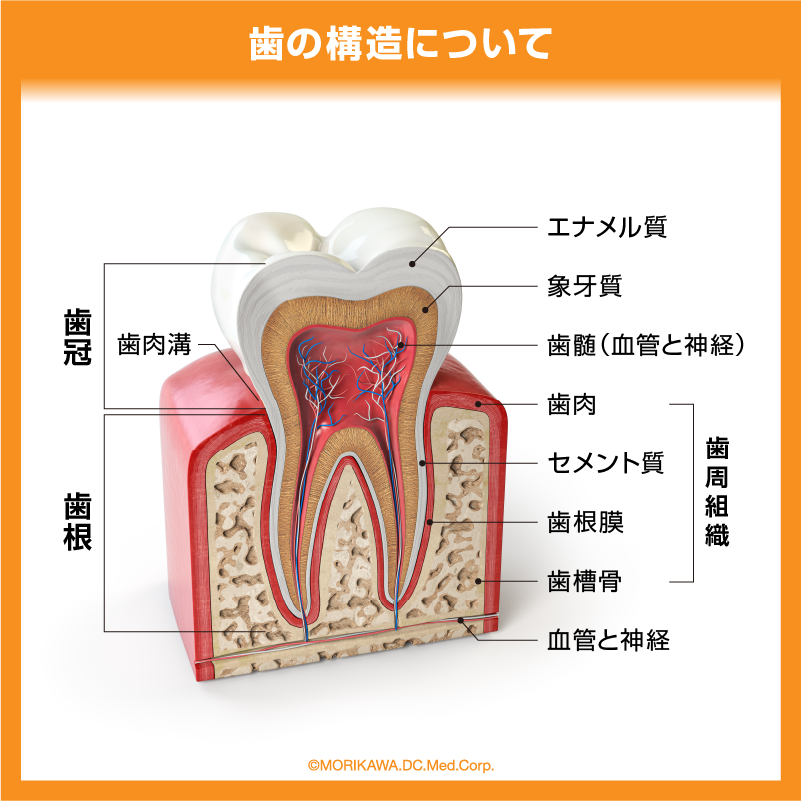

乳歯期(0~6歳)

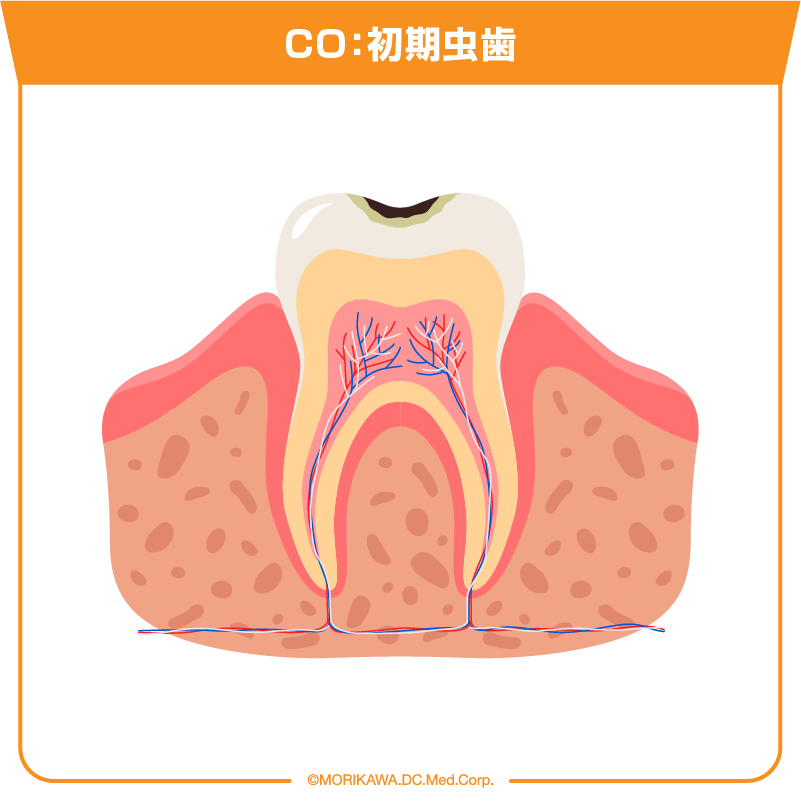

乳歯期は、子供が最初に歯を持つ大切な時期です。

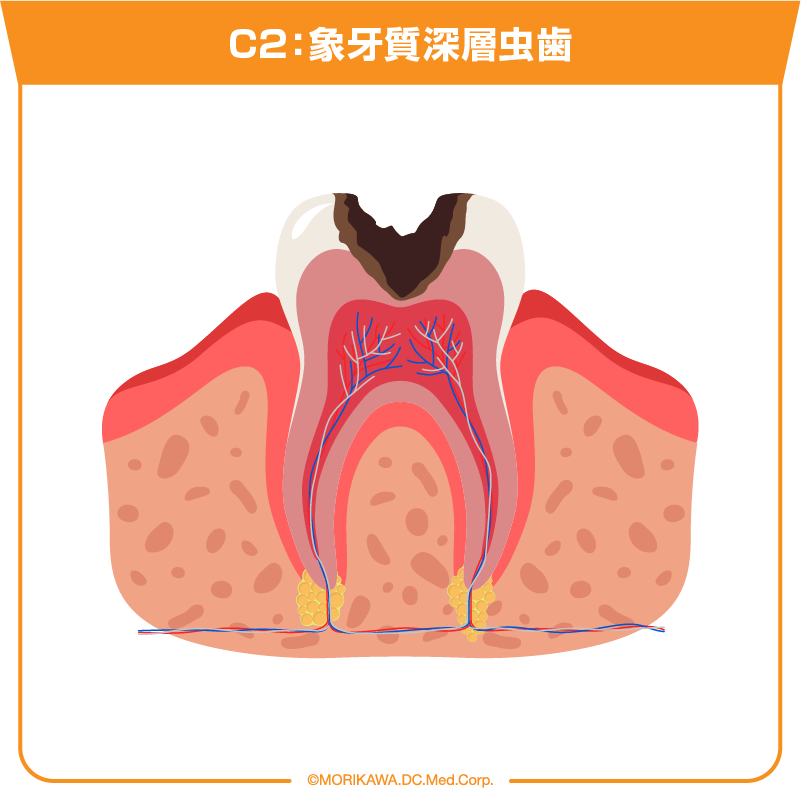

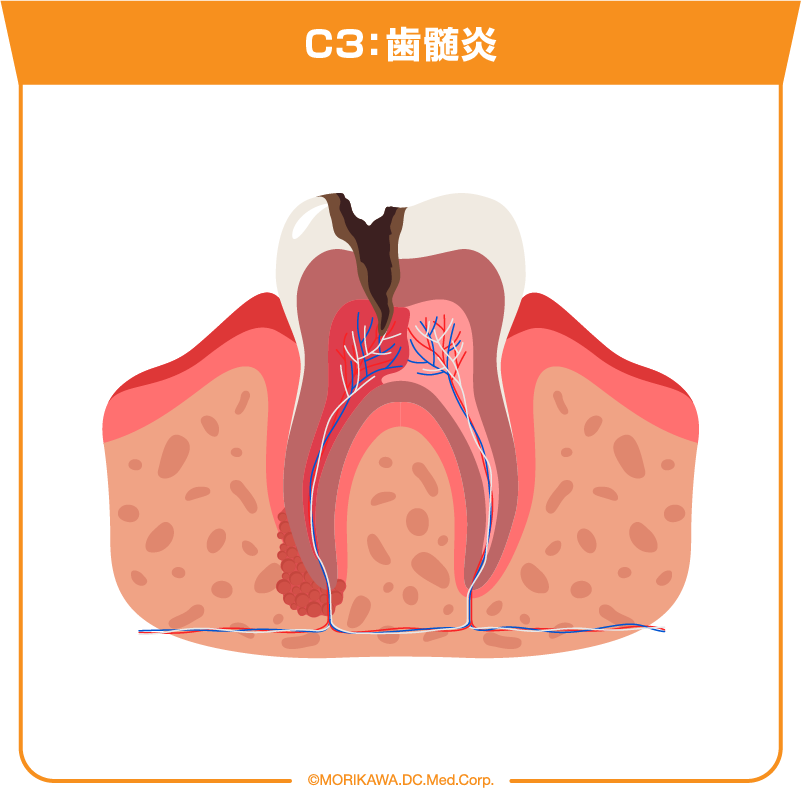

この時期には乳歯の健康を維持することが非常に重要です。

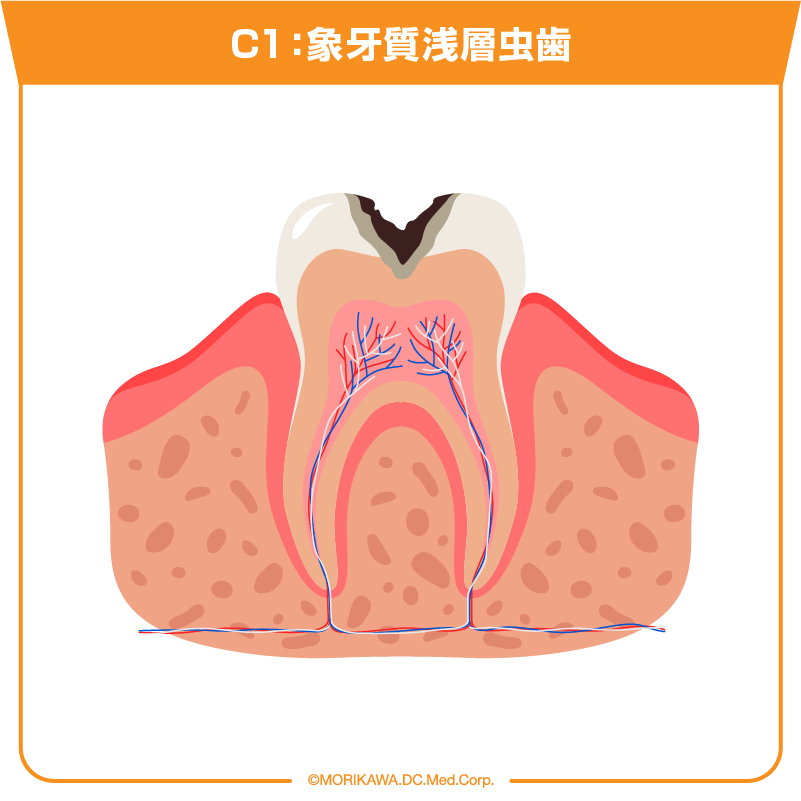

乳歯が早期に脱落したり虫歯が進行したりすると、永久歯の位置に悪影響を及ぼす可能性があります。

例えば乳歯が抜けるタイミングが早すぎると隣の歯が移動してスペースが狭くなり、永久歯が正しい位置に生えにくくなることがあります。

適切な口腔ケアと定期的な歯科検診を行うことで乳歯の健康を守り、必要に応じて早期に矯正治療を開始することができます。

早期治療により将来の歯列の健康をサポートし、複雑な治療を避けることが可能です。

永久歯期(7~12歳)

永久歯期は子供の成長が非常に活発な時期であり、矯正治療を行う絶好のタイミングです。

この時期に矯正治療を開始することで、顎の骨の成長を利用した効果的な治療が可能になります。

例えば顎の骨がまだ柔軟で成長中のため歯の移動がスムーズに行われ、治療期間を短縮することができます。

また、この時期に矯正治療を行うことで歯並びの問題を早期に解決し、将来の複雑な治療を避けることができます。

さらに子供が矯正装置に慣れやすく、治療の順調な進行が期待できる点も大きなメリットです。

思春期以降(13歳~)

思春期以降は顎の成長がほぼ完了しているため、矯正治療が難しくなる場合があります。

しかし、必要な場合は引き続き矯正治療を行うことが可能です。

この時期の治療では成長期の子供とは異なるアプローチが必要となり、より複雑な治療計画が求められることがあります。

思春期以降でも適切な矯正治療を行うことで歯並びや噛み合わせの問題を改善し、口腔健康を維持することができます。

専門の歯科医師が個々の状況に応じた最適な治療方法を提案し、子供の成長に合わせたサポートを提供します。

小児矯正に関するよくある質問と回答

矯正治療を検討する際、親御さんが抱える疑問や不安は多岐にわたります。

ここでは矯正治療に関するよくある質問をあらためて分かりやすいQ&A形式でまとめました。

ぜひご活用ください。

Q1:矯正治療は痛いですか?

少しの不快感があります。

矯正治療には一定の不快感や痛みを伴うことがありますが、最新の技術や装置を使用することで痛みを最小限に抑えることが可能です。

Q2:矯正治療の期間はどれくらいですか?

一般的には1年から3年です。

治療期間は個々のケースによりますが、子供の成長に合わせて治療を進めるため期間も効果的に設定されます。

具体的な期間は診断後に詳細にご説明いたします。

Q3:矯正治療の費用はどれくらいですか?

費用は治療内容によります。

矯正治療の費用は治療内容や期間によって異なります。

もりかわ歯科では治療プランに応じた費用の見積もりを提供し、保険適用や支払い方法についても丁寧に説明しますので、ご安心ください。

Q4:矯正治療中に子供がスポーツをしても大丈夫ですか?

スポーツは可能ですが保護具を推奨します。

矯正治療中でもスポーツは可能ですが、マウスピースなどの保護具を使用することを推奨します。

もりかわ歯科ではスポーツ活動を行う子供に適した矯正装置の提案も行っています。

Q5:矯正治療中に食事制限はありますか?

いくつかの食事制限があります。

矯正治療中は硬い食べ物や粘着性のある食べ物を避けることが推奨されます。

これにより矯正装置の破損を防ぎ、治療の進行をスムーズにします。

Q6:矯正装置が目立つのは嫌ですが、大丈夫ですか?

目立ちにくい装置も選べます。

現在では目立ちにくい矯正装置や透明なマウスピース型矯正装置など、見た目に配慮した治療方法が多数あります。

Q7:矯正治療が終わった後も歯並びが悪くなることはありますか?

リテーナーの使用が重要です。

矯正治療後にはリテーナーを装着して歯並びを維持することが重要です。

もりかわ歯科ではリテーナーの使用方法や期間についても丁寧に説明しますのでご安心ください。

Q8:矯正治療中に歯磨きはどうすればいいですか?

専用の歯ブラシやフロスを使用してください。

矯正治療中は歯磨きが少し難しくなることがありますが、専用の歯ブラシやフロスを使用することで効果的に歯を磨くことができます。

Q9:矯正治療が終わった後のフォローアップはありますか?

はい、定期的なフォローアップがあります。

もりかわ歯科では治療完了後も定期的なフォローアップを行い、歯並びの維持をサポートします。

必要に応じてリテーナーの調整や追加治療を提供します。

Q10:矯正治療を始めることで子供のQOLが向上しますか?

生活の質は向上します。

矯正治療により歯並びが改善されることで食事がしやすくなったり、自信を持って笑顔を見せることができるようになります。

これにより、子供の生活の質(QOL)が向上することが期待されます。

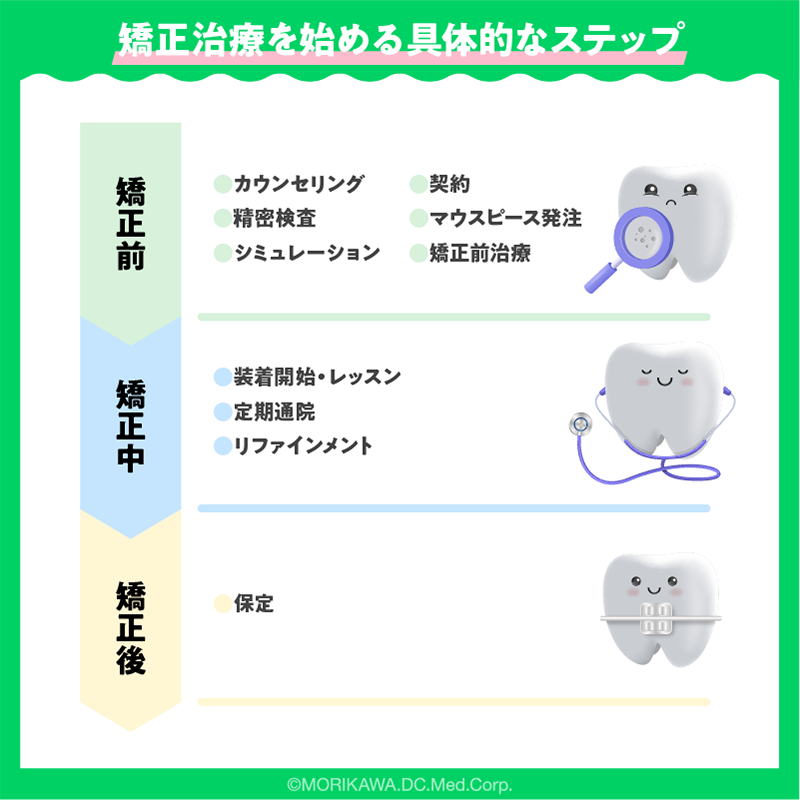

矯正治療を始める具体的なステップ

矯正治療を始める際の具体的なステップをご紹介します。

親御さんと子供にとって最適な治療計画を立て、安心して治療を進められるようサポートします。

以下のステップを参考に、子供の歯並び改善への第一歩を踏み出しましょう。

1.初診・相談

まずは、無料相談から始めます。

ここでは子供の歯並びや噛み合わせの状態を丁寧に確認します。

親御さんのご希望やお子様の症状に基づき、治療の必要性や最適な治療方法について詳しくご説明します。

初診時にはリラックスした雰囲気でお話しいただけるよう心掛けていますので、安心してご相談ください。

2.診断・治療計画の策定

次に、詳細な診断を行います。

X線撮影や口腔内写真、歯型の採取などを通じてお子様の歯列や顎の状態を正確に把握します。

この診断結果を基に、専門の歯科医師が個々のケースに最適な治療計画を策定します。

治療計画には使用する矯正装置の種類や治療期間、予想される費用などが含まれますので、納得のいくまでご説明いたします。

3.矯正装置の装着

治療計画に基づき、矯正装置を装着します。

もりかわ歯科ではお子様が快適に装着できるよう、最新の矯正技術を採用しています。

装着後は装置に慣れるためのアドバイスやケア方法についても丁寧に指導します。

初めての矯正装置装着時には多少の違和感や軽い痛みを感じることがありますが、

これは正常な反応ですのでご安心ください。

4.定期的な調整・フォローアップ

矯正治療は一度の装着で完了するものではありません。

定期的に通院していただき、矯正装置の調整や経過観察を行います。

この調整により歯の移動をスムーズに進め、治療効果を最大化します。

また、子供の成長に合わせて治療計画を柔軟に変更することもありますので、常に最適な治療が受けられるよう努めています。

5.治療完了・リテーナーの装着

矯正治療が完了した後は、歯並びを維持するためにリテーナーを装着します。

リテーナーは歯が新しい位置に安定するまでの間、歯列を固定する役割を果たします。

リテーナーの使用期間や装着方法についても専門のスタッフが丁寧に説明し、継続的なフォローアップを行います。

これにより、治療後も美しい歯並びを長く保つことができます。

矯正治療が子供の将来に与える影響

矯正治療は単に見た目を美しく整えるだけではなく、子供の口腔健康や全身の健康にも大きな影響を与えます。

ここでは矯正治療が子供の将来にどのような良い影響をもたらすのか、具体的にご説明します。

健康な噛み合わせ

適切な噛み合わせは、食事を効率的に行うために重要です。

噛み合わせが整っていると食べ物をしっかりと噛み砕くことができ、消化を助けます。

また、正しい噛み合わせは歯や顎への負担を軽減し、長期的な口腔健康を維持するためにも欠かせません。

歯並びが悪いと特定の歯に過度な力がかかり、歯の摩耗や歯周病のリスクが高まることがあります。

自信の向上

美しい歯並びは子供の自信を大いに高めます。

歯並びが整っていることで子供は自信を持って笑顔を見せることができ、社交的な活動にも積極的に参加できるようになります。

自信を持って笑顔を見せることは子供の心理的な健康にも良い影響を与え、自己肯定感の向上にも繋がります。

逆に歯並びが気になることで子供が恥ずかしがったり、自己評価が低下するリスクもあります。

将来の歯科治療の予防

早期に矯正治療を行うことで、将来必要となる歯科治療を予防することができます。

例えば歯並びが整っていれば虫歯や歯周病のリスクが減少し、歯の健康を長期間にわたって維持することが可能です。

また、矯正治療を早めに行うことで将来的な複雑な治療が必要になる可能性を低減し、治療費用や時間の節約にも繋がります。問題を早期に解決することで子供の口腔健康を確保し、将来の健康リスクを軽減することができます。

全身の健康への影響

口腔健康は全身の健康とも密接に関連しています。

正しい噛み合わせを維持することで消化器系や心血管系の健康もサポートされます。

例えば噛み合わせが悪いと食べ物を十分に噛み砕けず、消化不良や胃腸のトラブルを引き起こす可能性があります。

また、口腔内の炎症が全身に広がることで心臓病や糖尿病などのリスクが高まることも知られています。

そのため、矯正治療を通じて口腔健康を改善することは全身の健康維持にも寄与します。

もりかわ歯科に相談して、子供の健康な歯列を守りましょう

小児矯正は子供の成長段階に合わせて適切なタイミングで始めることで、より効果的な治療が可能となります。

もりかわ歯科では親御さんの不安や疑問に対して丁寧にお答えし、お子様一人ひとりに最適な矯正治療プランを提案しています。

最新の矯正技術を駆使し、痛みや不快感を最小限に抑えた治療を提供することでお子様が安心して治療を受けられる環境を整えています。

「子供の歯並びが気になるけれど、矯正治療って本当に必要なのか…」

「矯正治療は痛そうで心配だけど、大丈夫なの?」

といったお悩みを抱えている親御さんも多いことでしょう。

もりかわ歯科ではこれらの疑問に対して明確な回答と安心できるサポートを提供し、お子様の健やかな歯列を守るお手伝いをいたします。

また、「ママとこどものはいしゃさん」として、もりかわ歯科では小児歯科と小児矯正に力を入れています。

お子様の年齢や歯並びの状態に応じて最適な治療計画を立て、丁寧な治療とサポートを提供します。

さらにご家庭でのケア方法についてもわかりやすくアドバイスし、日常生活での口腔ケアをサポートしますので、安心して治療を進めていただけます。

お子様の歯のことで気になることがあれば、どんな些細なことでもお気軽に「ママとこどものはいしゃさん」もりかわ歯科にご相談ください。

親御さんとお子様のニーズに合わせた最適な矯正治療を提供し、健康な歯列と自信に満ちた笑顔を育むお手伝いをいたします。

一緒にお子様の健やかな成長をサポートしていきましょう!