こんにちは。大阪府八尾市にある医療法人甦歯会 もりかわ歯科です。

過去に治療したその銀歯「もう虫歯は再発しない」と、安心していませんか?

- ✅️一度治療したことろがたまにしみる

- ✅️何度も同じ歯が虫歯になる

- ✅️神経がない歯がある

- ✅️詰め物や被せ物が取れてしまう

こちらの記事は、このような方に参考にしていただきたい記事です。

どれかひとつでも当てはまる方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

Contents

虫歯は銀歯で治療をすればもう治る!?

虫歯を一度治療さえすれば「もう治った!」と考えている患者さんはとても多いです。

しかし、そうではありません。

虫歯の治療で銀歯の詰め物をすると、そのすきまから虫歯になることがあるのです。

銀歯と削った歯のすきまに虫歯菌が入って、また虫歯が再発するんですね……。くわしく説明しましょう。

銀歯の詰め物がある場合

銀の詰め物がある場合には、詰め物のフチが茶色くなってしまいすきまがあいてしまいます。

これによって、再度虫歯菌が入ってしまう可能性があるのです。

銀歯の詰め物を外した場合

治療の際に銀歯の詰め物を外してみると、銀の詰め物のフチから虫歯菌が入り込み、詰め物の下で虫歯になっていたのです。

銀歯の下で虫歯が広がっていました。

このように、治療したところが再度虫歯になってしまうケースはとても多いのです。

後悔しないために!セラミックと銀、種類の違いを紹介

ここからは、セラミックと銀の違いを2つの視点から紹介します。

- ✅️歯のフィット感

- ✅️虫歯になりにくい詰め物

それぞれ説明しましょう。

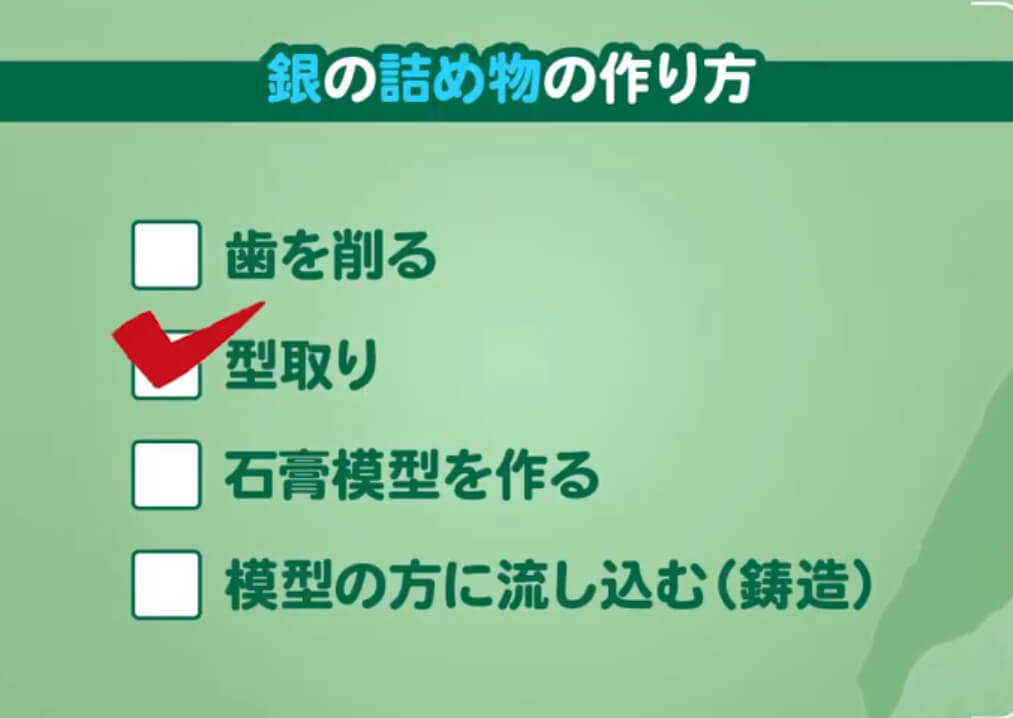

歯のフィット感|銀の詰め物の作り方

まずは銀歯の作り方を紹介します。銀歯は以下のような手順で作ります。

- 1. 虫歯になった歯を削り

- 2. 型どりをして

- 3. 石膏模型を作り

- 4. 模型の型に流し込む(鋳造)

- 5. 固める

- 6. 詰め物を作っていく

このときに、水から氷ができる過程を思い出してみてください。氷にくらべて、水は体積が大きいです。

氷にすると、キュッと縮んでいきますよね。

これと同じ現象が、銀でも起こるのです。

銀を溶かすと液体になり、それを固めていくと固体になります。

水から氷になるのと同様に、銀も固まることで形が小さくなるのです。

そのため、本来の形と合わなくなってしまいます。

歯のフィット感|セラミックの詰め物の作り方

ここからはセラミックの作り方を紹介します。

セラミックは、とても硬くて溶かすこともできません。セラミックの作り方は以下のような手順で作ります。

- ✅️ひとつのブロックから削り出す

- ✅️形を作っていく

この作成方法だと、銀のように液体から固体への変化がありません。

そのため、固まるときに形が変化するといった現象もないのです。

結果的に、セラミックはフィット感が強くなります。

セラミックと銀のフィット感の違いとは

このように銀とセラミックは、そもそも作り方が違うので、どちらがフィット感が強いかといえば、セラミックのほうがフィット感が強いのです。

虫歯になりにくい詰め物は銀歯とセラミックどっちがいいの?

虫歯になったときの詰め物には、銀とセラミックの選択肢がありますが、どっちがいいのか気になりますよね……。

歯の治療を受ける際には、銀とセラミックの特徴を確認して、どちらを選択するのか考えましょう。

銀の表面は凸凹

銀の表面は、見た目はつるっとしているように見えます。

しかし、顕微鏡レベルで見ると、銀の表面はじつは凸凹しているのです。

凸凹になっている部分は、汚れがつきやすくたまりやすい状態。

凸凹の部分に汚れがかみ合ってしまうので、そこに汚れがたまってしまいます。

とくに、歯と歯ぐきの境目には金属のところに、食べ物のカスが詰まってしまうのです。

この状態がずっと続くとどうなるでしょうか……。

もちろん、虫歯になりやすくなってしまうのです。

これが銀の詰め物のデメリットになります。

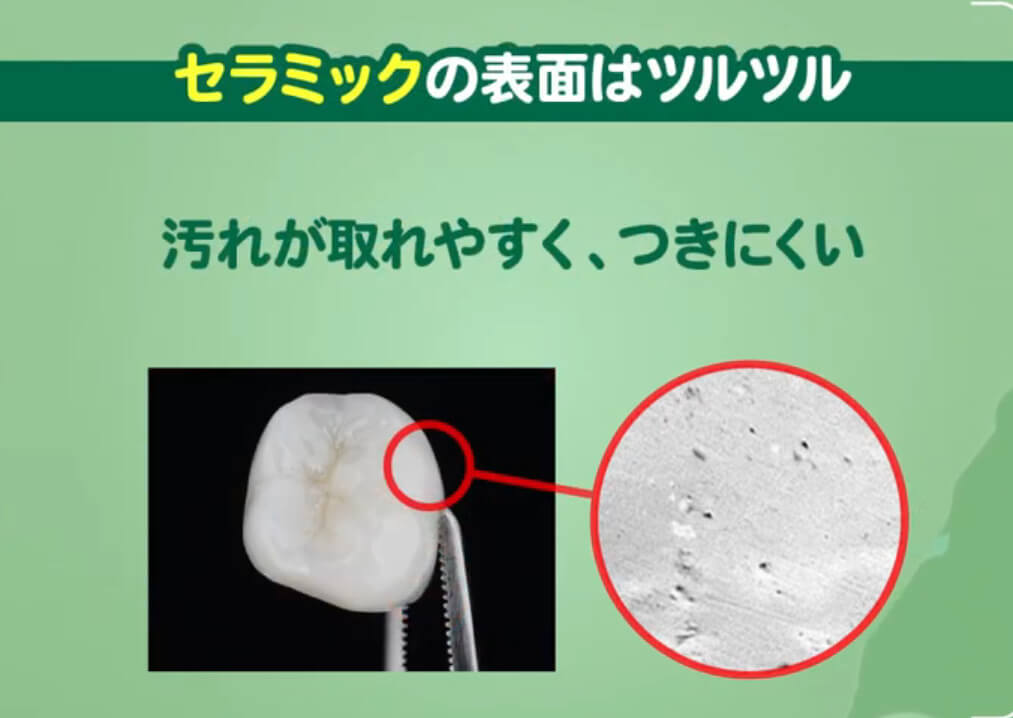

セラミックの表面はつるつる

銀の凸凹に対して、セラミックの表面はつるっとしています。

そのため、汚れがつきにくく取れやすい状態です。

つまり、セラミックは材料の質によって、虫歯を予防できるのです。

銀とセラミックの違いは歯の寿命につながる

銀とセラミックの違いは、歯の寿命につながります。

もりかわ歯科では、いつも患者さんにお伝えしていることです。

一度治療したところの歯が痛むために詰め物を外してみたら、下で虫歯になっていれば、もう一度治療をしなければなりません。

これを繰り返すことでどうなるかというと……。

歯の寿命につながるのです。

当院、もりかわ歯科では、患者さんに次のような歯のターニングポイントについてお話ししています。

- ✅️ブルーゾーン

- ✅️イエローゾーン

- ✅️レッドゾーン

それぞれ説明しましょう

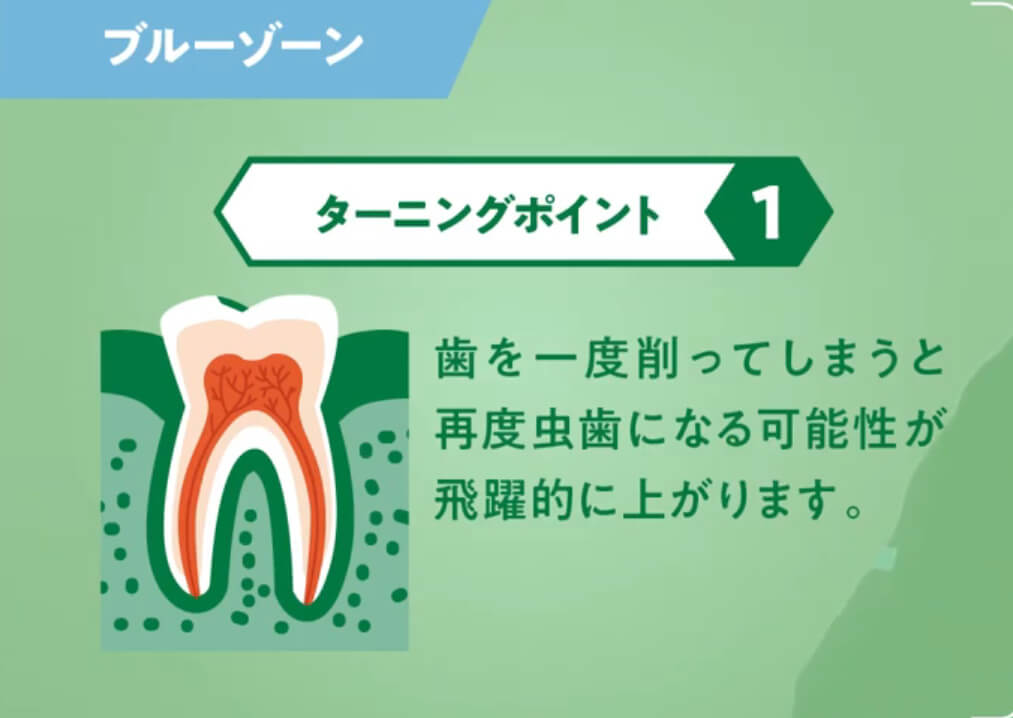

【ブルーゾーン】初めて虫歯の治療

ブルーゾーンの状態は、初めてその歯を治療するタイミングです。

これが青信号の状態ですね。

まだ安心できますが、ここでしっかりと考えないといけません。

一度でも歯を削ってしまうと、再び虫歯になる可能性が飛躍的に上がってしまうのです。

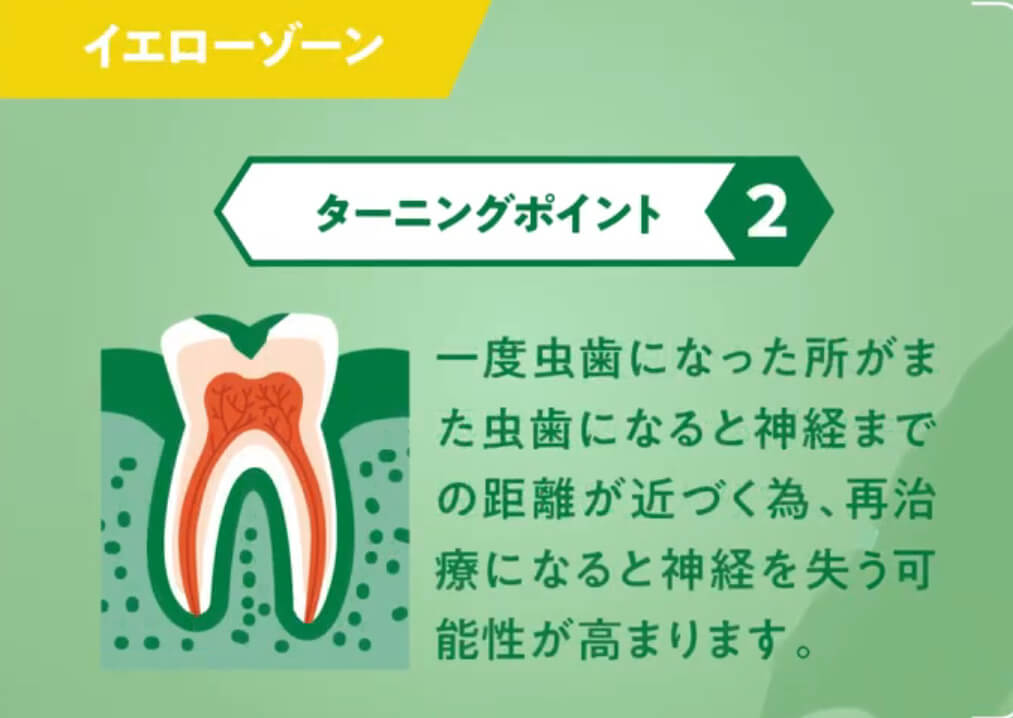

【イエローゾーン】治療した歯が虫歯になり再治療

次の段階はイエローゾーンです。

一度治療した歯が、さらに虫歯になり、再治療となります。

どんどん歯を削り、歯を失っていくことになるのです。

再治療を繰り返すことで、健康な歯がどんどん少なくなってしまいイエローゾーンとなります。

もりかわ歯科では「このイエローゾーンで止めてください」と、患者さんに話しています。

その理由は、一度虫歯になったところがまた虫歯になると、神経までの距離が近づくため、再治療になると神経を失う可能性が高まるからです。

歯にとっての栄養とは神経や歯髄です。

歯は3層構造になっています。

- ✅️エナメル質

- ✅️象牙質

- ✅️神経

神経は3層目ですね。

ここまで虫歯が及んでしまうと、栄養がなくなってしまうのです。

木でたとえると、夏の緑が生い茂っている木は栄養がある状態。いっぽう、冬の枯れ葉は踏んだときにパキッと割れてしまいます。

生木と枯れ木の関係はこのようになっていますよね。

歯のイエローゾーンとは、生きている歯と死んでいる歯の間で、どっちにも転がってしまうような状態です。

そのため、イエローゾーンで止めていただきたいのです。

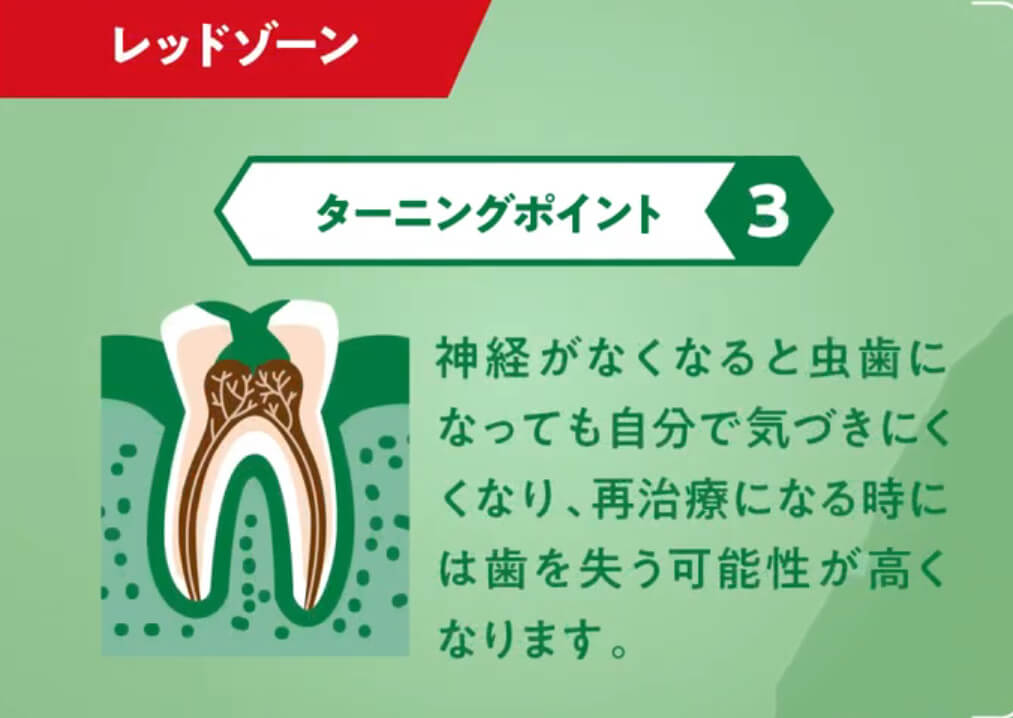

【レッドゾーン】歯の神経が失われている

最後にレッドゾーンについてです。

レッドゾーンなどというと、名前だけでも怖いですよね。

レッドゾーンは、神経が失われている状態です。

神経が失われていることは、必ずしもいけないわけではありません。しかし歯の栄養が少なくなったり、なくなってしまったりするのです。

そのため、歯が割れてしまったり、失ってしまったりすることにつながるゾーンになります。

このレッドゾーンでは、再治療を絶対になくさないといけません。

なぜなら1回治療をしてレッドゾーンに入ってしまってから、再度治療はもうほとんどできないことが多いからです。

そのため神経の治療は1回で止めてしまい、そこがまた虫歯にならないように考えなければいけません。

つまり、レッドゾーンが最終ラインなのです。

歯を失うとどうなるの?

歯を失った場合には、何か補填をしなければなりません。

失った歯を補填する方法には、以下の3とおりがあります。

- ✅️入れ歯

- ✅️ブリッジ

- ✅️インプラント

入れ歯、ブリッジ、インプラントについては、こちらの記事でくわしく説明していますので、参考にしてみてください。

関連記事:歯が欠損したらそのまま放置しては絶対ダメ!3つの対処法を詳しく解説

歯科医院へ足を運び歯の現状を知りましょう!もりかわ歯科へご相談ください

今の歯には、それぞれにおいてターニングポイントがあります。

今の歯が、どのソーンにいるのかを見逃してはいけません。

「虫歯がないから大丈夫」というわけではなく、今のお口の中がどうなっているのかは、歯科医院でチェックが必要です。

ぜひ歯科医院に足を運んでいただき、歯の現状を知っていただきたいと思います。

この記事をきっかけに、歯について考えることで、歯の寿命が変わってくるでしょう。

このまま放置していくと、もしかしたら歯の寿命が短くなるかもしれません。

お口の中の現状を知って予防をすることで、歯の寿命を延ばせるかもしれないのです。

もりかわ歯科では、患者さんのお口の「健口(けんこう)」を守っていくことが使命だと考えています。

なかなか歯科医院に行けない方は、これを機会に歯科医院へ足を運んでいただければ幸いです。

YouTubeチャンネル「教えて!!こうじ先生」では、虫歯や矯正など歯に関するさまざまな情報を配信しています。

ぜひ、動画のチェックとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。

関連記事:虫歯の被せ物、銀とセラミックはここまで違う!5つの視点から詳しく解説

関連記事:虫歯の進行度とは?虫歯になる要因と気をつけたいことを徹底解説