こんにちは。大阪府八尾市にある医療法人甦歯会 もりかわ歯科です。

「前歯にコンプレックスがあってうまく笑えない」という悩みを抱えている方のなかには、審美歯科での治療を検討している方もいらっしゃるでしょう。

前歯は、会話をするときや笑ったときなどに人目に触れやすい部分です。それゆえに、前歯の歯並びが顔の印象を左右するといっても過言ではありません。

しかし、審美歯科ではどのような治療が受けられるのかイマイチわからないという方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、審美歯科で前歯をきれいにする方法や費用、メリット・デメリットなどについて解説します。

審美歯科とは

審美歯科という言葉を目にしたことや耳にしたことがあっても、どのような歯科分野なのかイメージがつかない方もいらっしゃるかもしれません。ここでは、審美歯科と一般歯科との違いについて触れながら、審美歯科がどういった分野なのか解説します。

治療目的の違い

一般歯科は、虫歯や歯周病などをはじめとした口腔内のトラブルの治療を行い、失われた機能を回復することを目的としています。

一方、審美歯科は、歯の機能の回復に加え、見た目の美しさを追求した治療を行うことを目的としています。見た目とは、具体的に歯の色や形、配置などのことを指します。患者さんの顔全体とのバランスを考慮しながら、美しい口元に整えていきます。

使用する素材の違い

一般歯科で行われる虫歯や歯周病などの治療には、基本的に保険が適用されます。そのため、使用できる歯科材料や治療内容、回数に限りがあるのです。

一般歯科で使用される主な材料としては、レジンや金属が挙げられます。これらの材料は費用が抑えられるというメリットがありますが、耐久性や審美性が低いというデメリットがあります。

一方、審美歯科での治療は美容目的となるため基本的に自由診療となりますが、機能性や審美性、耐久性に優れた素材や治療内容を選択することが可能です。

費用の違い

先にも触れた通り、一般歯科での治療には保険が適用されるため、費用を抑えることが可能です。

一方、審美歯科は保険適用外の自由診療となることが一般的です。そのため、治療内容や使用する素材によっては、費用が高額になるケースもあります。

審美歯科で前歯をきれいにする方法と費用

ここからは、実際に審美歯科で受けられる治療とその費用についてご紹介します。

ホワイトニング

ホワイトニングとは、専用の薬剤を用いて歯の表面の着色汚れや黄ばみなどを取り除き、歯を白く美しくする方法のことです。ホワイトニングには、歯科医院で施術を受けるオフィスホワイトニング、患者さん自身が自宅で施術を行うホームホワイトニングの2種類があります。

オフィスホワイトニングは歯科医師や歯科衛生士が高濃度の薬剤を使用して行うため、即効性が高く、1回の施術でもある程度の効果が実感できるケースが多いです。

一方、ホームホワイトニングは、オフィスホワイトニングよりも濃度の低い薬剤を使用します。そのため、効果が感じられるまで時間がかかりますが、薬剤をじっくりと浸透させるため、持続性が高いという特徴があります。

それぞれの方法によって特徴やメリット・デメリットが異なりますので、ご自身のライフスタイルや目的に合った方法を選択することが大切です。費用の目安は、オフィスホワイトニングが4万〜7万円程度、ホームホワイトニングが2万〜5万円程度となります。

セラミック治療

セラミック治療とは、セラミックと呼ばれる陶材を詰め物や被せ物に使用する治療方法のことです。

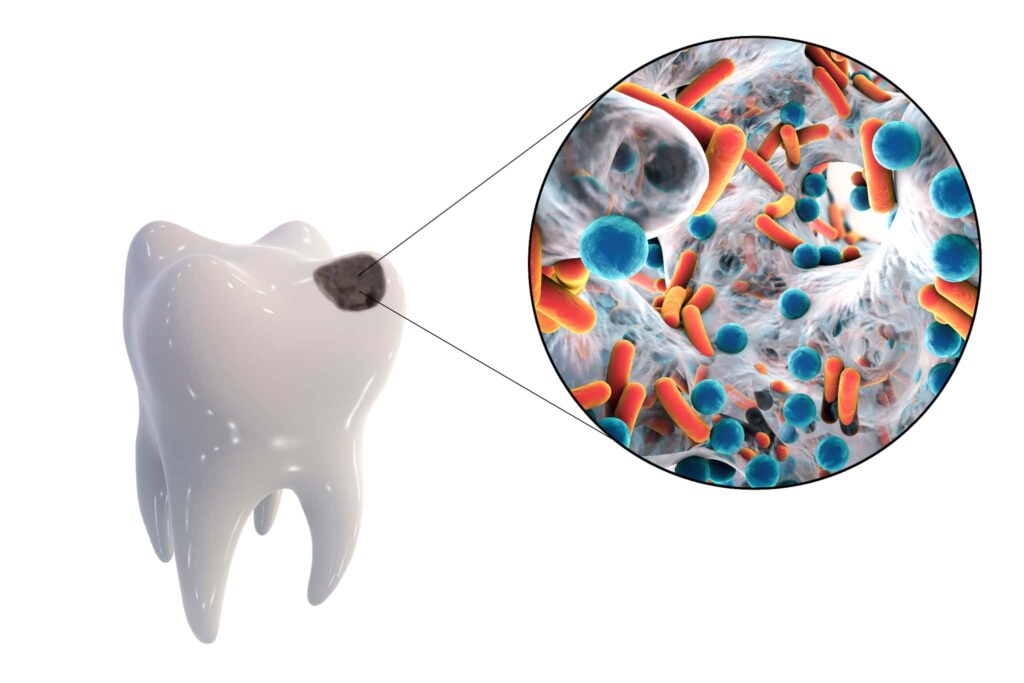

セラミックは天然の歯に近い強度や色調、透明感を備えており、前歯を美しく仕上げることが可能です。また、経年劣化も起こりにくく、表面に汚れが付着しにくいため、虫歯のリスク軽減にも繋がります。セラミックの詰め物・被せ物の費用の目安は、10万〜20万円程度です。

一口にセラミックといっても様々な種類があり、歯の表面を薄く削り、その上にセラミックのチップを貼り付けるラミネートベニアという治療もあります。この方法は、軽度の歯並びの乱れが気になる場合や、前歯の色・形に不満がある場合などに用いられます。

歯を動かしたり大きく削ったりする必要がなく、短期間で治療が完了するため、時間をかけずに美しい前歯を手に入れたい方に選ばれています。

とはいえ、あくまでも見た目の美しさを追求するための方法ですので、歯並びや噛み合わせなど機能面を改善することはできません。ラミネートベニアの費用の目安は、10万〜15万円程度です。

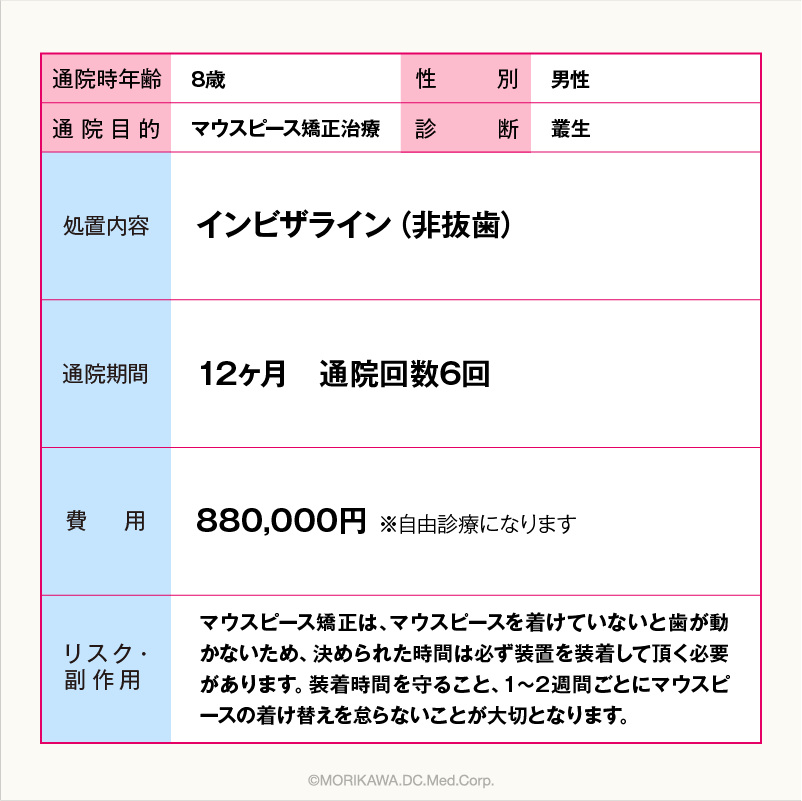

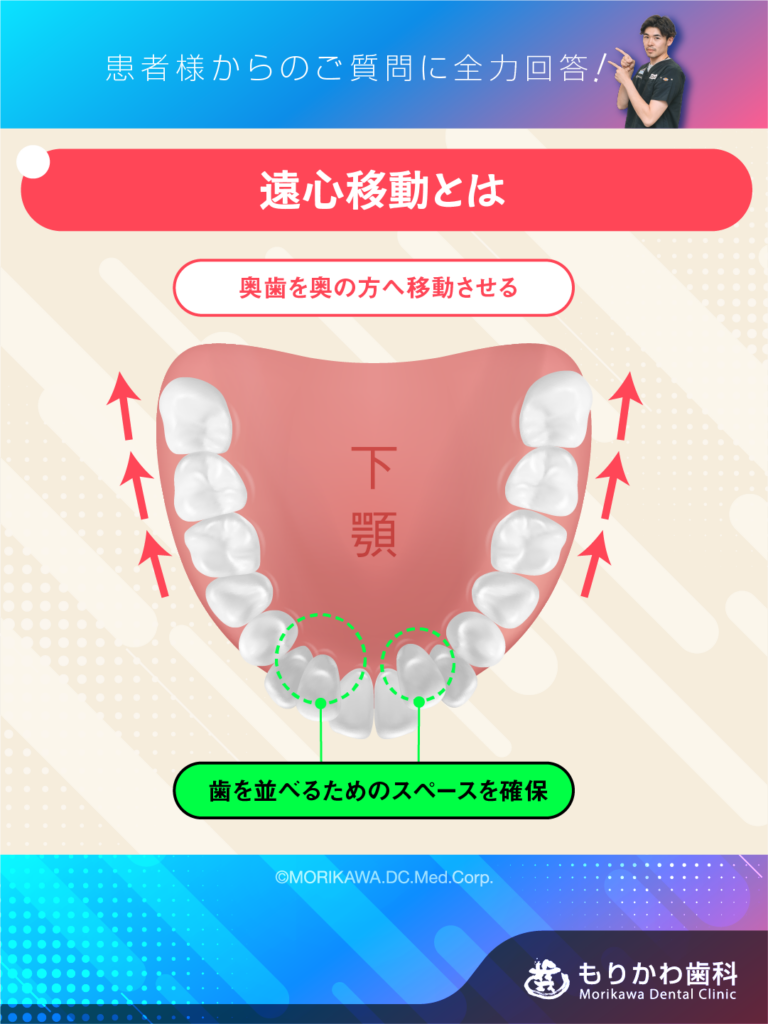

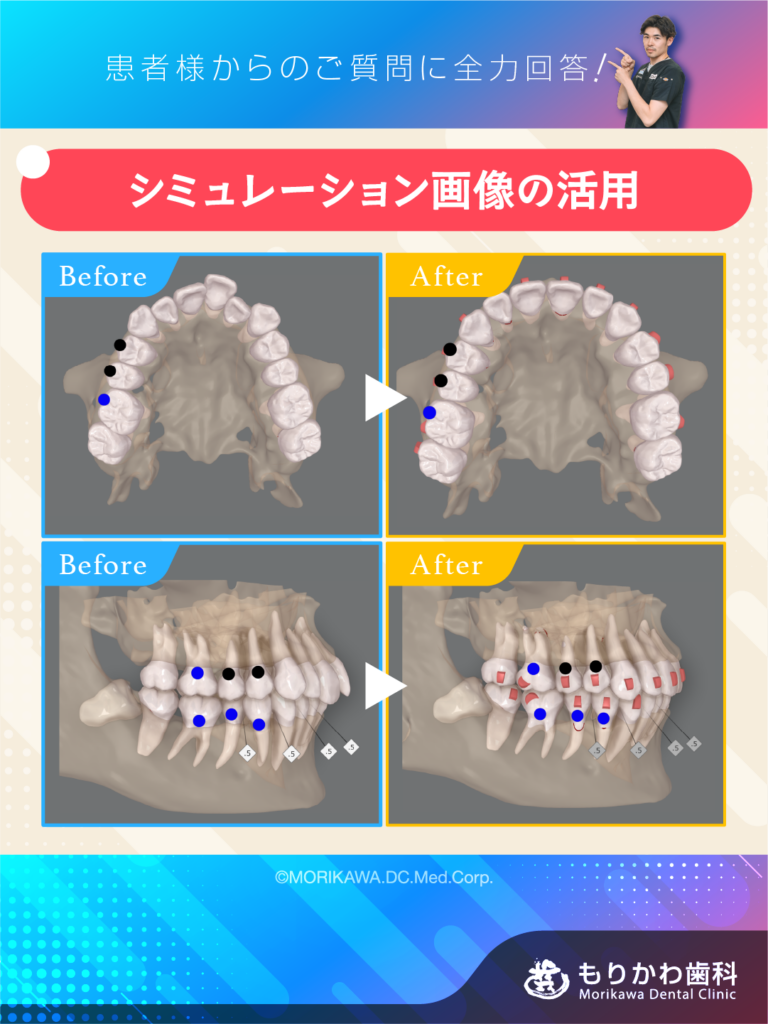

矯正治療

上の前歯が前方に突出した出っ歯や歯列が凸凹した叢生など、歯並びに乱れがある場合には、矯正治療で整えることが可能です。歯並びを整えることで見た目を改善できるだけでなく、虫歯や歯周病の予防にも繋がります。

なお、前歯だけが気になる場合には、部分矯正で対応できる可能性もあります。

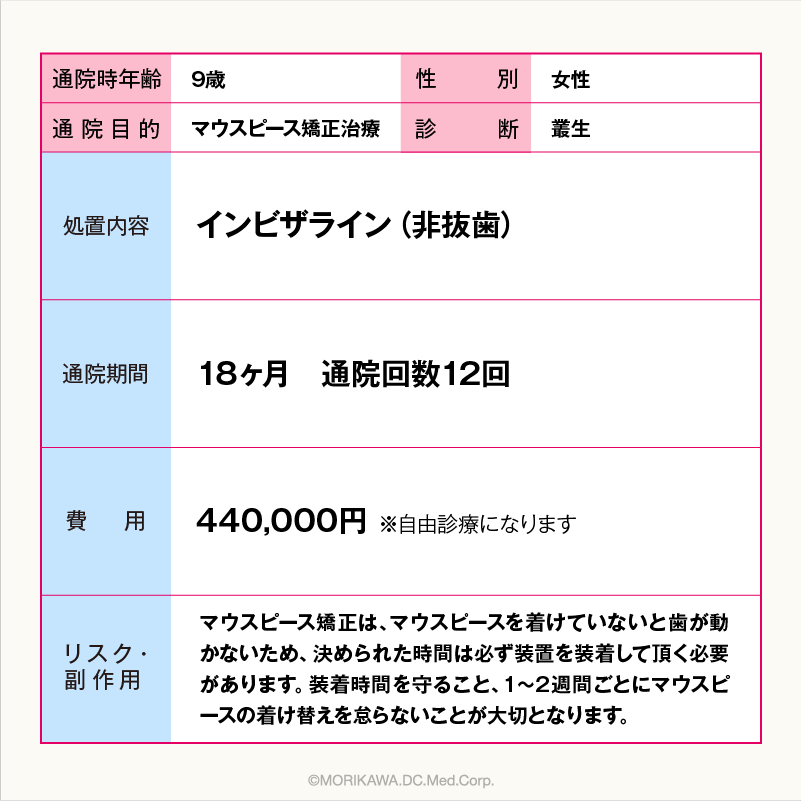

費用の目安は、ワイヤー矯正の場合は30万〜150万円程度、マウスピース矯正の場合は20万〜100万円程度です。実際には、歯並びや顎の骨の状態などを詳しく検査する必要がありますので、まずは歯科医院でカウンセリングを受けるとよいでしょう。

審美歯科で前歯をきれいにするメリット

審美歯科で前歯をきれいにするメリットは、以下の通りです。

コンプレックスを解消できる

審美歯科で前歯をきれいにする最大のメリットは、見た目が改善し、コンプレックスを解消できることです。患者さんが求める治療内容や材料を選択できるため、より理想に近い美しさを実現できるでしょう。

コンプレックスを解消することは、お顔の印象だけでなく、内面にもよい影響を与えます。

美しい見た目や機能を長く維持できる

一般歯科で用いられる素材の場合、審美性や機能性、耐久性が低くなりますが、審美歯科では優れた材料を選択することが可能です。そのため、長きにわたって美しい見た目や快適な機能を維持できるでしょう。

虫歯や歯周病などのトラブル回避に繋がる

審美性を追求することは、見た目の改善だけでなく、口内環境の改善にも繋がります。例えば、矯正治療によって歯並びを改善することで歯磨きがしやすくなり、虫歯や歯周病を予防できるでしょう。審美歯科で治療を受けることは、お口全体の健康維持に役立つのです。

審美歯科で前歯をきれいにするデメリット

審美歯科で前歯をきれいにするデメリットは、以下の通りです。

費用が高額になる

審美歯科での治療は美容目的となるため、基本的に保険適用外の自費診療です。そのため、一般歯科の治療に比べて費用が高額になる点についてはデメリットといえるでしょう。

ただし、保険治療のように治療内容や使用できる材料に制限はないため、ご自身の理想の見た目を追求することができます。

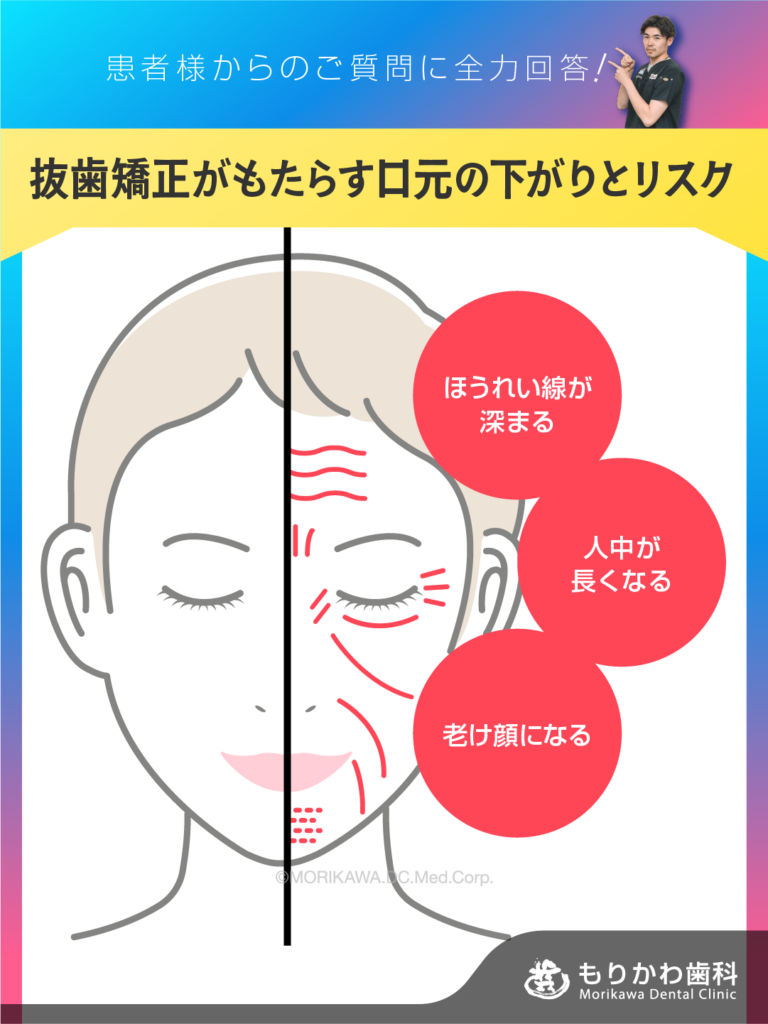

治療にリスクが伴う

審美歯科で治療を受ける場合、リスクが伴うことについては理解しておく必要があります。例えば、セラミック治療では、健康な天然歯を削る必要があります。また、ホワイトニングでは薬剤により知覚過敏の症状がみられることもあります。

審美歯科での治療には多くのメリットがある一方で、当然ながらデメリットやリスクもありますので、よく理解したうえで治療方法を選択することが重要です。

定期的にメンテナンスや再治療が必要

審美歯科の治療の効果は、永久に続くものではありません。例えば、セラミックの歯の寿命は10〜15年程度といわれており、寿命を迎えた場合には再治療が必要になります。

また、このような寿命の目安は、あくまでも適切なメンテナンスを続けた場合の年数です。ケアを怠れば寿命が短くなることもありますので、歯科医師の指示通りに日々のケアを行い、定期的にメンテナンスを受けることを心がけましょう。

まとめ

審美歯科で前歯をきれいにする方法には、ホワイトニングやセラミック治療などがあります。それぞれ治療の特徴やメリット・デメリット、費用などが異なりますので、ご自身の目的や理想に合ったものを選ぶことが大切です。

「自分に合った治療法が知りたい」という方は、歯科医院へご相談ください。

審美歯科治療を検討されている方は、大阪府八尾市にある歯医者「医療法人甦歯会 もりかわ歯科」にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療をはじめ、矯正治療や入れ歯・ブリッジ・インプラント治療、予防歯科などさまざまな診療を行っています。ホームページはこちら、ご予約・お問い合わせも受け付けております。