こんにちは。大阪府八尾市にある医療法人甦歯会 もりかわ歯科です。

入れ歯は、失った歯を補い食事や会話を快適にしてくれるものですが、使用を続けているうちに違和感や痛みなどの不具合が生じることもあります。合わなくなった入れ歯は歯科医院での調整や作り直しが必要ですが、合わない入れ歯をそのまま使い続ける方も少なくありません。しかし、自分のお口に合った入れ歯を使用しないと、さまざまな悪影響をもたらします。

今回は、入れ歯が合わなくなる原因や、合わない入れ歯を使い続けると現れる症状、入れ歯が合わない時の対処法について詳しく解説します。

入れ歯が合わないとどのような症状が現れる?

入れ歯が合わない場合に現れる代表的な症状は、以下のとおりです。

痛みや違和感が出る

入れ歯が合わないと、装着中に一部の歯茎に強い圧力がかかり、痛みを感じるようになります。また、入れ歯の縁や内側が粘膜に触れていると、違和感やヒリヒリとした感覚が続くこともあります。

口内炎や潰瘍ができやすい

合わない入れ歯によって同じ場所が繰り返し刺激されると、粘膜が傷つき、口内炎や潰瘍ができてしまうことがあります。これにより、食事や会話がつらくなるケースも多いです。

入れ歯が動きやすく外れやすい

入れ歯が合わないと、噛んだり話したりするときに入れ歯が安定せず、カパカパと動いてしまったり、ズレたり浮いてしまうことがあります。「入れ歯が外れるかもしれない」と、外出時などに精神的なストレスを感じる方もいます。

活舌が悪くなる

入れ歯が合わないと、発音がしにくく活舌が悪くなることがあります。特にサ行やタ行の発音がうまくできず、話すときに空気が漏れるような感覚が出ることがあります。入れ歯の形状や厚みが、舌の動きや口の中の空気の流れを妨げることで起こります。

咀嚼が困難になる

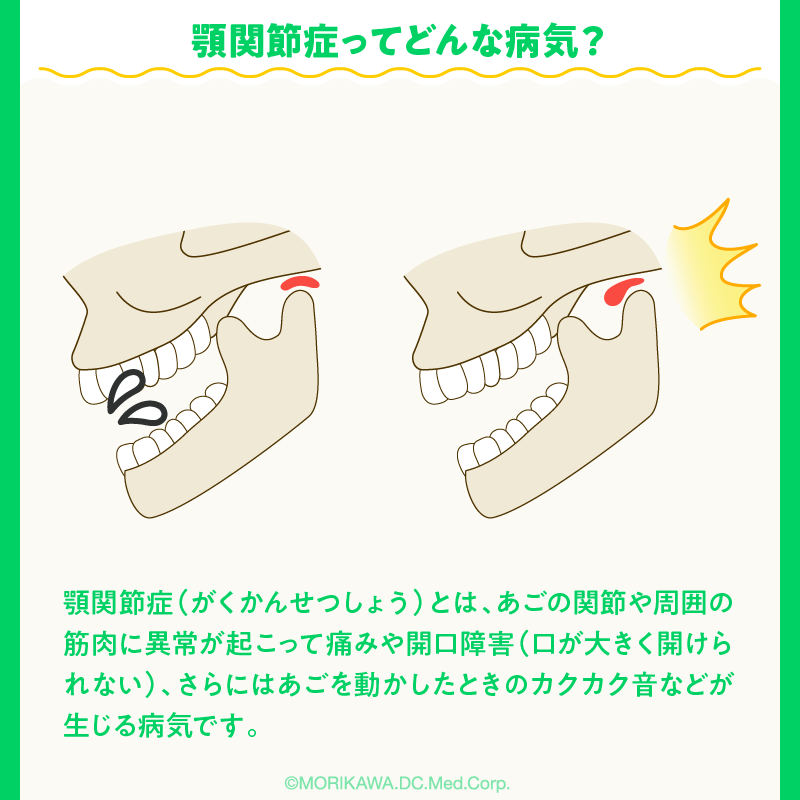

入れ歯が合わないと、食べ物をうまく噛みきれなかったり、食べものが口の中で偏ってしまったり、咀嚼が困難になることがあります。そのため、片方の歯だけで噛むクセがつきやすくなり、顎のバランスを崩す原因にもなります。

肩こりや頭痛が起きる

合わない入れ歯を無意識のうちに噛み締めたり、筋肉で押さえつけようとしてしまうことで、顎や顔の筋肉に過剰な負担がかかることがあります。その結果、顎がだるくなることや、肩こりや頭痛につながることもあります。

入れ歯が合わなくなる原因

入れ歯が合わなくなる主な原因は、以下のとおりです。

・顎の骨や歯茎の変化

・入れ歯の摩耗や劣化

・噛み合わせの変化

・装着方法やお手入れの不備

・体重や体調の変化

・製作時の問題

それぞれ詳しく解説します。

顎の骨や歯茎の変化

顎の骨は、時間が経つにつれて徐々に痩せていきます。とくに、歯を失った部分は顎の骨が痩せやすいため、以前はぴったり合っていた入れ歯がゆるくなったり、ぐらつくようになったりします。

自然な生理的変化で、多くの人に起こります。

入れ歯の摩耗や劣化

入れ歯を長年使用していると、人工歯の部分がすり減ったり、少しずつ変形したりします。このような入れ歯の劣化により、噛み合わせのバランスが崩れることや、装着時に入れ歯が安定しないことがあります。

噛み合わせの変化

残っている天然歯が動いたり抜けたりすることで、噛み合わせが変化することがあります。その結果、今まで問題なく使用していた入れ歯も位置や噛み合わせが合わなくなり、不安定になる場合があります。

装着方法やお手入れの不備

毎日の取り外しや洗浄の際に、無理な力がかかることで入れ歯が少しずつ変形することもあります。また、清掃が不十分で汚れが蓄積すると、密着力が落ちてズレやすくなることもあります。

体重や体調の変化

体重の大幅な増減や、体調の変化(特に加齢による筋肉の衰えなど)は、口の中の状態にも影響を与えます。頬や舌、唇の筋肉の使い方が変わることで、入れ歯の安定性が損なわれる可能性があります。

製作時の問題

稀に、入れ歯を最初に作った時点で精度が十分でない場合や、型取りのズレなどが原因で、作った直後からすでに合いにくいというケースもあります。歯科医師と相談しながら、ご自身にあうよう調整する必要があります。

合わない入れ歯を使い続けてはいけない理由

合わない入れ歯を使い続けてはいけない理由は、以下の4つです。

歯茎や顎の骨が痩せる

合わない入れ歯は、特定の場所にだけ強い力がかかるため、歯茎や顎の骨に大きな負担となります。そのため、歯茎や骨がどんどん痩せて入れ歯が合わなくなります。

一度痩せてしまった歯茎や骨は自然には戻らないため、入れ歯がますます合わなくなり、痛みの原因にもなります。

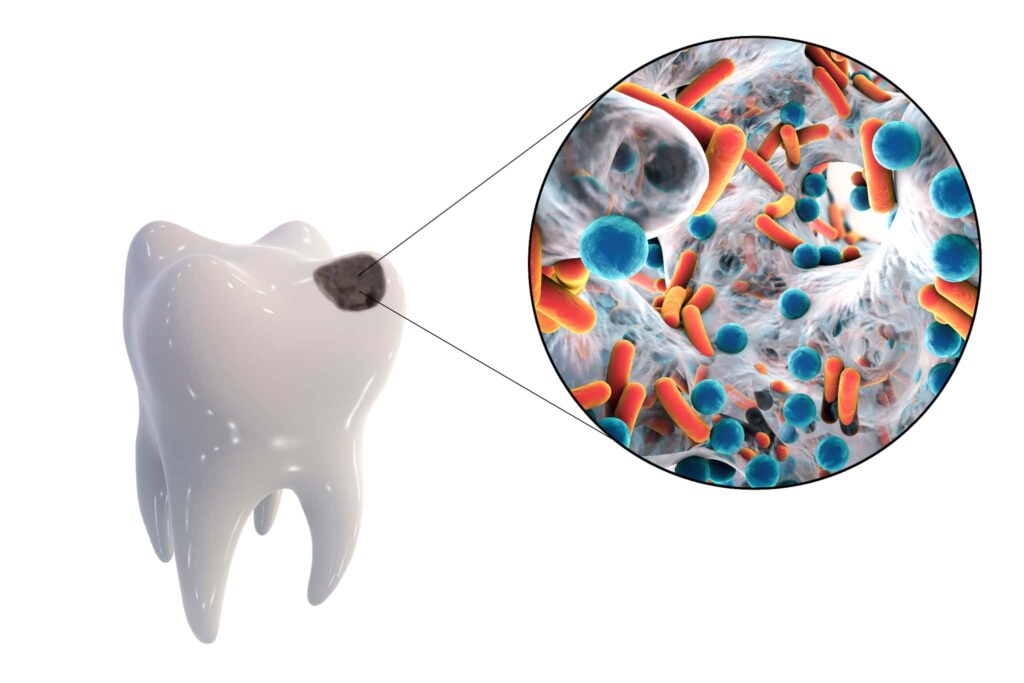

口内炎や感染症のリスクが高まる

合わない入れ歯でお口の中が擦れたり圧迫されたりすることで、口内炎や潰瘍ができやすくなります。特に、高齢の方や免疫力が低下している方では、細菌感染や口腔カンジダなどに発展することもあり、健康に大きな影響を与える可能性があります。

咀嚼能力の低下と消化不良が起きる可能性

合わない入れ歯ではしっかりと咀嚼ができず、食べづらいものを避けるようになります。これにより、偏った食生活や栄養不足が進む原因となります。

また、うまく噛めないので食べ物を適切なサイズにできずに飲み込み、胃や腸にも負担をかけます。その結果、消化不良や栄養吸収の低下につながり、体全体の健康状態にも影響が出る可能性があります。

発音障害や会話のストレスを感じやすい

入れ歯がぐらついたり浮いたりすることで、発音を悪くしたりうまく話せなくなり、人との会話が億劫になる可能性もあります。これが続くと、人と関わること自体にストレスを感じるケースもあるでしょう。

入れ歯が合わないときの対処方法

入れ歯が合わないときの対処方法は、以下4つです。

・歯科医院で調整してもらう

・歯科医院で裏打ちや作り直しをする

・入れ歯安定剤を一時的に使用する

・入れ歯の使用を一時中止する

それぞれ詳しく解説します。

歯科医院で調整してもらう

使用している入れ歯が合わないと感じ始めたら、まずは歯科医院で診てもらうのが一番の対処法です。少しの違和感であれば、削ったり磨いたりして微調整することで快適になるケースが多いです。

また、入れ歯は定期的なメンテナンスが必要です。年に2~3回は歯科医院でチェックを受けることで、合わなくなる前に対応が可能です。

歯科医院で裏打ちや作り直しをする

入れ歯を作ってから時間が経ち、歯茎や顎の骨が痩せてきた場合には、裏打ちという方法で、入れ歯の内側に新しい素材を追加しフィット感を高めることができます。入れ歯を作り直すより手軽で、費用も抑えられる方法です。

調整だけでは限界がある場合や、入れ歯自体が古くなっている場合には、新しく作り直すことが必要です。とくに5年以上使っている入れ歯は、劣化や顎の骨の変化で合わなくなっていることが多いため、作り直しを検討する場合も多いです。

入れ歯安定剤を一時的に使用する

すぐに歯科に行けない場合や、外出先などで応急処置が必要なときは、入れ歯安定剤を使うと入れ歯のズレを一時的に抑えることができます。あくまで一時的な対策なので、使い続けないことが大切です。

入れ歯安定剤を使用する場合も、なるべく早めに歯科医院を受診しましょう。

入れ歯の使用を一時中止する

強い痛みや口内炎があるときは、無理に入れ歯を使わず、歯茎を休ませることも大切です。トラブルが治まるまでは、やわらかい食べ物を選び、よく噛んで食べることを心がけましょう。

入れ歯と口内の清潔を保ちながら、できるだけ早く歯科医院に相談しましょう。必要に応じて、口腔用の軟膏などを使って様子を見る場合もあります。

まとめ

入れ歯は、少しのズレや口内の変化でも大きな不快感につながります。合わない入れ歯を使い続けると、さまざまな問題に発展することもあります。入れ歯が合わないときは、無理に我慢せず、原因に合わせた適切な対処をすることが大切です。

使用している入れ歯で痛みや不具合がある場合は、できるだけ早く歯科医院で相談し、調整や再製作を検討しましょう。小さな違和感のうちに対処すれば、簡単な調整で解決することも多いです。

また、定期的に歯科医院で検診を受けることで、不具合が出る前に対処でき、入れ歯を快適な状態で長く使用できるでしょう。入れ歯が合わないと感じている方は、早めに歯科医院に相談してみましょう。

入れ歯でお悩みの方は、大阪府八尾市にある歯医者「医療法人甦歯会 もりかわ歯科」にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療をはじめ、矯正治療や入れ歯・ブリッジ・インプラント治療、予防歯科などさまざまな診療を行っています。ホームページはこちら、ご予約・お問い合わせも受け付けております。