こんにちは!大阪府八尾市の歯医者、ママとこどものはいしゃさん認定医院のもりかわ歯科です。

「うちの子、歯並びが悪いって歯医者さんに言われたけど、いつ矯正を始めればいいのかな?」

「大人の矯正は高いイメージがあるし痛そうで不安だし、子どもだとどうなんだろう…」

「矯正法にはいろいろ種類があるみたいだけど、どれが子どもに合うのか分からない…」

これらは子どもの歯並びや噛み合わせに悩む親御さんが抱いている共通の不安や疑問です。

しかし「痛そう」「高そう」「いつから始めればいいか分からない」といった漠然としたイメージだけで矯正を諦めてしまうのは非常にもったいないかもしれません。

本記事では、「ママとこどものはいしゃさん」として小児歯科と小児矯正に力を入れるもりかわ歯科の視点から、子どもの歯並びを整えるための矯正の種類や特徴を分かりやすく解説します。子どもの歯並びへの不安を感じる親御さんが、どのタイミングで、どのような治療法を検討すべきか判断しやすくなるようサポートいたします。

この記事を読めば分かること

- 子どもの歯並びがいつから形成されるのか

- 小児矯正を始めるベストな時期や期間の目安

- 小児矯正の主な治療法(ワイヤー矯正・マウスピース矯正など)の特徴

- 子どもに合った矯正法を選ぶ際のポイント

子供の歯並びはいつから決まる?

子供の歯並びが形成される時期とは?

子供の歯並びがいつ頃から形成され、どの時期に矯正を始めるべきなのか、多くの親御さんが悩むポイントです。

歯並びを決める大きな要素の一つは成長中の顎の発育です。

乳歯から永久歯への生え変わりの時期には、顎の骨格や歯の配置に大きな影響を与えます。

以下に子供の歯並びが形成される各時期について詳しく説明します。

乳歯期(0〜6歳頃)

乳歯期は、20本の乳歯が生え揃う時期です。

この時期の歯並びは、将来の永久歯の位置を決定づける「土台」となります。

早期の乳歯の抜け

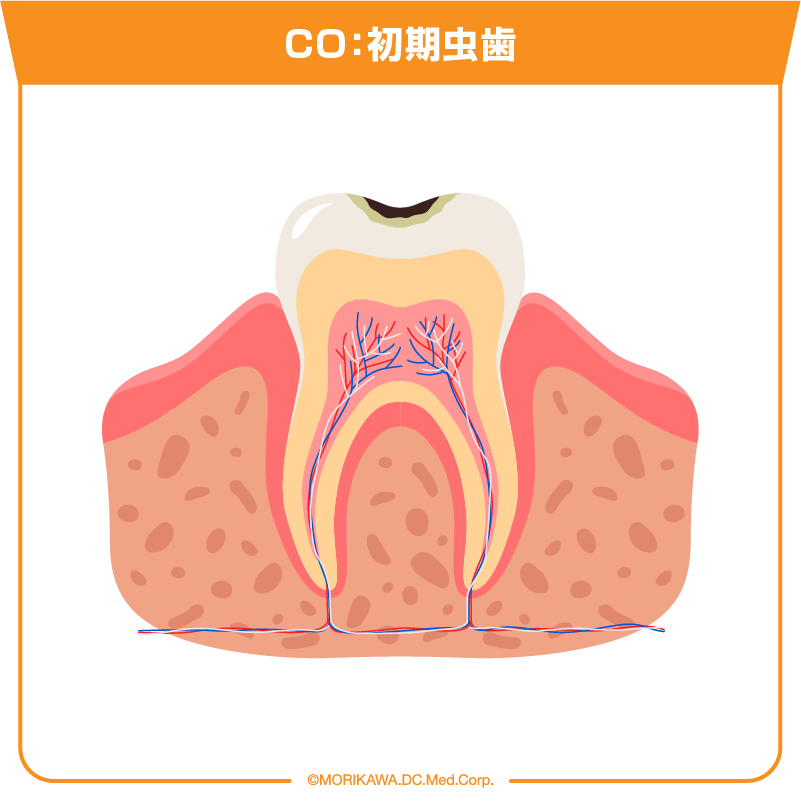

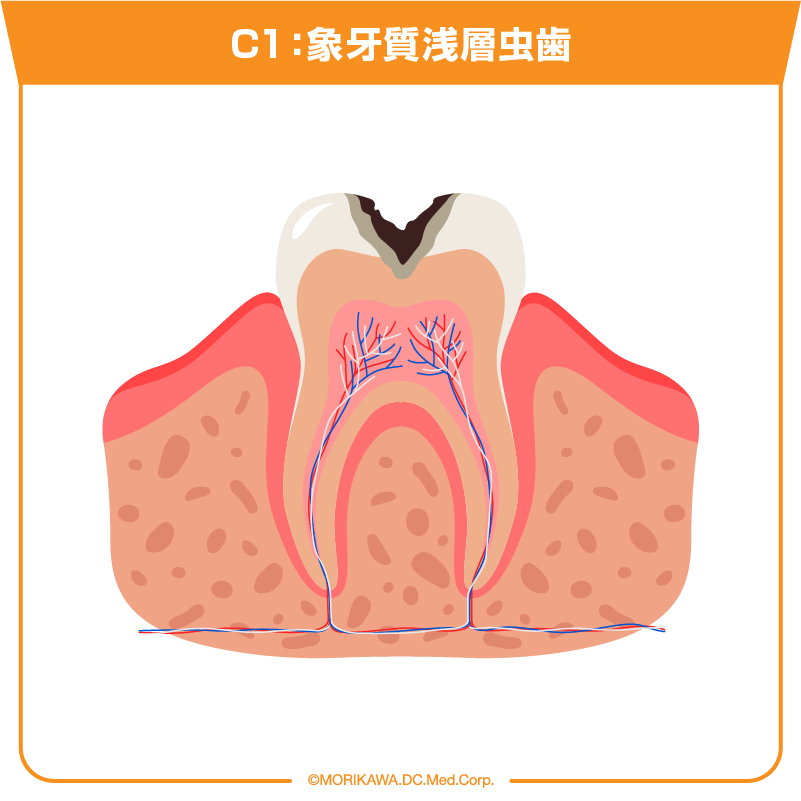

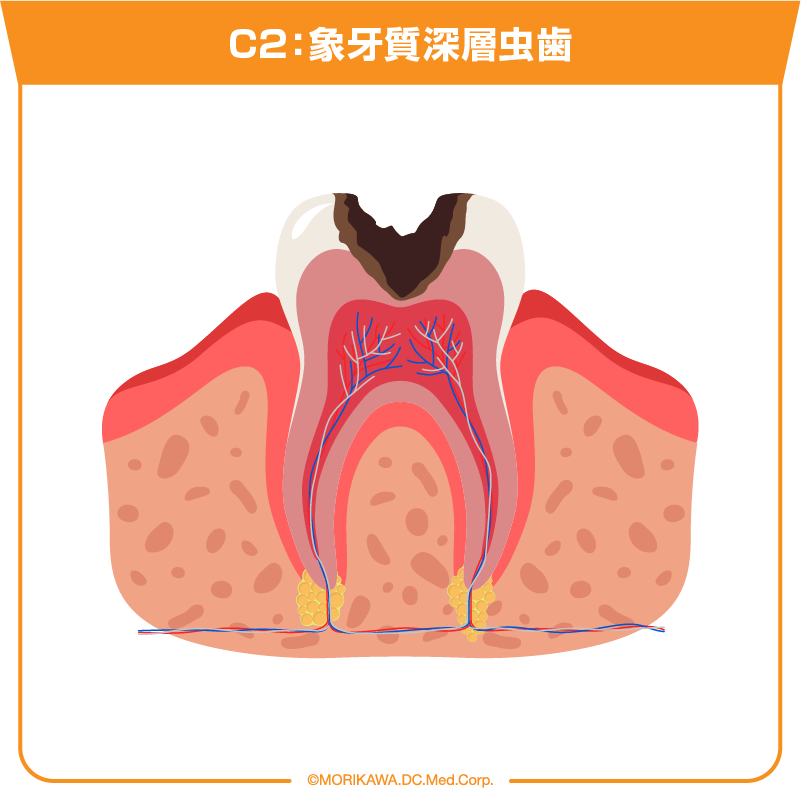

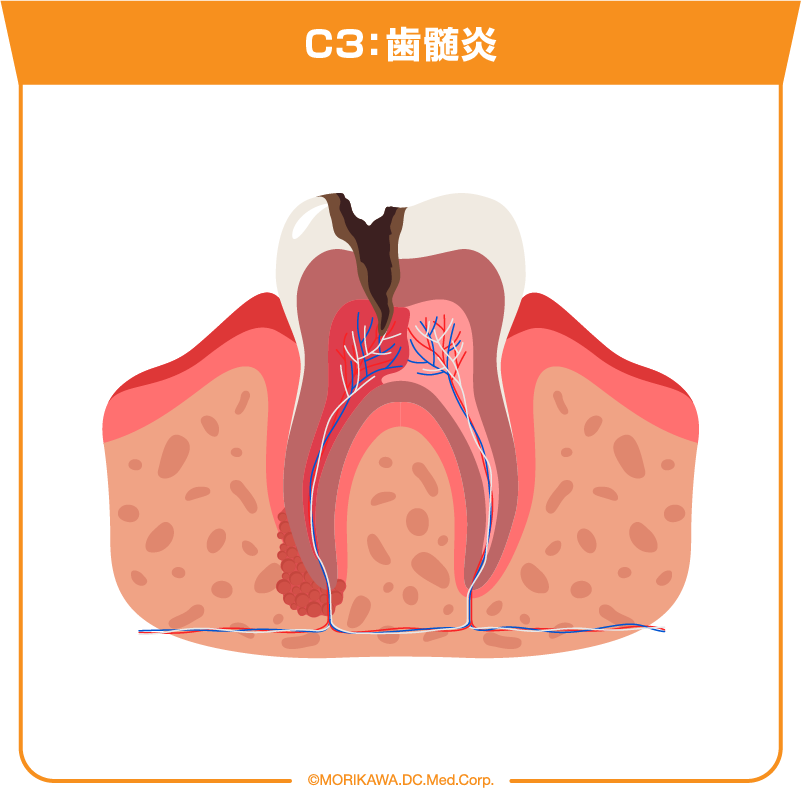

乳歯が早期に抜けてしまうと永久歯が適切なスペースに生えにくくなり、歯並びが乱れるリスクが高まります。

例えば乳歯が虫歯で欠損すると、そのスペースに永久歯が正しく生えず、歯列の歪みや噛み合わせの問題が生じることがあります。

乳歯の健全な維持

乳歯を健康に保つことは、永久歯の正しい位置に生えるためにも重要です。

定期的な歯科検診と適切な口腔ケアを行うことで乳歯の健康を維持し、将来の歯並びを良好に保つことができます。

混合歯列期(6〜12歳頃)

混合歯列期は乳歯と永久歯が混在する時期で、子供の成長とともに歯並びが大きく変化します。

この時期から本格的な矯正治療を検討することが可能になります。

顎の成長と矯正のタイミング

顎がまだ成長中であるため、矯正治療を行うことでより効率的に歯を動かすことができます。

成長期に合わせて矯正を開始することで治療期間を短縮し、費用を抑えることが可能です。

早期介入のメリット

軽度から中度の不正咬合であれば、混合歯列期に矯正を行うことで大きな改善が見込めます。

早期に対処することで、将来的に複雑な治療が必要になるリスクを減少させることができます。

歯並びの調整とスペースの確保

永久歯が正しい位置に生えるよう必要に応じてスペースを確保したり、歯の位置を調整したりすることが可能です。

これにより、将来的な歯列の安定性が高まります。

永久歯列期(12歳以降)

永久歯列期は、永久歯がほぼ全て生え揃い、顎の成長が徐々に落ち着いてくる時期です。

この時期にも矯正治療は可能ですが、以下の点に留意する必要があります:

骨の柔軟性の低下

顎の骨が成長を終えるにつれて、骨の柔軟性が低下します。

そのため、矯正治療にはより時間がかかる場合があり、場合によっては骨格矯正などの追加的な治療が必要になることもあります。

矯正方法の選択

大人と同様に、骨格の問題がある場合はワイヤー矯正や他の専門的な治療方法が必要となることがあります。

しかし現代の矯正技術は進歩しており、痛みや不快感を最小限に抑えた方法が選べるようになっています。

心理的な影響

成長期に矯正治療を行うことで自信を持って笑顔を見せることができるようになり、心理的な負担を軽減する効果も期待できます。

小児矯正は何年くらいかかる?

矯正治療の期間はどれくらい?

子供の矯正治療を考える際「治療はどのくらい続くのか」「ゴールはいつなのか」といった疑問は多くの親御さんが抱える大きなポイントです。

治療期間はお子様の歯列の状態や成長速度、選択する矯正方法によって大きく異なります。

あらかじめ大まかな目安を知っておくことで、親御さんも治療計画を立てやすくなります。

平均的な治療期間

小児矯正の治療期間は、軽度から中度の歯並びの乱れであれば1〜2年程度で整うケースもあります。

例えば、前歯の軽い傾きやスペースの不足を矯正する場合、この期間内で目標とする歯並びに近づけることが可能です。

一方で重度の不正咬合や顎の大きな歯列不正がある場合、治療期間は3年以上かかることもあります。

通院の頻度と治療の進行

一般的には月1回程度のペースで通院し、歯の動きや顎の発育を定期的にチェックします。

治療計画に基づいて矯正装置の調整やマウスピースの交換を行いながら、目標とする歯並びへと近づけていきます。

定期的な通院は治療の効果を最大限に引き出すために非常に重要です。

成長との兼ね合い

子供の骨は柔軟性が高く、成長期に矯正を始めることでよりスムーズに歯を動かすことが可能です。

しかし成長の具合によっては矯正計画を調整する必要が出てくることもあります。

例えば、急激な成長期に矯正を開始すると、治療計画の一部を見直さなければならない場合もあります。

専門の歯科医師が子供の成長状況を見極めながら、最適な治療期間と方法を提案します。

治療期間を左右する要因

治療期間には以下のような要因が影響します。

歯列の状態

歯の位置や角度、噛み合わせの状態によって治療の複雑さが変わります。

成長速度

子供の成長が早い場合、矯正治療も効率的に進むことが多いです。

選択する矯正方法

ワイヤー矯正とマウスピース矯正では治療の進行速度や調整の頻度が異なります。

親子の協力

矯正装置の適切な装着やケアに対する子供の協力も治療期間に影響を与えます。

子供に歯科矯正をしないとどうなる?

「いずれ自然に治るだろう」と子供の歯並びの問題を放置してしまうと、思わぬリスクやトラブルを招く可能性があります。

ここでは矯正治療を行わない場合に生じるリスクを中心に紹介し、早期の対応がなぜ重要なのかをお伝えします。

歯並びの悪化

子供の成長とともに歯や顎も発達しますが、不正咬合(歯並びの乱れ)がある状態を放置すると成長するにつれてその乱れがさらに顕著になることがあります。

特に乳歯から永久歯への生え変わりの時期に歯並びが悪いままだと、永久歯も正しい位置に生えずに歯列が乱れる原因となります。

その結果、大人になってから矯正治療を始めると骨格自体の問題も絡んで治療期間が長くなり、費用も高額になる傾向があります。

また、成人矯正では歯を動かすスピードが遅くなるため、治療に対するモチベーションを維持するのが難しくなることもあります。

顎関節や頭痛への影響

歯並びや噛み合わせが不正確な状態が続くと食事の際に正しく噛むことができず、顎関節や周辺の筋肉に過度な負担がかかります。

これが長期間続くと顎関節症を引き起こすリスクが高まります。

顎関節症は口を開けるときの痛みや音、顎の疲れ、頭痛、肩こりなどの症状を伴うことがあります。

特に成長期の子供は骨や筋肉が発達段階にあるため、早めに正しい噛み合わせを形成することが重要です。

心理的な負担

歯並びが悪いことは見た目のコンプレックスにつながりやすく、子供の自己肯定感や社会性に影響を及ぼすことがあります。

例えば、笑顔に自信が持てず、人前で口を開けて笑うことを避けてしまう子供もいます。

これが長期的な心理的負担となり、コミュニケーション能力や学校生活にも影響を及ぼす可能性があります。

早めに歯並びを整えることで自信を持って笑顔を見せられるようになり、精神的な健康をサポートすることができます。

口腔衛生への影響

歯並びが乱れていると歯ブラシが届きにくい箇所が増え、プラークや歯石が溜まりやすくなります。

その結果、虫歯や歯周病のリスクが高まります。

特に子供の頃に虫歯が多いと永久歯への影響や将来的な口腔健康にも悪影響を及ぼします。

適切な歯並びを維持することで、口腔衛生を保ちやすくなり、虫歯や歯周病の予防にもつながります。

発音や言語発達への影響

歯並びや噛み合わせが不正確だと、正しい発音がしにくくなることがあります。

特にサ行やタ行など舌の位置と歯の関係が重要な音では、歯並びの影響が顕著に現れることがあります。

これが言語発達に影響を及ぼし、コミュニケーションに支障をきたす可能性もあります。

早期に矯正治療を行うことで発音の改善や言語発達をサポートできます。

全身の健康への影響

噛み合わせが悪いと食べ物を十分に噛み砕けず、消化器官に負担をかけることがあります。

これにより消化不良や栄養吸収の低下を招き、全身の健康状態に影響を及ぼす可能性があります。

特に成長期の子供にとっては栄養摂取が重要であり、適切な噛み合わせは健康な成長発達に欠かせません。

Q&A:小児矯正の疑問を解消しよう

あらためて分かりやすい様にQ&A形式でまとめました。

ここでは代表的な10個の疑問に答えることで理解を深めていただければと思います。

1. 何歳から小児矯正を始めるべき?

目安としては6〜12歳頃の混合歯列期が多いですが、個々の状況によって最適時期は異なります。

早めに歯科医院で相談することをおすすめします。

2. 費用はどれくらいかかるの?

軽度のケースで数万円から、重度になると数十万円以上かかることがあります。

詳しくは歯科医院で確認しましょう。

3. 痛みはあるの?

個人差がありますが最新の装置を使うマウスピース矯正では、従来のワイヤー矯正に比べ痛みや不快感が軽減されています。

4. 学校生活に支障は出ない?

取り外し可能なマウスピース矯正であれば食事や歯磨き、スポーツ、楽器演奏などに柔軟に対応できます。

固定式のワイヤー矯正でも日常生活に慣れれば大きな支障はありません。

5. どんな種類の矯正があるの?

大きく分けてワイヤー矯正とマウスピース矯正があります。

子供の歯並びやライフスタイルに合わせて選択します。

6. リテーナーは必ず必要?

矯正後の歯並びを維持するためにリテーナーは重要です。

使用方法や装着期間は歯科医師の指示を守りましょう。

7. 子供が矯正を嫌がったら?

痛みの少ないマウスピース矯正や装置が目立ちにくい方法を選ぶことでモチベーションを保ちやすくなります。

また、親子で一緒に治療目標を立てることも効果的です。

8. 保険適用はあるの?

多くの小児矯正は保険適用外ですが、先天性の症状がある場合など一部ケースで適用される場合があります。

詳しくは歯科医師にご相談ください。

9. 大人になるまで待ってもいい?

大人になってからでも矯正は可能ですが、成長期に合わせた治療の方が期間や費用を抑えやすいことがあります。

10. O

リテーナーを装着せず放置すると歯が元の位置に戻るリスクがあります。

正しい保定とアフターケアが必須です。

小児矯正の治療法:歯列矯正の種類と特徴

小児矯正には主にワイヤー矯正、マウスピース矯正、そして部分矯正の三つの主要な治療法があります。

お子様の歯並びや年齢、ライフスタイルに応じて最適な治療法を選ぶことが重要です。

それぞれの矯正方法には独自の特徴と利点、そしてデメリットが存在します。

ここでは代表的な矯正治療法について詳しく解説し、親御さんが適切な選択を行うための参考にしていただければ幸いです。

ワイヤー矯正(ブラケット矯正)

ワイヤー矯正は最も広く普及している矯正治療法の一つです。

ブラケットと呼ばれる小さな装置を各歯に取り付け、そこにワイヤーを通すことで歯を徐々に動かしていきます。

この方法は、軽度から重度まで幅広い歯列の問題に対応できるため、非常に汎用性が高いのが特徴です。

メリット

高い治療効果

重度の不正咬合や複雑な歯列の問題にも対応可能です。

特に、前歯の大きなずれや噛み合わせの問題を根本から解決するのに効果的です。

安定した歯の移動

ワイヤーの力を利用して計画的かつ持続的に歯を動かすことができ、治療の進行が比較的安定しています。

デメリット

見た目が目立つ

金属製のブラケットとワイヤーは外見から目立ちやすく、特に小さなお子様にとっては装着が気になることがあります。

痛みや不快感

矯正装置が口内を刺激するため、治療開始直後やワイヤーの調整後には痛みや違和感を感じることがあります。

また、矯正装置が動くことで小さな傷ができることもあります。

歯磨きの難しさ

ブラケットやワイヤーの部分に食べ物が詰まりやすく、徹底的な口腔ケアが必要です。

これを怠ると虫歯や歯周病のリスクが高まります。

マウスピース矯正(アライナー矯正)

マウスピース矯正は、透明なプラスチック製のアライナーを使用して歯を少しずつ動かす矯正方法です。

数週間ごとに新しいアライナーに交換しながら、歯を理想的な位置に導いていきます。

この方法は、特に見た目を気にする親御さんやお子様に人気があります。

メリット

目立たない

透明なアライナーは装着していてもほとんど見えないため、見た目を気にする子供でも自然な笑顔を保つことができます。

取り外しが可能

食事や歯磨きの際に簡単に取り外せるため食事制限が少なく、口腔衛生を保ちやすいです。

また、スポーツや楽器演奏などの活動にも支障が出にくいです。

痛みが少ない

アライナーは滑らかな素材で作られており、ワイヤー矯正に比べて口内への刺激が少なく、痛みや不快感が軽減されます。

デメリット

適応範囲の制限

軽度から中度の不正咬合に適しており、重度の歯列不正や複雑な噛み合わせの問題には対応できない場合があります。

自律的な管理が必要

アライナーは自分で取り外しできるため親御さんの管理が不十分だと装着時間が短くなり、治療効果が得られにくくなる可能性があります。

部分矯正

部分矯正は歯列の一部分のみを整える矯正方法です。

例えば前歯のみの矯正や、特定の歯のスペースを調整する場合に適しています。

この方法は全体矯正ほど時間や費用がかからず、限定的な範囲での矯正が可能です。

メリット

治療期間が短い

全体矯正に比べて治療期間が短く費用も抑えられるため、軽度の歯列問題に対して迅速に対応できます。

費用の負担が軽い

矯正する歯の範囲が限られているため、治療費用が全体矯正よりも低く抑えられることが一般的です。

デメリット

限定的な効果

部分的な治療であるため、歯列全体や噛み合わせの問題が根本的に解決されない場合があります。

全体的な噛み合わせの改善には、部分矯正だけでは不十分なこともあります。

小児矯正は早めがベスト?

小児矯正を早めに始めることで成長の力を最大限に利用しながら歯並びや顎の形成を効果的にサポートすることができます。

これにより治療期間や費用の面で有利になることが多く、将来的な口腔健康を維持する上でも非常に重要です。

成長期の骨を活用

子供の骨は成長期に非常に柔軟でこの時期に矯正治療を始めることで、歯を動かす際に骨の変形を利用することができます。

柔軟な骨格は歯を理想的な位置に移動させやすく、短期間で効果的な治療が可能です。

また、成長期に合わせて矯正を行うことで顎の骨格自体を整えることができるため、長期的な噛み合わせの安定性が高まります。

大人の矯正と比べて、骨格矯正を伴う場合でも治療期間が短く済むケースが多いのが特徴です。

心理的負担の軽減

歯並びが乱れていると子供は自己肯定感が低下し、人前で笑うことをためらうようになることがあります。

早期に矯正治療を始めることで歯並びのコンプレックスを解消し、自信を持って笑顔を見せられるようになります。

これにより社交性やコミュニケーション能力の向上が期待でき、学校生活や友人関係においても積極的に参加できるようになります。

心理的な負担が軽減されることで、子供の全体的な精神的健康にも良い影響を与えます。

将来の治療費を抑える

成長期に矯正治療を開始しない場合、子供が成長し終わった後に矯正を行うことになると骨格の問題も絡んで治療期間が長くなり、費用も高額になることが一般的です。成長期に合わせた早期治療を行うことで長期的な費用対効果が高まり、将来的にかかる治療費を抑えることが可能になります。

さらに早めに矯正を行うことで、複雑な治療や追加の処置が必要になるリスクを減少させることができます。

全体的な健康維持への寄与

早期に矯正治療を行うことで正しい噛み合わせが形成され、口腔内の健康が維持されやすくなります。

歯並びが整うことで歯ブラシやフロスが行き届きやすくなり、虫歯や歯周病の予防につながります。

さらに正しい噛み合わせは消化器系の健康とも関連しており、全身の健康維持にも寄与します。

まとめ:子供の歯並びを整えて笑顔を守りましょう!

小児矯正の治療法やメリット、子供の歯並びがいつ決まるか、治療を先延ばしにした場合のリスク、そしてQ&Aを通じてよくある疑問を整理してきました。

この記事を読んで「子供の歯並びを今のうちに整えてあげたい」という気持ちが高まった親御さんもいるのではないでしょうか。

矯正を早めに始めることで治療期間や費用の面で有利になるだけでなく、痛みの少ない方法や目立ちにくいマウスピース矯正を選ぶことで子供も積極的に治療を続けやすくなります。

さらに早期治療により将来的な大掛かりな治療を回避する可能性が高まります。

これらのポイントは、お子様の健やかな成長と笑顔を守るために非常に重要です。

「ママとこどものはいしゃさん」として小児歯科や小児矯正に力を入れるもりかわ歯科では親御さんの不安や疑問を一つひとつ解消しながら、お子様に最適な治療プランをご提供しています。

専門的な知識と最新技術を活かし、痛みや不快感を最小限に抑えた治療を提供することで、お子様が安心して治療を受けられる環境を整えています。

また、ご家庭でのケア方法についてもわかりやすくアドバイスし、日常生活での口腔ケアをサポートします。

お子様の歯並びや噛み合わせに不安がある方はどんな些細なことでもお気軽に「ママとこどものはいしゃさん」もりかわ歯科にご相談ください。

親御さんとお子様のニーズに合わせた最適な矯正治療を提供し、健康な歯列と自信に満ちた笑顔を育むお手伝いをいたします。

一緒にお子様の健やかな成長をサポートしていきましょう!