こんにちは!大阪府八尾市の歯医者、ママとこどものはいしゃさん認定医院のもりかわ歯科です。

「うちの子、乳歯が虫歯になっちゃった…」

「まだ乳歯だから大丈夫って聞いたけど、本当?」

「永久歯に生え変わるから、治療しなくてもいいのかな?」

お子さんの歯の虫歯、気になりますよね。

乳歯は永久歯に比べて虫歯になりやすく、進行も早いので注意が必要です。

乳歯の虫歯を放置すると、永久歯にも悪影響を及ぼす可能性があるんです。

この記事では乳歯の虫歯が永久歯に与える影響、そして小児歯列を守るための予防法について詳しく解説します。

この記事を読めば分かること

- 乳歯の虫歯が永久歯に与える影響について知ることができます。

- 乳歯の虫歯を予防するために、家庭でできることを知ることができます。

- フッ素塗布やシーラントなど、歯科医院でできる予防処置について知ることができます。

- お子さんの歯の健康を守るための知識が身につきます。

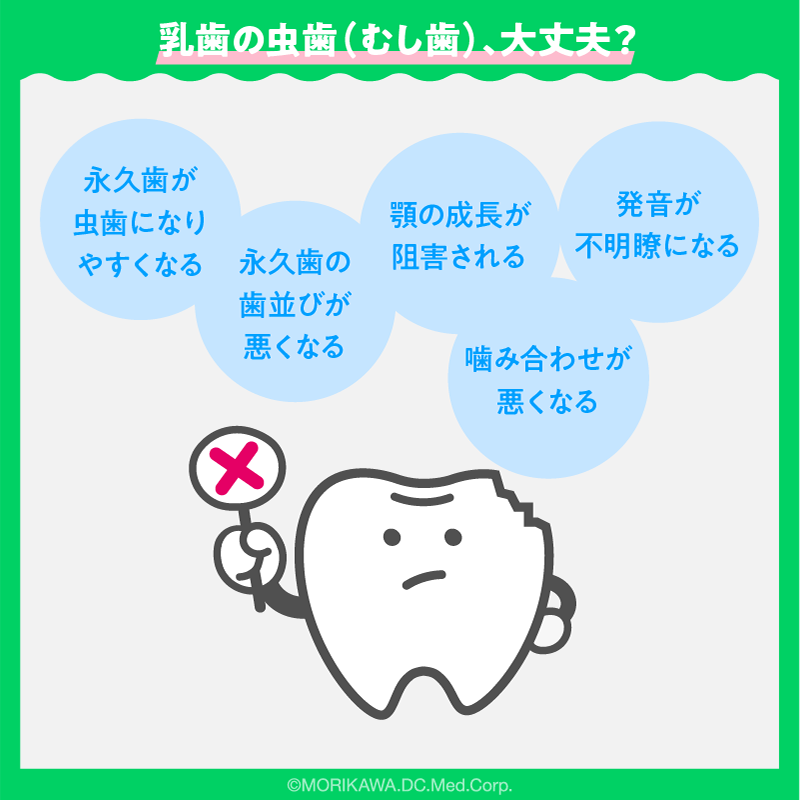

乳歯の虫歯、大丈夫?

「うちの子、乳歯が虫歯になっちゃった…」

「乳歯は永久歯に生え変わるから、治療しなくても大丈夫って聞いたことがあるような…」

そう思っていませんか?

確かに乳歯はいずれ永久歯に生え変わりますが、だからといって虫歯を放置するのは危険です。

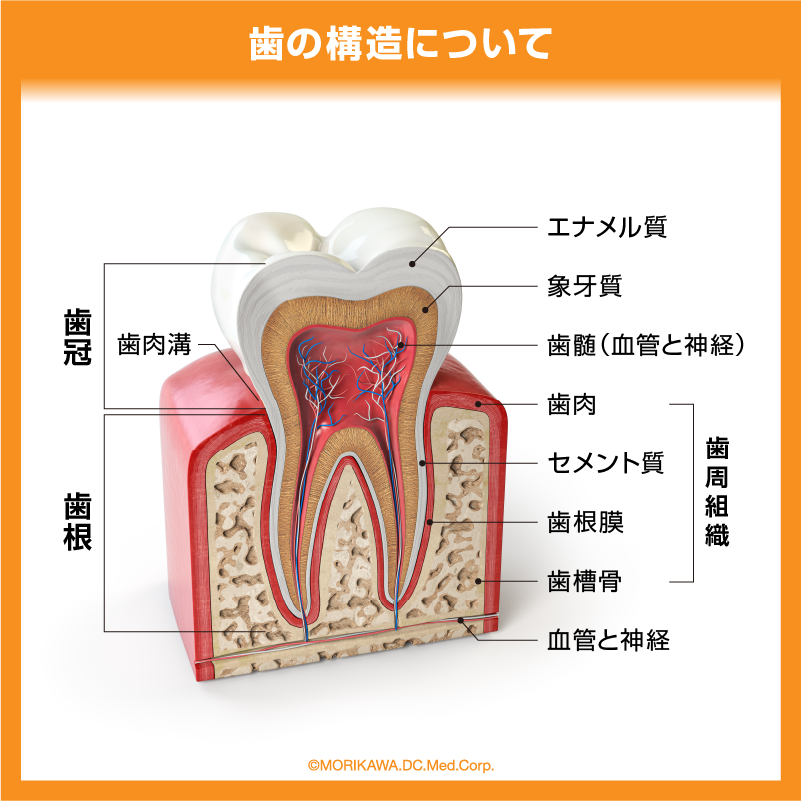

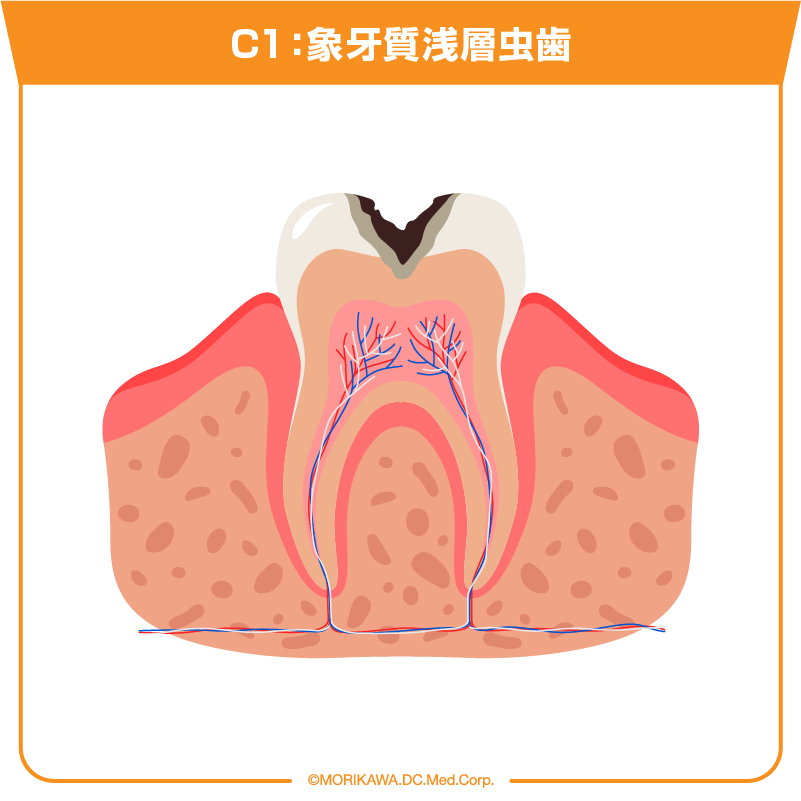

乳歯は、永久歯に比べてエナメル質が薄く、虫歯になりやすいという特徴があります。

エナメル質は歯の表面を覆っている硬い組織で虫歯菌から歯を守る役割を担っていますが、乳歯のエナメル質は永久歯の半分ほどの厚さしかないため、虫歯になりやすいのです。

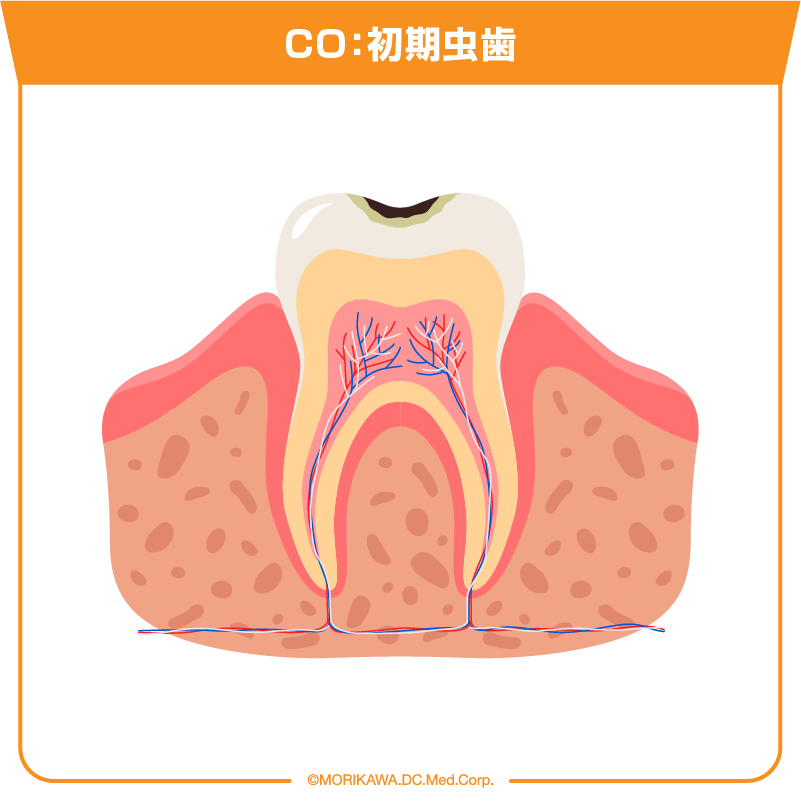

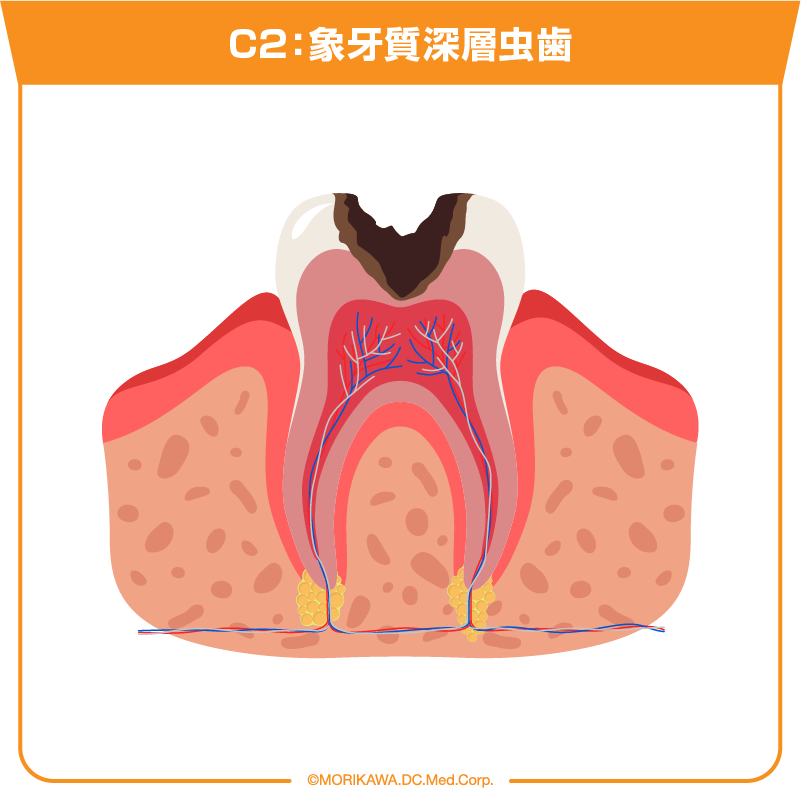

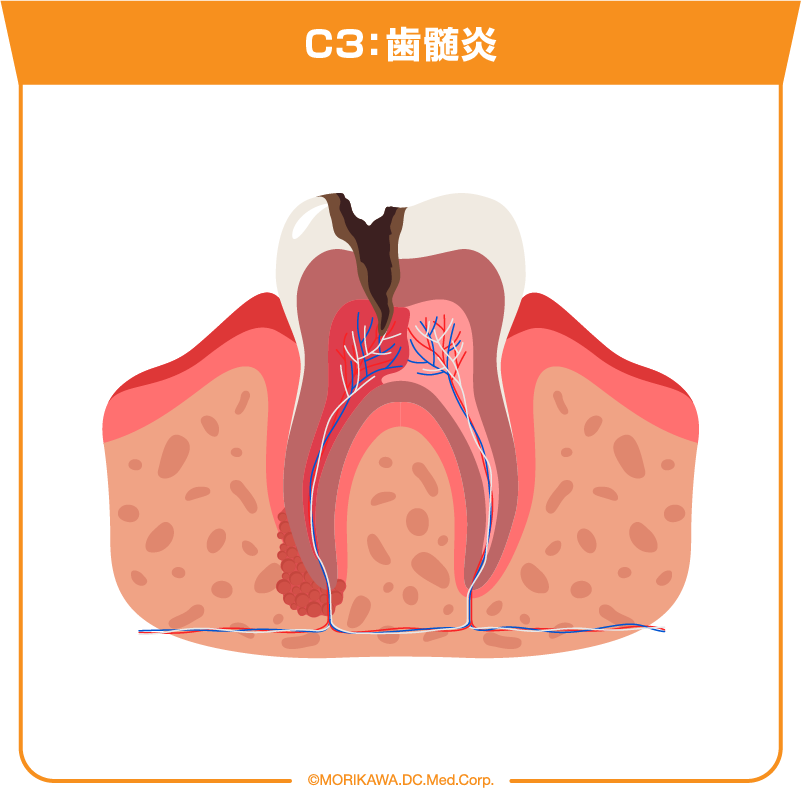

乳歯の虫歯は進行が早く、あっという間に神経まで達してしまうこともあります。

これは乳歯の象牙質(ぞうげしつ)が永久歯に比べて薄く、虫歯菌が内部に侵入しやすいからです。

象牙質はエナメル質の内側にある組織で、神経や血管が通っています。

そのまま乳歯の虫歯を放置すると、様々な悪影響を及ぼす可能性があります。

永久歯の歯並びが悪くなる

乳歯が早期に抜け落ちてしまうと永久歯が正しい位置に生えてこられず、歯並びが悪くなることがあります。

乳歯の虫歯が重症化すると永久歯の芽に悪影響を及ぼし、永久歯の形成不全や変色を引き起こす可能性もあります。

顎の成長が阻害される

乳歯は、食べ物を噛むことで顎の骨の成長を促す役割も担っています。

乳歯の虫歯で噛む機能が低下すると顎の成長が阻害され、顔の歪みや発音障害に繋がる可能性も。

永久歯が虫歯になりやすくなる

乳歯の虫歯を放置すると口の中に虫歯菌が増殖し、永久歯も虫歯になりやすくなります。

噛み合わせが悪くなる

乳歯の虫歯によって歯並びが悪くなると、噛み合わせが悪くなることがあります。

噛み合わせが悪いと食べ物をうまく噛み砕くことができず、消化不良を起こしたり顎関節症を引き起こしたりする可能性があります。

発音が不明瞭になる

歯並びが悪いと発音が不明瞭になることがあります。

特に前歯に虫歯があると「サ行」や「タ行」の発音がしにくくなることがあります。

このように乳歯の虫歯を放置するとお子さんの将来の歯や顎、そして全身の健康にまで悪影響を及ぼす可能性があります。

乳歯の虫歯は、決して軽く見てはいけないのです。

乳歯の虫歯を放置することの危険性

乳歯の虫歯を放置するとお子さんの将来の歯や顎の成長、そして全身の健康にまで悪影響を及ぼす可能性があります。

「乳歯は永久歯に生え変わるから、虫歯になっても大丈夫」

そう思っていませんか?

乳歯の虫歯を放置することは、お子さんの将来の健康を脅かす大きなリスクを抱えていることになるのです。

具体的にどのようなリスクがあるのか詳しく見ていきましょう。

永久歯への影響

乳歯の下には永久歯の芽が待機しています。

乳歯が虫歯になるとその虫歯菌が永久歯の芽に感染し、永久歯の形成不全や虫歯を引き起こす可能性があります。

形成不全を起こした永久歯は正常な形や色ではなく、デコボコしていたり、白や茶色の斑点があったりすることがあります。

また、エナメル質が弱くなっており、虫歯になりやすい状態になっています。

さらに乳歯が早期に抜け落ちてしまうと、永久歯の歯並びが悪くなる原因にもなります。

永久歯は乳歯をガイドにして生えてきます。

乳歯がなくなってしまうと永久歯が正しい位置に生えてこられなくなり、歯並びが乱れてしまうのです。

歯並びが悪いと見た目が悪くなるだけでなく、食べ物が詰まりやすくなったり歯磨きがしにくくなったりして、虫歯や歯周病のリスクが高まります。

また、噛み合わせが悪くなることで顎関節症や発音障害などを引き起こす可能性もあります。

顎の成長への影響

乳歯は食べ物を噛むことで顎の骨の成長を促す役割も担っています。

乳歯の虫歯で噛む機能が低下すると、顎の成長が阻害され、顔の歪みや発音障害に繋がる可能性があります。

顎の骨が十分に成長しないと永久歯が生えるスペースが不足し、歯並びが悪くなる原因にもなります。

また顎関節症や咀嚼障害(食べ物をうまく噛めない)、発音障害などのリスクも高まります。

全身への影響

虫歯菌が出す毒素は血液を通して全身に運ばれ、様々な病気を引き起こす可能性も指摘されています。

例えば、

心臓病

歯周病菌が心臓の血管に侵入して炎症を引き起こすことで、動脈硬化や心筋梗塞のリスクが高まる可能性があります。

脳梗塞

歯周病菌が脳の血管に侵入して血栓を作り、脳梗塞を引き起こす可能性があります。

肺炎

口の中の細菌が気管に入り込み、肺炎を引き起こす可能性があります。 特に高齢者や免疫力が低下している人は注意が必要です。

糖尿病

歯周病は糖尿病を悪化させる要因となります。 また、糖尿病の人は歯周病になりやすく、治りにくい傾向があります。

低体重児出産

妊婦さんが歯周病にかかっていると、早産や低体重児出産のリスクが高まる可能性があります。

乳歯の虫歯を放置することは、お子さんの将来の健康にも関わる問題なのです。

その他のリスク

噛み合わせが悪くなる

乳歯の虫歯によって歯並びが悪くなると噛み合わせが悪くなることがあります。

噛み合わせが悪いと食べ物をうまく噛み砕くことができず、消化不良を起こしたり、顎関節症を引き起こしたりする可能性があります。

発音が不明瞭になる

歯並びが悪いと発音が不明瞭になることがあります。

特に前歯に虫歯があると「サ行」や「タ行」の発音がしにくくなることがあります。

心理的な影響

歯並びが悪いことを気にして、自分に自信が持てなくなったり人前で笑うことをためらったりするようになる可能性があります。

治療の負担増加

乳歯の虫歯を放置すると治療が複雑化し、お子さんの負担が大きくなってしまう可能性があります。

乳歯の虫歯を放置すると、お子さんの歯に様々なリスクが生じてしまいます。

乳歯の虫歯は早期発見・早期治療が大切です。

乳歯の虫歯予防、おうちでできること

乳歯の虫歯を予防するためにご家庭でできることはたくさんあります。

毎日の習慣やちょっとした心がけで、お子様の歯の健康を守りましょう。

1. 正しい歯磨き

毎食後そして寝る前に、丁寧に歯磨きをする習慣をつけましょう。

お子さんの年齢に合わせた歯ブラシを選び、正しいブラッシング方法を教えることが大切です。

小さなお子さんには歯ブラシを嫌がらないように、楽しく歯磨きができるように工夫することが大切です。

歌を歌ったり絵本を読んだりしながら、歯磨きタイムを楽しい時間にしてあげましょう。

また歯磨き粉は、フッ素配合のものを選ぶようにしましょう。

フッ素には歯のエナメル質を強化し、虫歯を予防する効果があります。

歯磨き粉の量はお子さんの年齢に合わせて調整しましょう。

2. 食生活の改善

甘いものやジュースなどの摂りすぎは虫歯の原因となります。

糖分は虫歯菌のエサとなり、酸を発生させます。

この酸が歯のエナメル質を溶かし、虫歯を作ってしまうのです。

間食の回数や量を減らしてバランスの取れた食事を心がけましょう。

特に甘いお菓子やジュースは、ダラダラと長時間食べたり飲んだりしないようにしましょう。

また、キシリトール配合のガムやタブレットは、虫歯予防に効果的です。

キシリトールは虫歯菌の活動を抑制し、歯のエナメル質を強化する効果があります。

3. 悪習癖の改善

指しゃぶりや口呼吸、舌で歯を押す癖など、歯並びに悪影響を与える癖がある場合は早めに改善するよう促しましょう。

これらの癖は歯並びや噛み合わせを悪くするだけでなく、顎の成長や顔の形にも影響を与える可能性があります。

例えば指しゃぶりは、出っ歯や開咬(上下の前歯が噛み合わない状態)の原因となることがあります。

口呼吸は歯並びや顔の形に影響を与えるだけでなく、口の中が乾燥しやすくなり、虫歯や歯周病のリスクを高めます。

舌で歯を押す癖は歯並びを悪くするだけでなく、発音にも影響を与える可能性があります。

癖を直すためのトレーニングや、歯科医院で相談するのも良いでしょう。

指しゃぶり防止のマニキュアや口呼吸を改善するためのテープなどがあります。

歯科医院では、お子さんの癖に合わせた改善方法をアドバイスしてくれます。

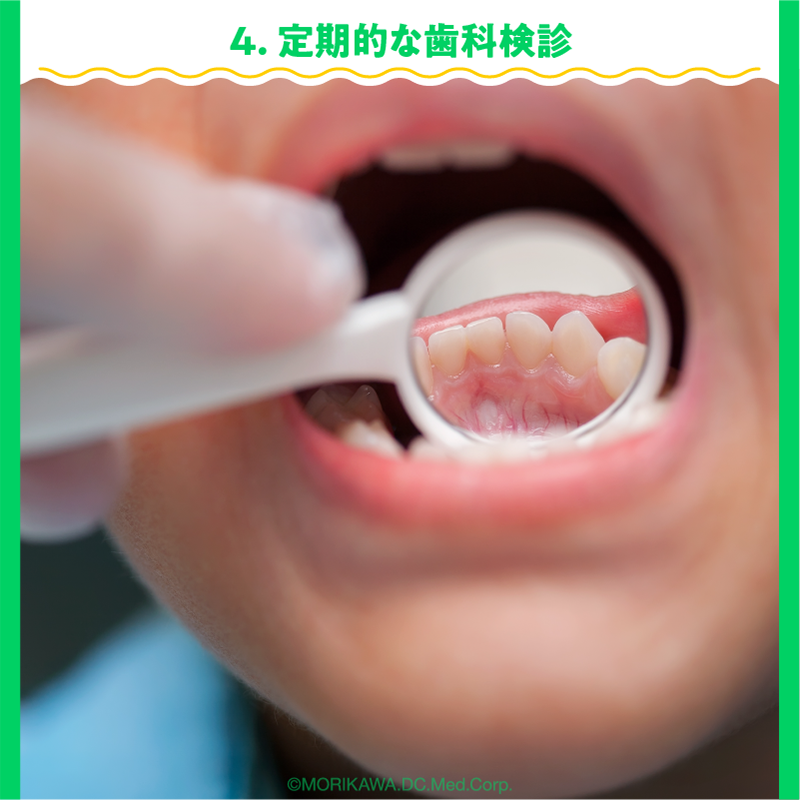

4. 定期的な歯科検診

定期的に歯科医院を受診し、歯並びや噛み合わせの状態をチェックしてもらいましょう。

虫歯や歯周病の早期発見・早期治療にもつながります。

歯科検診では歯のクリーニングやフッ素塗布など、虫歯予防のケアを受けることもできます。

歯科医師や歯科衛生士から歯磨き指導や食生活のアドバイスなどを受けることができます。

乳歯の虫歯予防、歯医者さんでできること

歯科医院では乳歯の虫歯予防のために、様々な処置を受けることができます。

「うちの子、歯磨きを嫌がって、ちゃんと磨けているか心配…」

「甘いものが大好きで、虫歯にならないか心配…」

そんな悩みをお持ちのママ・パパもいるのではないでしょうか?

ご家庭でのケアに加えて歯科医院で専門的なケアを受けることで、お子様の歯を虫歯から守ることができます。

ここでは歯科医院でできる乳歯の虫歯予防について、ご紹介します。

1. フッ素塗布

フッ素には歯のエナメル質を強化し、虫歯菌の活動を抑制する効果があります。

歯のエナメル質は歯の表面を覆っている硬い組織で、虫歯菌から歯を守る役割を担っています。

フッ素を塗布することでエナメル質が酸に溶けにくくなり、虫歯になりにくい強い歯を作ることができます。

また、フッ素には虫歯菌の活動を抑制し、歯垢(プラーク)の生成を抑える効果もあります。

歯科医院では高濃度のフッ素を歯面に塗布することで、より高い虫歯予防効果が期待できます。

乳歯や生えたての永久歯は特に虫歯になりやすいため、歯医者さんで定期的にフッ素塗布を行うことをおすすめします。

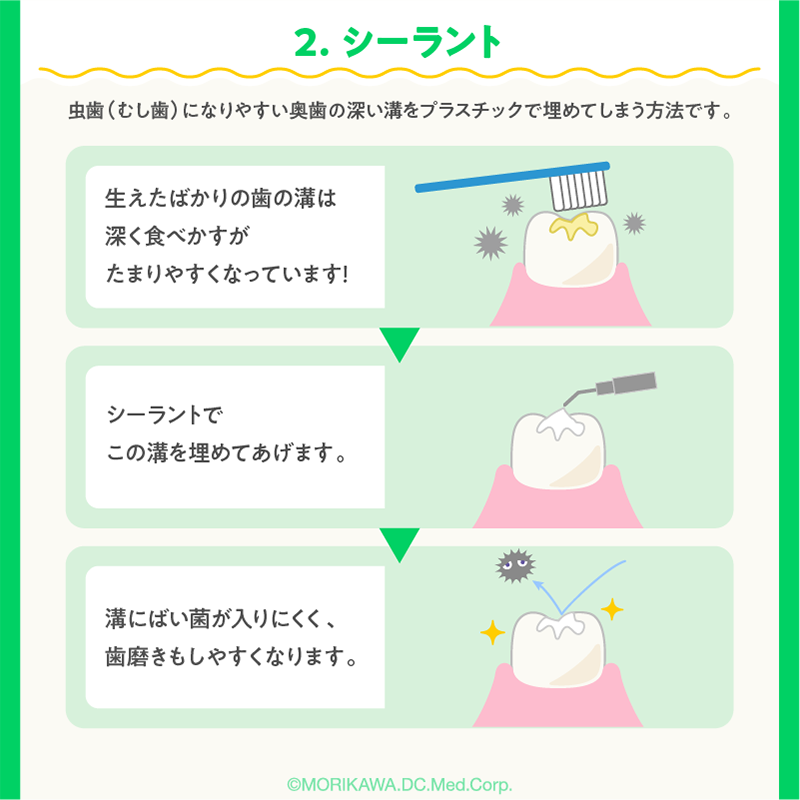

2. シーラント

シーラントは奥歯の噛み合わせ面にある溝を、レジンと呼ばれるプラスチックで埋める処置です。

奥歯の溝は歯ブラシが届きにくく、虫歯になりやすい場所です。

シーラントで溝を埋めることで食べカスが溜まるのを防ぎ、虫歯を予防することができます。

シーラントは奥歯の永久歯に特に有効です。

永久歯は乳歯よりも長く口の中に存在するため、シーラントの効果が長持ちします。

3. 定期検診とクリーニング

定期検診では虫歯のチェックだけでなく、歯石除去や歯のクリーニングなどを行うことで虫歯予防をすることができます。

歯石は歯垢(プラーク)が石灰化したものです。

歯石は歯ブラシでは落とせないため、歯科医院で専用の器具を使って除去する必要があります。

歯石は歯周病の原因となるだけでなく、虫歯菌の温床にもなります。

そのため、定期的に歯石を除去することで虫歯予防にも繋がります。

歯のクリーニングでは歯の表面の汚れや着色を落とすことで、虫歯や歯周病を予防することができます。

歯医者さんで定期的に行うことをおすすめします。

まとめ:乳歯のケアで、将来の健康な歯を育もう!

この記事では乳歯の虫歯予防について解説しました。

乳歯の虫歯を放置すると永久歯の歯並びや噛み合わせ、そして全身の健康にまで悪影響を及ぼす可能性があることをご理解いただけたでしょうか?

乳歯の虫歯予防はお子さんの将来の歯の健康を守る上で非常に重要です。

ご家庭でのケアはもちろん、歯科医院での定期的な検診や予防処置を受けることでお子さんの歯を虫歯から守りましょう。

ご家庭でできること

- 毎食後と寝る前に丁寧に歯磨きをする

- バランスの取れた食事を心がける

- 悪習癖を改善する

- 定期的な歯科検診を受ける

歯科医院でできること

- フッ素塗布

- シーラント

- 定期検診とクリーニング

もりかわ歯科医院では、お子さんの歯の健康を守るためのサポート体制を整えています。

小児歯科、そして小児歯列矯正にも力を入れていますので、お子さんの歯のことで気になることがあればお気軽にご相談ください。

お子様の健やかな成長をサポートするために、私たちと一緒にお子様のお口の健康を守っていきましょう!