ブリッジ治療とは

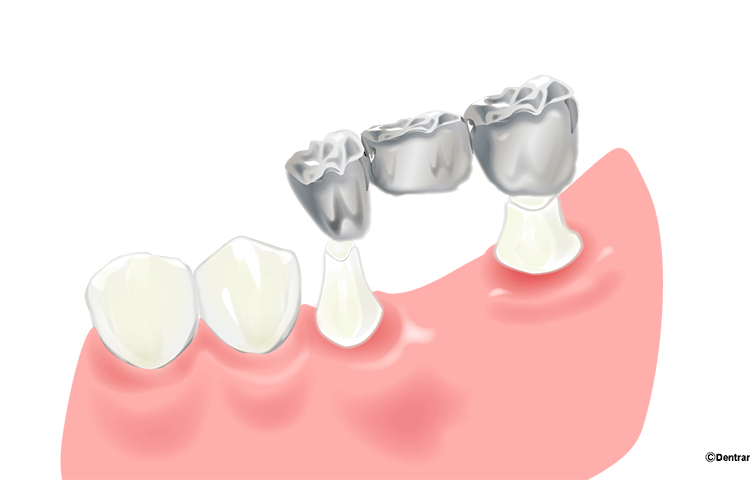

ブリッジとは、両隣の歯を削り、左右の歯で支える治療法です。

歯を失った時の治療法として、入れ歯、インプラント、ブリッジという方法があります。

3つにはそれぞれのメリット、デメリットがあります。

失ったからこれとすぐ決めるのではなく、それぞれのメリット、デメリットを理解した上で選ぶ必要があります。

ブリッジの特徴は、歯が失った両隣の歯を削って中央の歯を橋のように支える治療法です。

入れ歯のように取り外しがないので違和感なく自分の歯に近い嚙み合わせを手に入れることが出来ます。

インプラントのように歯茎を切ったり、骨を削ったりなど外科的治療もすることがありません。

「外科的治療が怖い」、「入れ歯に抵抗がある」などの方はブリッジがおすすめです。

ブリッジするためには土台が必要

ブリッジは1本ではできないので土台となる歯が必要になってきます。

支えとなる歯が弱っている、多くの歯を失っている場合、物理的に難しい場合もあります。

また、歯の本数や治療する部位によっては、保険が適応されない場合もあります。

ブリッジのメリット、デメリット

メリット

1、手術する必要がない

外科治療が怖い、糖尿病や高血圧の方にも安心して治療を受けて頂けます。

2、治療期間が短い

通院回数は時と場合にもよりますが、3回で終わることが出来ます。

1回目は、歯を削り、仮歯にします。2回目、型取り。3回目に、ブリッジが完成です。

インプラントの場合、回数は5回以上、期間も6か月以上はかかります。

3、今までと近い感覚で食事が出来ます。

両隣の歯を削り、接着剤にて固定するので周囲の歯と違和感なく噛むことが出来ます。

4、歯に固定されている

ブリッジは接着剤で固定するので入れ歯のように外れることがありません。

5、審美性を高くできる)

ブリッジ治療は保険適応外にはなりますが、セラミックのブリッジにすれば強度は高いまま、天然歯と同様に綺麗な歯を再現することが出来ます。

デメリット

1、歯を削る量が多い

ブリッジは前後の歯を削って土台を削ります。

もし、前後の歯が何も治療したことがない綺麗な歯だった場合、虫歯がないのに歯を削ることになるので歯の寿命に影響が出てきてしまいます。

また、銀歯などで治療する場合、削ったところから虫歯になってしまうリスクもあります。

ブリッジの治療を提案する前に、前後の歯の状態を診て提案させて頂きますのでご安心下さい。

2、土台に力がかかる

元々、3本で力を支えていたのに歯を1本失ってしまうので2本で支えることになります。歯の状態では力を支えきれない場合もあります。

歯の状態を診てからブリッジに適しているのかを判断していきます。

3、日々のケアが大変。

ブリッジになるとデンタルフロスが入らなくなります。ブリッジの下の部分には汚れは付きます。汚れたまま置いておくと虫歯になり歯が長持ち出来なくなります。

ブリッジにはブリッジ専用のデンタルフロスがあるので使い方の指導を受けた上で毎日のセルフケアと日々の磨き残しに関してはプロによるメンテナンスを受けて手入れしてもらえれば大丈夫なのでご安心下さい。

ブリッジの寿命

ブリッジの寿命は7年程度と言われています、ただ歯の状態、かみ合わせの強さなどお口の中の環境により寿命は変わっていきます。

被せ物の精度、かみ合わせの調整、メンテナンス、セルフケアも寿命に関係してきます。

被せ物の材料の違いにより虫歯になりやすい、なりにくいが出てきてしまい寿命の差がでてきます。

噛み合わせの調整が不十分だった場合土台の歯に力が過大にかかってしまうことにより土台の寿命の差がでてきます。

メンテナンス、セルフケアが不十分だった場合、土台が虫歯になりやすくなりブリッジの寿命の差が出てきてしまいます。

寿命は色々な要素で決まってきます。

ブリッジの寿命を長持ちさせるための5つのポイント

1、長期的に考えて力に耐えられる設計を考える

ブリッジは歯を失ったところをカバーするので土台となる歯に力が1.5倍かかってきます。

力学的に健全なブリッジを設計することが大切になってきます。土台の歯に負担が大きくなると長持ちはしません。

2、土台となる歯の評価

土台となる歯が今、どういう状態なのかを把握する必要があります。

評価した上で、ブリッジの設計に取り掛かります。

神経の状態、虫歯の有無、歯周病の状態、歯の軸の傾き等、場合によってはブリッジする前に前処置をする必要があります。

3、不具合箇所の評価

型取りする前に仮歯を入れて生活をしてもらいます。

その上で、審美性、かみ合わせの力の問題、土台の神経の状態など確認をしながら治療を進めていきます。

4、ブリッジの接着

ブリッジの接着は耐久性に影響が出ます。

接着処理をしっかりして長持ちをさせます。

5、治療後のセルフケア、継続したメンテナンス

ブリッジは治療後の管理、ケアがすごく大切になってきます。

日々のケアではブリッジ専用のデンタルフロスを使い、定期的にメンテナンスによりブリッジを管理していくことが長持ちにつながります。

保険適用、保険適用外のブリッジについて

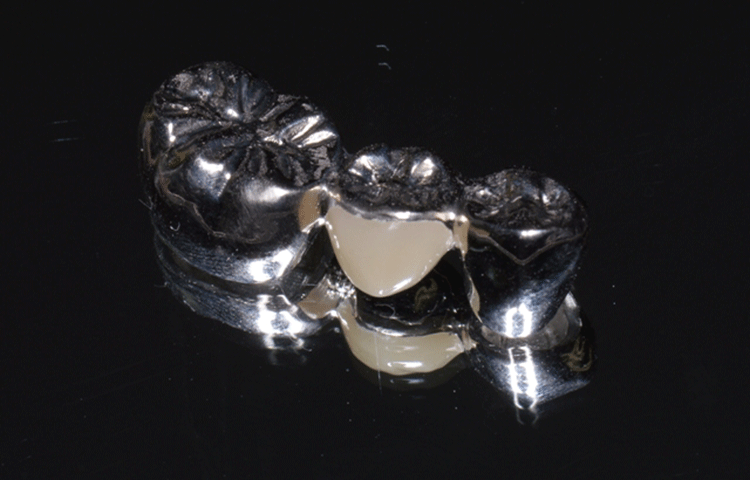

保険適用のブリッジ

前歯のブリッジの材料は金属(金、銀、パラジウム合金など)とレジン(歯科用プラスチック)です。

奥歯のブリッジの材料は金属(金、銀、パラジウム合金など)のみになります。

メリット

- 費用が抑えられる。

デメリット

- (前歯のレジン)経年的に色が変色しやすい

- 金属に汚れが付きやすく虫歯になりやすい

- 天然歯と比べると色味の違いがあります

- 保険適用外のブリッジ

- 国の定める治療の範囲でしか治療できない

オールセラミック、メタルボンドなど様々な種類のブリッジがあります。

部位、かみ合わせの強さなどいろいろな条件で選ぶものが変わってきます。

保険適用外のブリッジ

メリット

- 変色が少ない

- 虫歯になりにくい

- 天然歯と同等の色味を再現できます

- 汚れが付きにくく虫歯になりにくい

- 国の定める治療以上を行うことができる

デメリット

- 保険が効かないためコストが高い

| ジルコニア | 1歯 88,000円(税込) |

|---|---|

| メダルボンド | 1歯 110,000円(税込) |

※ 1歯欠損の場合、支台の歯2本と欠損部位1本で3歯分という計算になります。

ブリッジの治療の流れ

1、土台作り

ブリッジを入れるために両隣の歯の形を整えていきます。

※虫歯がある場合は、先に治療を優先します。また神経まで虫歯が及んでいる場合神経の治療後ブリッジの治療に移ります。

2、型取り、仮歯の装着

土台の形が整いましたら、正確な被せ物を作製するために型取りをします。

前歯の場合、色を合わせていきます。

3、ブリッジの装着

ブリッジ完成しましたら接着剤を用いて装着していきます。

形、色、かみ合わせをしっかり確認した上で慎重に装着していきます。

ブリッジ治療後の注意点

- 歯がない部分にブリッジを入れるので、最初の2週間ぐらいは締め付け感、かみ合わせの違和感がある場合があります。3~4週間続くようでしたら調整いたしますので、ご相談下さい。

- 神経がある場合、装着後しみやすくなります。

原因として

・歯を削ったことにより神経が敏感になっている。

・金属は熱を伝えやすい

・セメントの刺激

など

※虫歯が残っているわけではないのでご安心ください。

3~4週間経っても症状が続く場合、ご相談下さい。 - 虫歯が大きかった場合、装着後痛みが伴う場合があります。

痛みがひどくなる場合は遠慮なくご連絡下さい。 - ブリッジは一生使えるものではありません。メンテナンスとセルフケアが長持ちの秘訣です。

毎日の歯磨きと定期健診を忘れないことが大切です。