こんにちは!大阪府八尾市の歯医者、ママとこどものはいしゃさん認定医院のもりかわ歯科です。

「うちの子どもが『あごが痛い』と言い始めたんだけど、どこに相談すればいいのかな…」

「小児矯正ってすごくお金がかかりそう。本当に必要なのかしら…」

「顎関節症って大人のイメージがあるけど、子どもにも起こるものなの?」

こうした声を耳にすると、親御さんとしては不安になりますよね。

子どものあごの痛みやカクカクする音、口の開けづらさなどは顎関節症の初期症状として見逃せないサインかもしれません。

大人と違い、成長期のお子さんはあごや歯並びがまだ発達段階にあるため、適切に対処するかどうかで今後の状態が大きく変わる可能性があります。

しかし「顎関節症ってそもそも何?」「小児矯正ってどんな治療方法があるの?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。

今回のブログでは、子どもの顎関節症と歯並びとの関係や放置すると起こりうるリスク、そして治療法のひとつとして注目されるマウスピース矯正について分かりやすく解説します。

Contents

- 1 子供の顎関節症と歯並びはどう関係するの?

- 2 どうして子供が顎関節症になるの?

- 3 放置するとどんなリスクがあるの?

- 4 よくある疑問は?Q&Aで子どもの症状を総チェック

- 4.0.1 Q. 子どもが「口を開けるとあごが痛い」と言うとき、まずどこを受診すればいい?

- 4.0.2 Q. カクカク鳴るだけなら放置しても平気?

- 4.0.3 Q. 子どもが頬杖をつくクセをもっています。やめさせるべき?

- 4.0.4 Q. マウスピース矯正は何歳から始められる?

- 4.0.5 Q. 顎関節症の治療は保険適用になりますか?

- 4.0.6 Q. 矯正治療と顎関節症の治療、どちらを先にやるの?

- 4.0.7 Q. 子どもの矯正費用はどのくらいかかる?

- 4.0.8 Q. 歯並びが悪いと顎関節症以外にどんなリスクがある?

- 4.0.9 Q. マウスピース矯正以外の治療方法は?

- 4.0.10 Q. 痛みや不安が強い子でも矯正治療は続けられる?

- 5 マウスピース矯正はどんな治療方法なの?

- 6 早めの矯正はなぜ大事?

- 7 まとめ:まずは歯科医院に相談しましょう

この記事を読めば分かること

- 子どもの顎関節症の症状や原因を理解して、早めの対処が可能になる

- 歯並びと顎の問題の深い関係を知り、お子さんに合った治療を検討しやすくなる

- マウスピース矯正の仕組みとメリットがわかり、治療への不安を軽減できる

- 放置によるリスクや早期治療の重要性を知ることで、適切なタイミングに相談できる

「ママとこどものはいしゃさん」として、小児歯科と矯正を得意としている“もりかわ歯科”の目線からできるだけ優しく解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

子供の顎関節症と歯並びはどう関係するの?

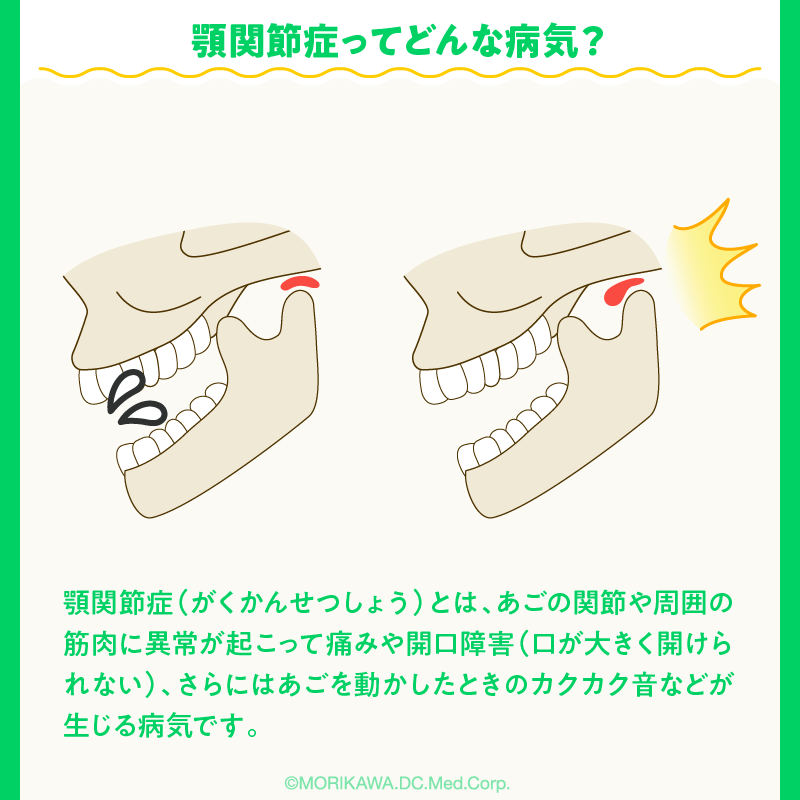

顎関節症ってどんな病気?

顎関節症(がくかんせつしょう)とは、あごの関節や周囲の筋肉に異常が起こって痛みや開口障害(口が大きく開けられない)、さらにはあごを動かしたときのカクカク音などが生じる病気です。

大人にもよく見られる症状ですが、子どもでも起こりうる問題として最近注目されています。

あごは食事や会話など、日常生活で頻繁に使う部位なので、痛みや動かしづらさがあるとお子さん本人が大きなストレスを感じるかもしれません。

症状1:痛みや開口障害

顎関節症の代表的な症状が、あご周辺の痛みと開口障害です。

痛みは軽度だと「あごがだるい」「少し動かしにくい」といった程度ですが、放置すると徐々に強い痛みへ進行するケースもあります。

口が開けにくくなると、食事や会話など日常の動作に支障が出るため、早めの対処が重要です。

症状2:カクカク音

あごを動かしたときに「カクカク」「パキッ」といった音が聞こえるのも顎関節症の特徴の一つです。

音だけでは大きな痛みを伴わないケースもありますが、関節や軟骨に負担がかかっているサインかもしれません。

見過ごしていると炎症が進む可能性もあるため、違和感があれば注意しましょう。

歯並びとの深い関係

顎関節症と歯並びの状態は、切っても切れない関係にあります。

噛み合わせが悪いとあごに偏った力がかかりやすくなるので、関節や筋肉にも不調が生じるリスクが高まるのです。

特に成長期のお子さんは歯の生え替わりやあごの骨の発達が不安定なため、ちょっとした噛み合わせの乱れが顎関節症を引き起こしやすくなります。

もし歯並びに気になる点があれば、できるだけ早めに専門家へ相談するのがおすすめです。

どうして子供が顎関節症になるの?

噛み合わせの乱れ

大人の顎関節症で最も多い原因が、噛み合わせの乱れです。

これは子どもの場合でも同様で、歯並びが整わないまま成長してしまうと噛む力のバランスが崩れやすくなり、顎関節に過剰な負担を与えることになります。

生活習慣やクセ

意外と見過ごされがちなのが、お子さんの日常的なクセや生活習慣です。

たとえば、

- 口呼吸をしている

- 頬杖(ほおづえ)をつくクセがある

- 片側だけで食べる

といった習慣があると、あごへの負荷が偏ってしまいます。

こうしたクセは本人にも自覚がない場合が多いので、親御さんがこまめに観察して必要に応じて正しい姿勢や噛み方を教えてあげるとよいでしょう。

成長期特有の影響

成長途中のあごは、変化しやすい一方で不安定でもあります。

乳歯から永久歯への生え替わりがスムーズに進まず歯並びが乱れた場合、顎関節症を誘発してしまうことも少なくありません。

また、運動中にあごへ強い衝撃が加わってダメージが蓄積すると顎関節に炎症が起こりやすくなります。

成長期のあごには多方面の影響が及ぶので、日常生活やスポーツ活動でのケガやクセを見逃さない意識が大切です。

放置するとどんなリスクがあるの?

症状の慢性化

顎の痛みや違和感が一時的な場合は「成長期だから様子を見よう」と放置されることもありますが、これが長引くと治療期間が延び、日常生活に支障をきたすほど症状が悪化してしまう恐れがあります。

食事や会話のたびに痛みがあれば、お子さんの心身の負担も大きくなるでしょう。

咬み合わせのさらなる悪化

歯並びの乱れを原因として顎関節症が起こると、悪化するにつれてさらに噛み合わせが狂うという負のスパイラルに陥りかねません。

お子さんの成長に合わせて適切な治療を行わないとあごの発育自体に影響を及ぼし、より複雑な問題へと発展する可能性があります。

顔のバランスへの影響

子どもの骨格は柔軟性が高いため、顎関節症による不正な噛み合わせが長引くと顔の左右差や輪郭の歪みにつながる場合もあります。

これは思春期以降の心理面にも大きく影響を与える可能性があるため、早期発見・早期治療が重要になります。

よくある疑問は?Q&Aで子どもの症状を総チェック

子どもの顎関節症や噛み合わせの問題は、なかなか馴染みが薄いテーマかもしれません。

ここでは、みなさまから寄せられる疑問をQ&A形式でまとめました。

すでに他のセクションで触れた内容も、あらためて分かりやすい形で整理していますので、ぜひ参考にしてみてください。

Q. 子どもが「口を開けるとあごが痛い」と言うとき、まずどこを受診すればいい?

- 歯科医院(小児歯科・矯正歯科)への受診がおすすめです。

歯並びと顎関節の状態を総合的に確認できるため、必要に応じて口腔外科や大学病院に紹介してもらうこともあります。

Q. カクカク鳴るだけなら放置しても平気?

- 音だけでは症状の深刻度は分かりません。

痛みがある、開けづらいなどの症状が見られたら、早めに歯科医院へ相談するのが安心です。

Q. 子どもが頬杖をつくクセをもっています。やめさせるべき?

- 頬杖は片側のあごに負担をかけるため、歪みや成長不良の一因になります。

完全にやめるのは難しくても、少しずつ注意してあげると効果的です。

Q. マウスピース矯正は何歳から始められる?

- 混合歯列期(乳歯と永久歯が混じっている時期)から検討できる場合があります。

成長期を活用しながら治療することで、抜歯を回避できるケースもあるでしょう。

Q. 顎関節症の治療は保険適用になりますか?

- 顎関節症そのものの診察や簡易的な処置は保険適用となる場合も多いですが、矯正治療は基本的に自由診療です。

特定の疾患(顎変形症など)がある場合は保険適用になることもあるため、歯科医師に確認を。

Q. 矯正治療と顎関節症の治療、どちらを先にやるの?

- 症状によって異なります。

まず顎の炎症や痛みをコントロールしてから矯正に進むケースもあれば、矯正によって噛み合わせを改善し、顎関節への負担を減らす方法を選ぶ場合もあります。

Q. 子どもの矯正費用はどのくらいかかる?

- 数十万円〜100万円以上になるケースもありますが、分割払い・デンタルローンに対応している医院も少なくありません。

まずはカウンセリングで費用や支払い方法を確認しましょう。

Q. 歯並びが悪いと顎関節症以外にどんなリスクがある?

- 虫歯・歯周病リスクの増加や咀嚼能力の低下、発音への影響などが挙げられます。

精神面でのコンプレックスにつながる子もいるので、総合的な判断が必要です。

Q. マウスピース矯正以外の治療方法は?

- ワイヤー矯正、プレート矯正などさまざまです。

お子さんの成長段階や歯並びの状態、ライフスタイルを踏まえて、歯科医師と相談しながら選んでください。

Q. 痛みや不安が強い子でも矯正治療は続けられる?

- 痛みを軽減する工夫や不安を取り除くためのコミュニケーションを重視している医院もあります。

子どもが怖がりやすい場合こそ、最初にしっかりとカウンセリングしてもらいましょう。

マウスピース矯正はどんな治療方法なの?

マウスピース矯正の特徴

マウスピース矯正とは、透明なプラスチック製のマウスピースを定期的に交換しながら歯を少しずつ動かしていく方法です。

ワイヤー矯正と比べると見た目が目立ちにくく、食事や歯磨きの際に外せるためお口を清潔に保ちやすいというメリットがあります。

お子さんの場合、学校生活での見た目や装置による痛みを気にすることが多いため、負担を抑えられる治療法として注目されています。

顎関節症への効果

マウスピース矯正は正しい噛み合わせを育むことで顎関節への負担を軽くし、顎関節症の症状改善につながると考えられています。

ワイヤー矯正のようにブラケットや金属ワイヤーを直接装着しない分、顎まわりの筋肉や関節に過度な緊張を与えにくいと言われることもあります。

また、マウスピースの素材には適度な弾力があるため、あごを保護するスプリント(マウスガード)としての役割を一部担うケースもあるのです。

ただし、顎関節症の原因が噛み合わせの乱れだけに限定されるわけではありません。

生活習慣やクセ、ストレスなどさまざまな要因が絡んでいる場合は、マウスピース矯正を行うだけでは十分な効果を得られないこともあるでしょう。

たとえば、強い歯ぎしりや食いしばりのクセがあるお子さんは、装着時間や装置の形状を工夫したり、日常の習慣を改善するサポートが必要です。

さらに、顎関節に重度の炎症や変形が見られるような場合は、まず別の治療(物理療法や外科的なアプローチなど)で症状を落ち着かせてから矯正を進めることが望ましいケースもあります。

大切なのは、歯科医師が顎関節症の原因をしっかり見極め、適切な治療を組み合わせることです。

もし顎関節症の疑いがあれば、専門的な検査やカウンセリングを受けてみることをおすすめします。

子どもへの適用

お子さんの場合は、まだ永久歯が生えそろっていないケースも多いため、矯正開始のタイミングや装置の選び方がとても重要です。

マウスピース矯正では、1日20時間以上の装着が推奨されることが多く、装置を取り外せるメリットと引き換えにお子さん自身の協力が欠かせません。

もし装着時間が短かったり不規則になったりすると、矯正効果が十分に発揮されず治療期間が延びることもあります。

そのため、保護者の方がしっかりサポートしながら歯科医師とコミュニケーションを重ね、無理なく続けられる計画を立てることが成功のカギです。

装置の取り扱いや子どもの性格に合わせたケア方法など、細やかなフォローがあれば安心して治療を続けられるでしょう。

早めの矯正はなぜ大事?

成長期を最大限に活かせる

お子さんのあごや歯並びは成長期に大きく変化します。

適切なタイミングで矯正を始めれば自然な成長力を利用して歯を動かしやすくなるため、抜歯のリスクを抑えたり治療期間を短縮できる可能性があります。

これは、大人になってから矯正を始める場合と比べても大きなメリットといえるでしょう。

問題が深刻化する前に対処できる

顎関節症を含む歯並びの乱れは放置していると成長とともに骨が固まり、治療がより大がかりになってしまうリスクがあります。

早い段階でトラブルを見つけ、深刻化する前に対処しておくことで、お子さんの将来の負担を軽減できるのです。

結果的に治療がスムーズに進み、より良い経過が期待できます。

精神的な負担も軽くなる

思春期以降は、見た目や歯並びによるコンプレックスを抱える子どもも少なくありません。

歯並びが整っていると心理的な負担が軽くなり、学校やスポーツ活動、さらには友人とのコミュニケーションにも自信を持って取り組みやすくなるでしょう。

親御さんとしても早めに対応してあげることで、お子さんの日々の生活をより充実したものにサポートしやすくなります。

まとめ:まずは歯科医院に相談しましょう

子どもの顎関節症は大人のように自分で症状を整理して伝えられないことも多いため、親御さんが「少し変かも?」と思ったら早めに歯科医院で相談するのがベストです。噛み合わせや歯並びはお子さん一人ひとりで異なりますので、「うちの子の場合はどうなのか」を専門家に見てもらうことこそが、解決への第一歩になります。

顎関節症と歯並びとの関係や、マウスピース矯正を含む治療のメリット・デメリットなど、本記事でご紹介した内容はあくまで一般的な情報です。

実際の治療方針は歯科医師の診断やお子さんの成長度合い、生活習慣などを総合的に判断して決まります。

「ママとこどものはいしゃさん」もりかわ歯科では、小児歯科の専門知識を活かし、痛みや不安に寄り添った診療を心がけています。

お子さんのあごの痛みや歯並びの乱れに気づいたら、まずは一度相談してみることをおすすめします。

お子さんの明るい笑顔を守るためにも、しっかり噛める歯並びと健康なあごは大切なポイント。

どうぞ遠慮なくご相談くださいね。