こんにちは!大阪府八尾市の歯医者、医療法人甦歯会 もりかわ歯科です。

歯の事やそれに関連する様々な疑問に勝手に答えていく「もりかわ歯科の勝手に解説!ブログ」が始まりました!

初回となる今回は、健康な歯と体の守り神 “唾液”について詳しく解説いたします!

唾液は、私たちが健康な生活を送るために欠かせない存在です。しかし、その唾液の重要性を知っている人は意外と少ないのではないでしょうか?

この記事では、歯科医師の目線から唾液について詳しく解説させていただきます。

唾液の役割や分泌量、唾液の減少が招く問題、唾液ケアの方法など、知っておいていただきたい情報を全てお話しいたします!

Contents

はじめに、唾液とは?

唾液の定義と役割

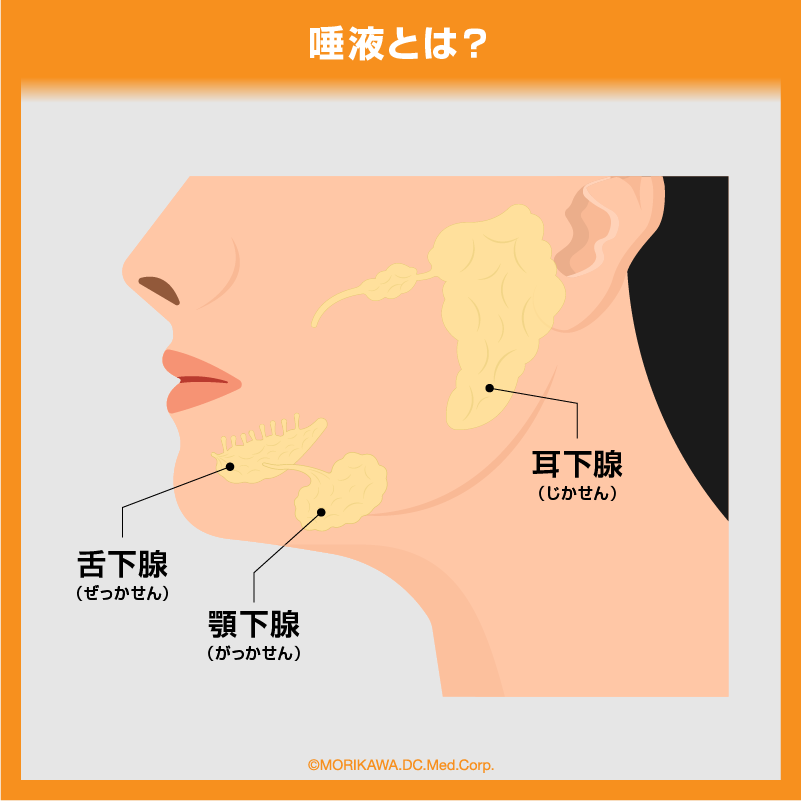

唾液は、耳下腺、顎下腺、舌下腺の3対の主要な唾液腺と、口腔内に多数存在する小唾液腺から分泌される無色透明の液体です。

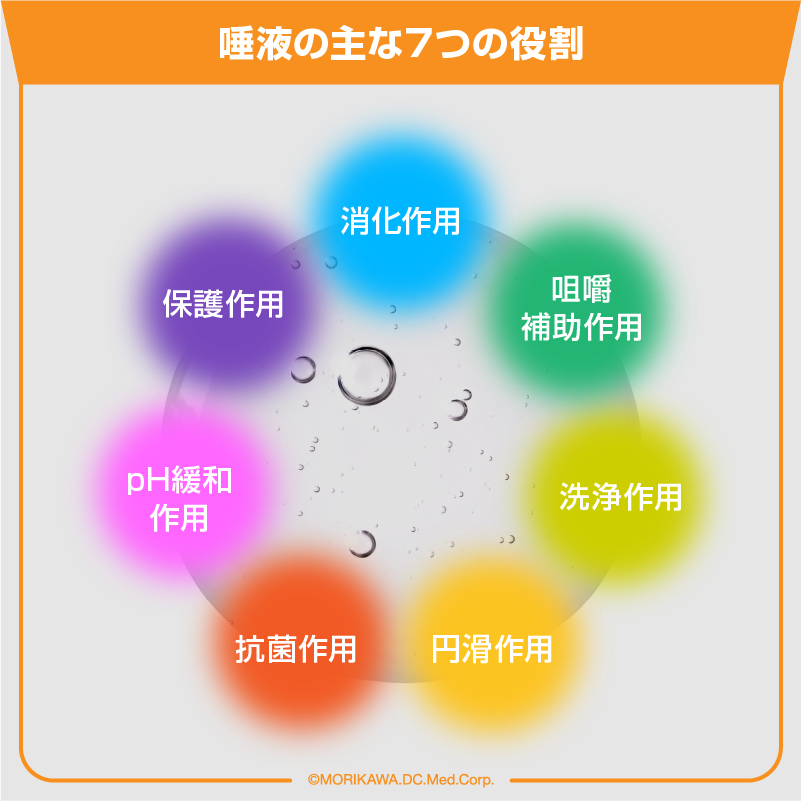

唾液の主な7つの役割

唾液は、口腔内の健康を守るために重要な役割を担っています。ここでは、唾液の7つの主な役割について、詳しく説明します。

1. 消化作用

唾液には、アミラーゼやマルターゼなどの消化酵素が含まれています。これらの酵素は、デンプンや糖質を分解し、消化吸収を助けます。

アミラーゼ

デンプンを麦芽糖に分解

マルターゼ

麦芽糖をブドウ糖に分解

これらの酵素によって、食べ物は消化しやすい状態になり、小腸で効率的に吸収されます。

2. 咀嚼補助作用

唾液は、食べ物を柔らかくし、滑らかにすることで、咀嚼を容易にします。また、食べ物を食塊にまとめることで、飲み込みやすくします。

3. 洗浄作用

唾液は、口腔内の食べかすや細菌を洗い流し、口腔内を清潔に保ちます。また、舌や歯の表面に付着した汚れを落とす効果もあります。

4. 円滑作用

唾液は、舌や歯の動きを滑らかにし、発音や滑舌を良くします。また、義歯を装着している人にとっては、義歯と口腔内の摩擦を軽減する効果もあります。

5. 抗菌作用

唾液には、リゾチームやラクトフェリンなどの抗菌物質が含まれています。これらの抗菌物質は、口腔内の細菌の増殖を抑制し、虫歯や歯周病などの感染症を防ぎます。

6. pH緩和作用

唾液は、酸性やアルカリ性の食物を中和し、口腔内のpHバランスを維持します。口腔内のpHバランスが崩れると、虫歯や歯周病のリスクが高まります。

7. 保護作用

唾液は、口腔内の粘膜を潤滑し、乾燥や刺激から保護します。また、歯の表面を覆うペリクルを形成し、酸性物質による歯の損傷を防ぎます。

唾液の構成成分

唾液は99%以上が水分で、残り1%以下に無機質と有機質が含まれています。

無機質

カルシウム、リン、カリウム、ナトリウムなどの電解質が含まれています。これらの電解質は、歯の再石灰化や口腔内のpHバランスの維持に役立ちます。

有機質

タンパク質、脂質、糖質、酵素などが含まれています。タンパク質には、抗菌作用や粘膜保護作用を持つものがあります。脂質は、唾液の滑らかさを保ちます。糖質は、味覚の認識やエネルギー源として役立ちます。酵素は、消化や抗菌などの機能を担っています。

一日に分泌される唾液量

成人の場合、1日に約1〜1.5リットルの唾液が分泌されます。唾液の分泌量は、覚醒状態、食事、睡眠などの影響を受け、時間帯によっても変化します。

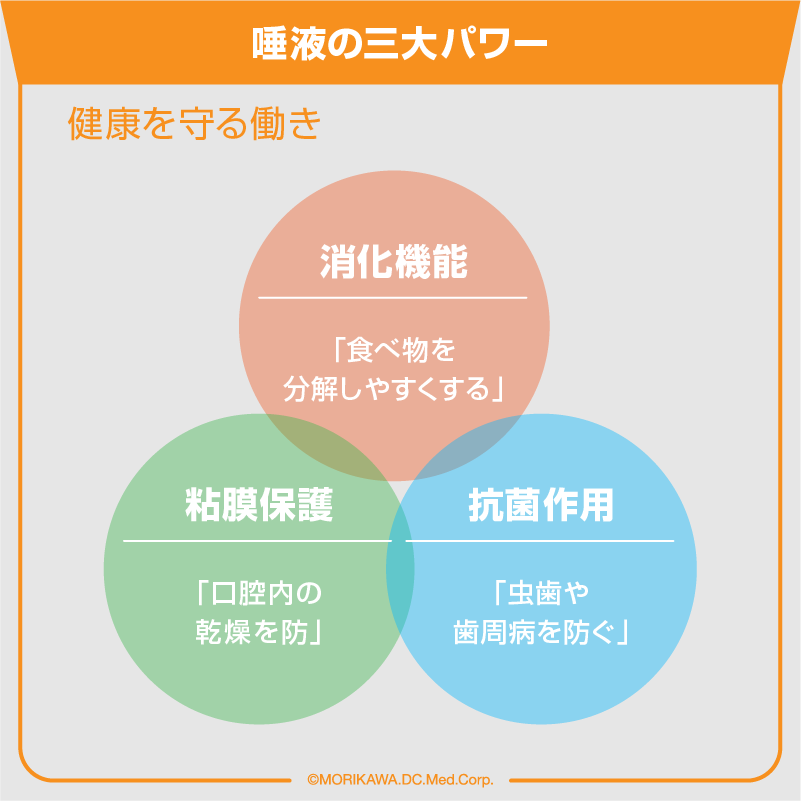

唾液の三大パワー「健康を守る働き」

唾液の働きとは?以下のような主に3つの役割を担い、私たちの健康を守ってくれています。

1. 消化機能「食べ物を分解しやすくする」

唾液に含まれるアミラーゼやマルターゼなどの消化酵素は、デンプンや糖質を分解し、消化吸収を助けます。

- アミラーゼ:デンプンを麦芽糖に分解

- マルターゼ:麦芽糖をブドウ糖に分解

これらの酵素によって、食べ物は消化しやすい状態になり、小腸で効率的に吸収されます。

2. 抗菌作用「虫歯や歯周病を防ぐ」

唾液には、リゾチームやラクトフェリンなどの抗菌物質が含まれています。これらの抗菌物質は、口腔内の細菌の増殖を抑制し、虫歯や歯周病などの感染症を防ぎます。

- リゾチーム:細菌の細胞壁を破壊

- ラクトフェリン:細菌の増殖に必要な鉄を奪う

また、唾液の弱アルカリ性の性質も、虫歯や歯周病の原因となる酸性細菌の増殖を抑制する効果があります。

3. 粘膜保護「口腔内の乾燥を防」

唾液に含まれるムチンなどの粘性物質は、口腔内の粘膜を潤滑し、乾燥や刺激から保護します。

- ムチン:粘膜の表面に保護膜を形成

- ヒアルロン酸:粘膜の水分を保持

口腔内の乾燥は、口臭や味覚障害、虫歯や歯周病などのリスクを高めます。唾液は、口腔内を適度に湿らせることで、これらの問題を防ぐ役割を担っています。

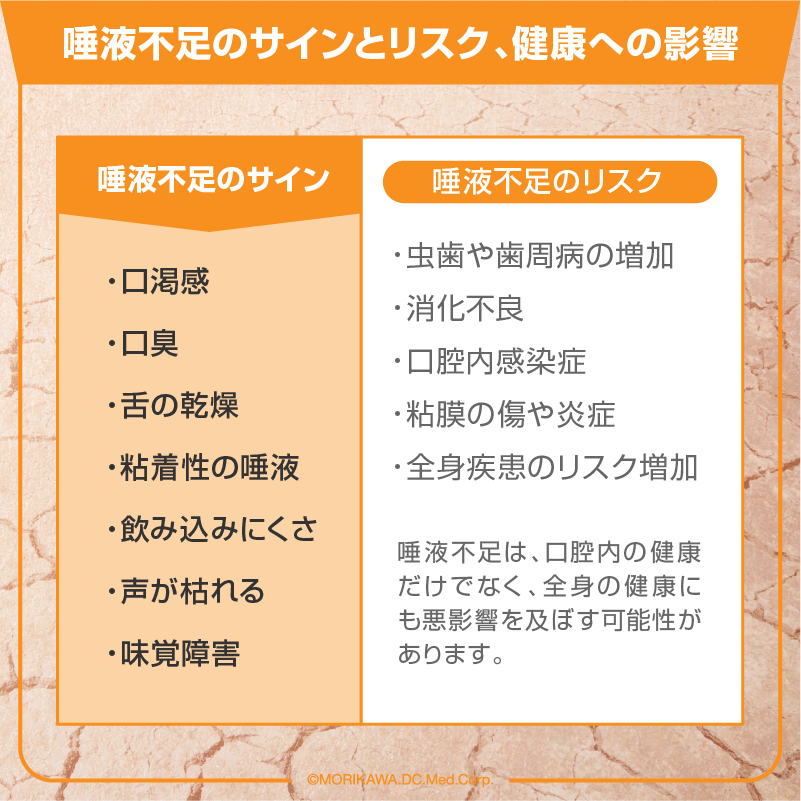

唾液不足のサインとリスク、健康への影響

唾液の分泌量が減少すると、以下のような症状やリスクが考えられます。

唾液不足のサイン

- 口渇感

- 口臭

- 舌の乾燥

- 粘着性の唾液

- 飲み込みにくさ

- 声が枯れる

- 味覚障害

唾液不足のリスク

- 虫歯や歯周病の増加

- 消化不良

- 口腔内感染症

- 粘膜の傷や炎症

- 全身疾患のリスク増加

唾液不足は、口腔内の健康だけでなく、全身の健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。

唾液不足の原因

唾液不足には、加齢、薬の副作用、ストレス、脱水、喫煙、糖尿病などの原因が考えられます。

唾液不足の対策としては、以下の方法が有効です

- 水分補給を意識する

- よく噛んで食べる

- ガムを噛む

- パロチンを含む食品を摂取する

- ストレスを解消する

- 口腔ケアを徹底する

- 歯科医院で専門的なケアを受ける

唾液を増やすための習慣、日々のケア

唾液の分泌量を増やすためには、以下の習慣が有効です。

1. 水分補給を意識する

唾液の約99%は水分で構成されています。そのため、水分補給を意識することで唾液の分泌量を増やすことができます。

- 水やお茶をこまめに飲む

- 水分を多く含む果物や野菜を食べる

- スープやシチューなどの汁物を食べる

2. よく噛んで食べる

よく噛むことで、味覚刺激が脳に伝わり、唾液の分泌が促進されます。

- 一口30回以上を目安に噛む

- 硬い食材を積極的に摂る

3. ガムを噛む

ガムを噛むと、咀嚼運動が刺激され、唾液の分泌が促進されます。

- キシリトール入りのガムを選ぶ

- 食後に5~10分程度噛む

4. パロチンを含む食品を摂取する

パロチンは、唾液の分泌を促進する効果がある物質です。

- チーズ

- ヨーグルト

- 梅干し

- キウイ

- ナッツ類

5. ストレスを解消する

ストレスは、唾液の分泌を抑制する交感神経を活性化させます。

- 十分な睡眠をとる

- 適度な運動をする

- リラックスできる時間を設ける

6. 口腔ケアを徹底する

口腔内の細菌が増殖すると、唾液の分泌量が減少します。

- 1日2回の歯磨き

- フロスや歯間ブラシの使用

- 定期的な歯科検診

歯科医院での唾液ケア〜専門的なアプローチ〜

歯科医院では、以下のような専門的な唾液ケアを受けることができます。

1. サリバテスト(唾液量の測定)

唾液の量や質を測定することで、唾液不足の程度を診断することができます。

2. 唾液腺マッサージ

唾液腺をマッサージすることで、唾液の分泌を促します。

3. フッ素塗布

フッ素を塗布することで、虫歯予防だけでなく、唾液の分泌を促進する効果もあります。

4. 虫歯・歯周病治療

虫歯や歯周病は、唾液の分泌量を減少させる原因となります。これらの疾患を治療することで、唾液の分泌量を増やすことができます。

唾液が多い人はこんなメリットが!

唾液の量が多い人にはメリットがたくさんあります。以下に代表的なメリットを挙げていますので、ご覧ください。

1. 虫歯や歯周病になりにくい

唾液には、虫歯菌や歯周病菌を抑制する抗菌作用があります。そのため、唾液が多い人は、虫歯や歯周病になりにくいと言われています。

2. 消化吸収が促進される

唾液には、デンプンを分解するアミラーゼや、脂肪を分解するリパーゼなどの消化酵素が含まれています。そのため、唾液が多い人は、消化吸収が促進され、栄養素を効率的に摂取することができます。

3. 口臭が予防できる

唾液には、口臭の原因となる細菌を抑制する抗菌作用があります。そのため、唾液が多い人は、口臭が予防できると言われています。

4. 味覚が敏感になる

唾液は、味覚を感じる味蕾を潤滑し、味覚物質を溶かし出す役割があります。そのため、唾液が多い人は、味覚が敏感になると言われています。

5. 滑舌が良くなる

唾液は、舌を滑らかにし、発音しやすくする役割があります。そのため、唾液が多い人は、滑舌が良くなると言われています。

6. 胃腸の調子が整う

唾液には、胃酸の分泌を抑制する作用があります。そのため、唾液が多い人は、胃腸の調子が整いやすくなると言われています。

7. 肌の乾燥を防ぐ

唾液は、口唇や口腔内の粘膜を潤滑し、乾燥を防ぐ役割があります。そのため、唾液が多い人は、唇や口腔内の乾燥を防ぐことができると言われています。

8. 免疫力が向上する

唾液には、免疫細胞や抗体が含まれており、免疫力を高める効果があります。そのため、唾液が多い人は、免疫力が向上し、感染症にかかりにくくなると言われています。

9. ストレス解消効果がある

唾液を分泌する唾液腺は、副交感神経支配を受けています。副交感神経は、心身をリラックスさせる働きを持つ神経です。そのため、唾液をたくさん分泌することで、ストレス解消効果が期待できます。

10. アンチエイジング効果がある

唾液には、EGFやヒアルロン酸など、アンチエイジング効果を持つ成分が含まれています。そのため、唾液が多い人は、シワやたるみを予防し、若々しい肌を保ちやすくなると言われています。

唾液が多いメリットまとめ

唾液の分泌量は、個人差があります。一般的に、1日に1~1.5リットルの唾液が分泌されますが、人によってはそれ以上、あるいはそれ以下の人もいます。

唾液の分泌量は、加齢、ストレス、薬の副作用、喫煙、脱水などの影響を受けます。また、食後や運動時など、時間帯によっても変化します。

唾液の分泌量が少ない人は、日頃から水分補給を意識したり、よく噛んで食べたり、ガムを噛んだり、パロチンを含む食品を摂取したりすることで、唾液の分泌量を増やすことができます。

また、歯科医院で専門的な唾液ケアを受けることもできます。

唾液について番外編

唾液がめっちゃ出る原因は?

唾液過多症は、口の中に過剰な唾液が溜まる状態を指します。唾液分泌過剰症、流涎症などとも呼ばれ、日常生活に支障をきたす場合もあります。

原因は大きく2つに分けられます。

1. 真性唾液過多症

実際に唾液の分泌量が増加するタイプです。原因としては以下が挙げられます。

- 口腔内刺激:入れ歯や虫歯などの刺激

- 消化器系の病気:胃潰瘍、胃十二指腸潰瘍など

- 神経系の病気:脳梗塞、パーキンソン病など

- 薬の副作用:抗うつ薬、抗不安薬など

- 妊娠:ホルモンの影響

- その他:先天性疾患、遺伝性疾患など

2. 仮性唾液過多症

実際に唾液の分泌量は正常なのにもかかわらず、過剰に感じてしまうタイプです。原因としては下記のような可能性も考えられます。

- 飲み込み障害:脳卒中、ALS、食道癌など

- 口腔内乾燥:加齢、シェーグレン症候群など

- 心因性:ストレス、不安、うつ病など

症状としては、以下のようなものが挙げられます。

- 口の中に常に唾液が溜まっている

- 頻繁に唾を吐き出す必要がある

- 口が渇く

- 声が枯れる

- むせる

- 食事や会話がしにくい

診断は、問診、唾液量の測定、嚥下機能検査などによって行われます。

治療は、原因によって異なります。真性唾液過多症の場合は、原因となる病気を治療する必要があります。仮性唾液過多症の場合は、飲み込み障害の改善や口腔内乾燥の治療、心因性の場合はストレス解消などが有効です。

日常生活での対策

- 水分補給をこまめにする

- よく噛んで食べる

- ガムを噛む

- パロチンを含む食品を摂取する

- ストレスを解消する

- 口腔ケアを徹底する

唾液過多症は、原因を特定し適切な治療を受けることが重要です。症状が気になる場合は、早めに医師や歯科医師に相談しましょう。

まとめ「唾液を大切に、健康な生活を!」

唾液は、口腔内の健康だけでなく、全身の健康にも重要な役割を果たしています。日々の生活の中で、唾液ケアを意識し、健康な生活を送りましょう。

このブログ記事を通して、患者様に唾液の大切さを理解していただき、日々の生活の中で唾液ケアを実践されることを願っております。

唾液ケアについてもお気軽にもりかわ歯科へご相談ください。

もりかわ歯科「ご予約・お問い合わせ」のページからお気軽にご連絡ください!